2025年5月の記事一覧

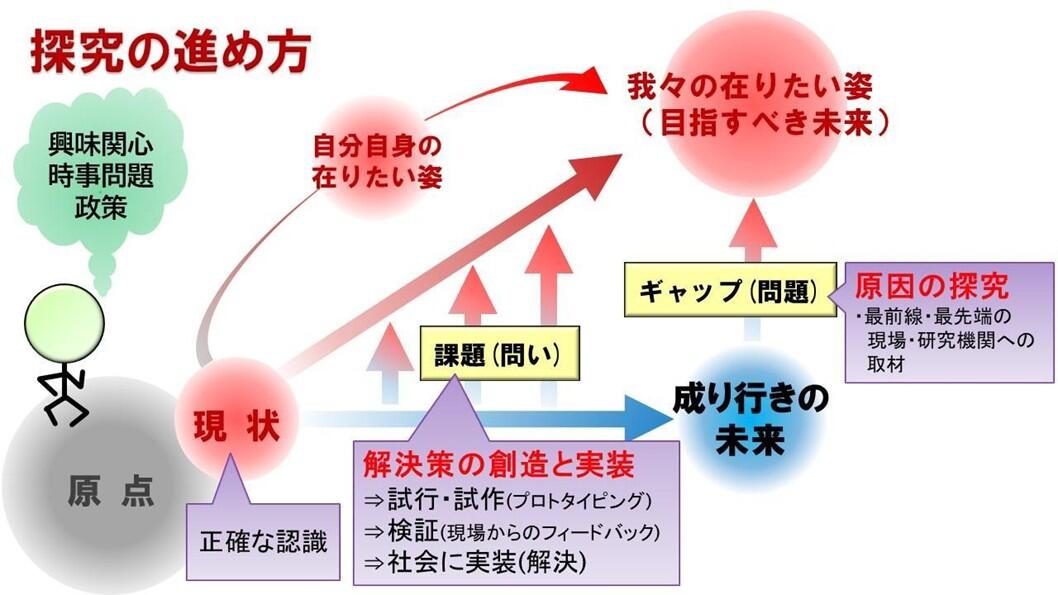

探究活動の基本的な流れ

【興味関心探し】

・自分自身の興味関心を探っていこう。

・自分自身の在りたい姿,「我々(=社会)の在りたい姿(=目指すべき未来)」を思い描こう。

【問題の発見】

・現状から予想される成り行きの未来と,目指すべき未来の「ギャップ=問題」を見つけよう。

【問題の原因】

・問題の原因を探究しよう。⇒最前線・最先端の現場・研究機関へ取材に行こう!

【課題の設定】

・問題を解消するための手段として「課題」を設定しよう。

【解決策の創造】

・課題の解決策を「創造」しよう。

【解決策の試行】

・解決策の「試作・試行」を行おう。

【解決策の実装】

・現場や専門家のフィードバックを受けながら試行錯誤を繰り返して「社会実装=(社会を変えること)」を目指そう。

解決策が上手くいかない場合は,別の解決策に切り替えていくこともあります。そして,一つの課題が解決した後は,別の課題を設定し,在るべき姿の実現を目指していきます。さらには,途中で目指すべき未来が変わることもあるでしょう。もちろん,高校時代に全ての問題が解消するはずもありません。在るべき姿を目指す探究活動を推進するために必要な要素をしっかりと考え,大学での学び,起業・就職へと繋げていきましょう。

先輩の「問い」の流れ

【興味関心等のキーワード】

子どもの主体性,不登校,教員養成,海外の教育制度

→自己肯定感が大事らしい?

日本人の子どもの自己肯定感はどうなっているのか?

自己肯定感と学習意欲等にはどんな関係があるのか?

一人ひとりの魅力・能力を引き出せる教育環境の整備をするためには?

【問題の発見】子どもの自己肯定感の低下により様々な弊害が生じている。

→子どもの自己肯定感と年齢にはどんな傾向があるのか?

自己肯定感を高めるためにはどんな教育があるのか?

群馬の学校教育で実施できているのか?

群馬の教師の研修の機会を充実させるためにはどうすれば良いのか?

⇒現地取材(モンテッソーリ教育幼稚園,不登校支援団体等)

【問題の原因】①異年齢集団と遊べる機会,体験活動が少なくなっている。

②全員一律の教育システムに限界が生じている。

→①,②のどちらの原因から解消すべきか?

教育システムを変えることは難しい?どちらが面白そう?

⇒課題の設定の段階へ!

【課題の設定】高崎で異年齢集団と体験活動ができる機会を増やすためには?

→群馬の公教育で制度設計をするのは難しい。

⇒じゃあ自分でやって先行事例にしちゃおう!

【解決策の創造】高校生有志が近所の小学生を集めて体験学習会を開催する。

→どんな体験活動を行えば良いのか?

→小学生に周知するためには?広報は利用できる?

⇒現地取材(高崎市広報課,高崎市教育委員会,高崎市の小学校)

→開催場所や保険はどうしよう?

⇒現地取材・相談(NPO事業者,保険会社,公民館)

→持続可能なものにするためには?費用は?人員は?

→運営協力者にとってのメリットを確保するためには?

→教育的効果を実証するためには?

【解決策の試行】体験学習会を実施してフィードバックを得る。

→フィードバックを踏まえ,教育的効果を検証する。

→教育的効果が実証されたが,まだ課題が多いので,試行を続ける。

→得られたフィードバックや収集したデータをまとめたことで,協力者も増えた。

→取り組みを持続可能なものとして,社会に「実装」できた。

【解決策の実装】

≪参考≫

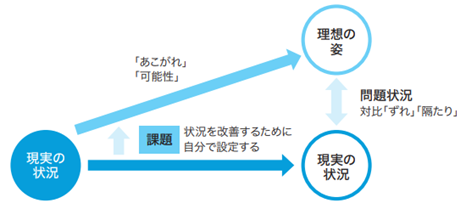

・課題設定の視点(文部科学省 『今,求められる力を高める総合的な探究の時間の展開』p34)

総合的な探究の時間においては,生徒が自ら課題を見付け,自ら学び,自ら考え,主体的に判断するなど,生徒の主体性や興味・関心を十分に生かすことが望まれる。生徒の主体性や興味・関心を十分に生かすとは,課題の設定を生徒に任せきりすることではないことに留意が必要である。

生徒は,潜在的に自分の将来に対しての夢や不安を抱き,将来を展望している。課題を設定する上では,現実の状況と理想の姿との対比などから問題を見いだし,課題意識を高めることが大切となる。

理想の姿を思い描くことによって,現実の状況との「ずれ」や「隔たり」が明確になり,その問題状況を改善するために課題を設定することになる。理想の姿を明確にできなければ,問題状況や課題を明確にすることもできない。生徒が理想の姿を明確にもち,問題状況を把握し,適切に課題を設定できるようにする教師の役割が重要となる。

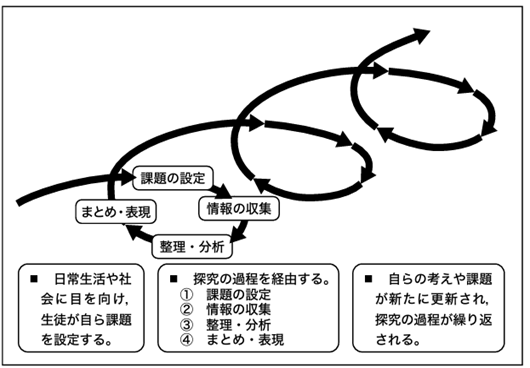

探究のサイクルって?

「高校 探究」で検索をしていくと,下のような図が出てきます。

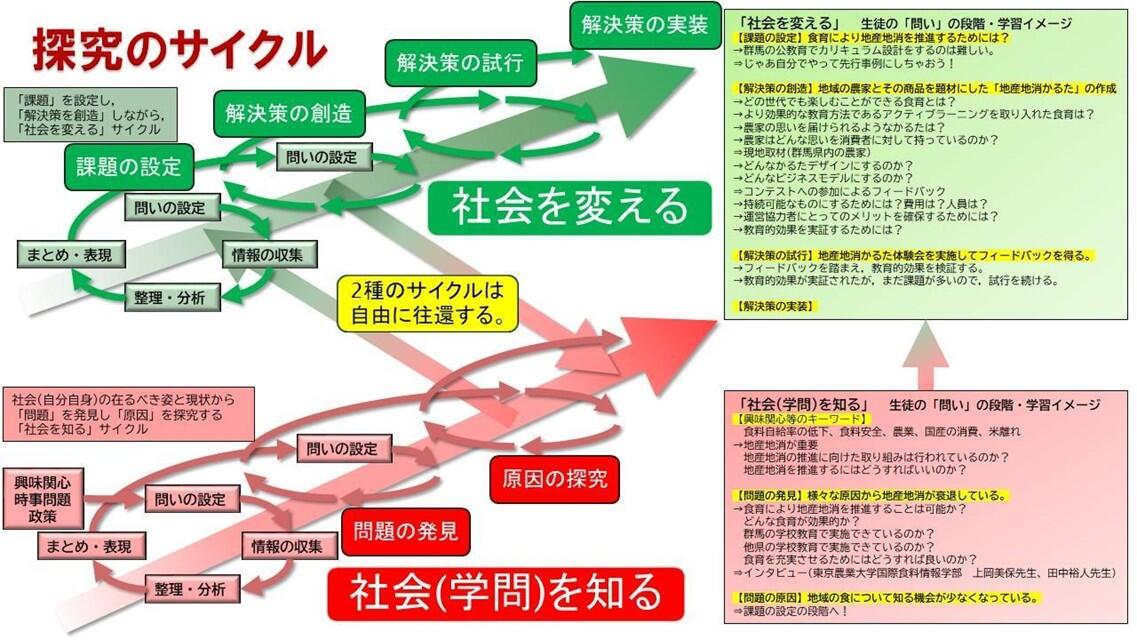

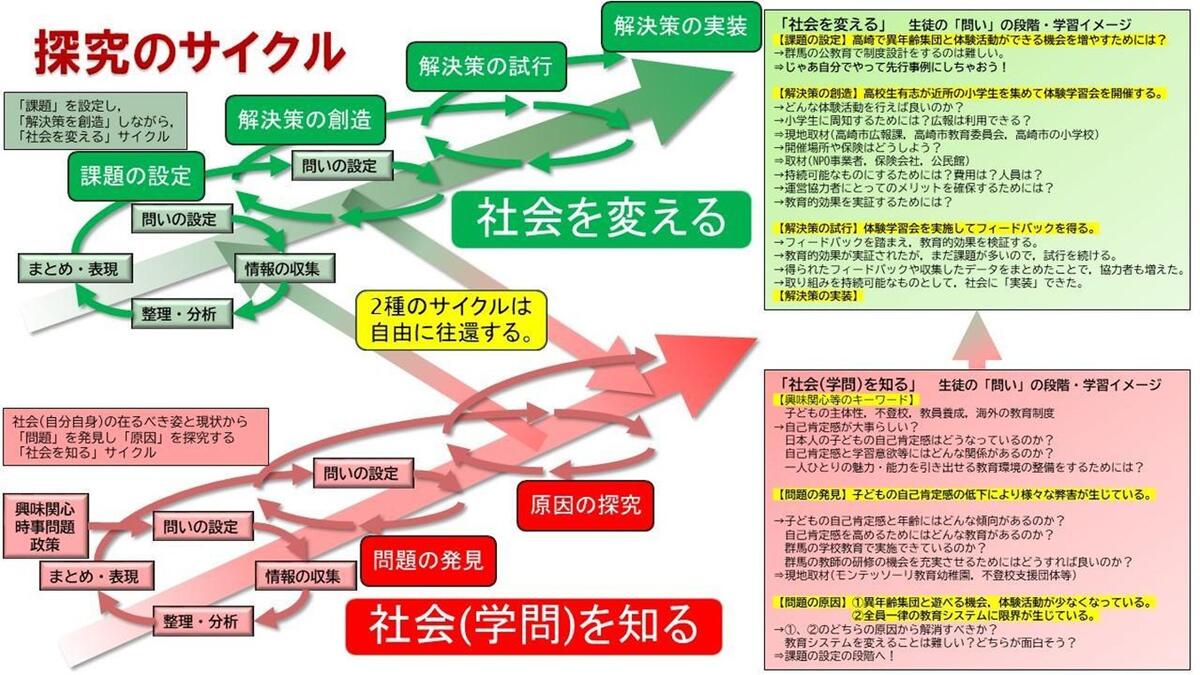

こちらは,文部科学省が出している学習指導要領解説総合的な探究の時間編のp12にあるものです。高崎女子高等学校の探究活動は「社会(学問)を知る」活動と,「社会を変える」活動を行き来しながら進めていきます。よって,こちらの図ではそういった活動のイメージを共有することが難しい場面もあったため,新たに以下のような図を作成してイメージを共有しています。

こちらは,「社会(学問)を知る」サイクルと,「社会を変える」サイクルを分けて整理したものです。そして,「課題の設定」という部分を「問いの設定」という形に言葉を変えています。右の説明文には,高崎女子高等学校の生徒がどのように問いを立て続けて,「社会(学問)を知る」サイクルから「社会を変える」サイクルに移行していったのかを具体的な事例として紹介しています。

まず,自分の興味関心を時事問題などと結び付けながら,どんどん調べていきます。そうすることで,社会の「問題」が見つかってきます。さらに現地取材等も交えながら調べていくことで「問題の原因」が見つかってきます。こちらが「社会(学問)を知る」サイクルです。

問題の原因が見つかったら,問題を解消するための手段としての「課題」を設定して試行錯誤しながら社会を変えていきます。こちらが「社会を変える」サイクルです。このサイクルの中で,もっと知りたい,知るべきことが出てくるでしょう。そんなときは,「社会(学問)を知る」サイクルに戻ればよいのです。このように,2つのサイクルを自由に行き来しながら探究活動を進めて行きます。

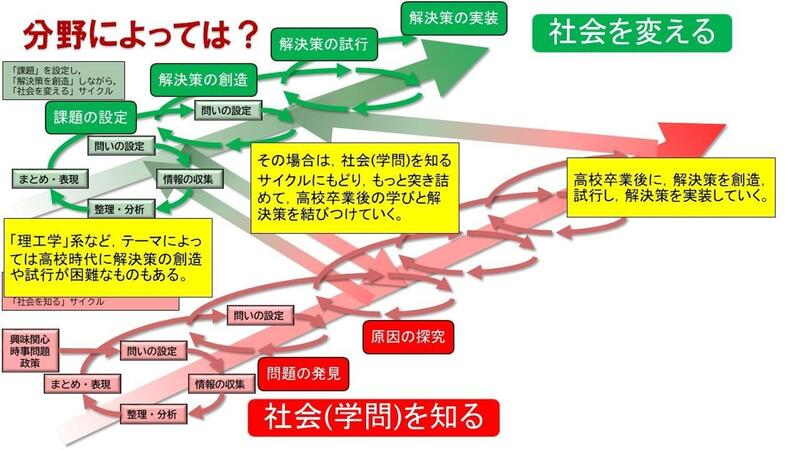

ただ,探究のテーマによっては高校時代に課題を設定して試行錯誤をすることが困難なものもあるでしょう。例えば,新薬やミサイルを開発することは,高校生の知識や環境では難しいと思われます。その場合は,社会(学問)を知るサイクルにもどり,もっと突き詰めて調べていくことで,高校卒業後の学びと結びつけていけばよいでしょう。高校卒業後に大学や研究機関等の環境を活用しながら,課題の解決策を試行錯誤しながら社会に実装していくことを目指していきます。

いずれにしても,探究活動は高校時代のみで完結するものではありません。大学進学後,大学卒業後も続いていくものなのです。その一連の流れを生徒自身が明確にして,大学の志望理由として落とし込むことで,総合型選抜等の様々な受験機会の確保,一般入試(筆記試験)におけるモチベーションの向上,大学進学後の学びの質の向上に繋げられます。

≪参考≫

・探究における生徒の学習の姿(学習指導要領解説総合的な探究の時間編p12)

生徒は,①日常生活や社会に目を向けた時に湧き上がってくる疑問や関心に基づいて,自ら課題を見付け,②そこにある具体的な問題について情報を収集し,③その情報を整理・分析したり,知識や技能に結び付けたり,考えを出し合ったりしながら問題の解決に取り組み,④明らかになった考えや意見などをまとめ・表現し,そこからまた新たな課題を見付け,更なる問題の解決を始めるといった学習活動を発展的に繰り返していく。要するに探究とは,物事の本質を自己との関わりで探り見極めようとする一連の知的営みのことである。