探究通信

1学年 総合的な探究の時間 2年生からのアドバイス

現在、1学年生徒は、3月の探究発表会に向けて、1年間の探究のまとめと発表資料を作成しています。

1月14日(水)の探究の時間は、発展探究を履修している2年生が各ゼミを訪れ、1年生にアドバイスを行いました。

探究活動の進捗状況や問題点などに対して、2年生が丁寧に助言を行う姿が見られました。

1年生は今日のアドバイスを受けて更に調査を進め、3月に向けて探究のまとめを充実させていきます。

1学年 探究型インターンシップ実施

10月8日(水)~10月10日(金)に、「総合的な探究の時間」の学びの一環として、200を超える事業所様にご協力いただき、1学年生徒が探究型インターンシップに取り組みました。

生徒は、各自の探究テーマとそれに関わるMQ(メインクエスチョン)とSQ(サブクエスチョン)を設定した上で、インターンシップに臨みました。

経営者様や社員様へのインタビューや、業務同行、就業体験をさせていただく中で、

それぞれの事業所様における活動ならびに社会課題への取り組みを学ばせていただき、

生徒各自のテーマに沿った探究活動や思索を深めることができました。

ご協力いただいた事業所様には、ご多用の折、生徒の学びの充実に向けてご指導・ご支援をいただきましたこと、心より御礼申し上げます。誠にありがとうございました。

MIRAGE Next 参加報告

8月3日(日)~8月6日(水)に、長崎出島メッセで開催された「MIRAGE Next」に参加してきました。「MIRAGE Next」とは、確かな目的を持つリーダー(=『目的に尖った』人材)の輩出を目的にした、産学官連携による公立高校生向けの共創リーダーシップ合宿です。

北海道から沖縄までの全国各地から、探究活動等に意欲的に取り組んでいる100名近くの生徒、教師が参加しました。さらに、日本の最前線で活躍する企業の方も入り、共創リーダーシップ、自身の探究課題、地域創生、平和等をテーマに徹底的なアウトプットとフィードバック、振り返りを行いました。

初日は、6時台の新幹線、飛行機で移動後、休む間もなく13時30分~20時までワークショップを行いました。

2日目は9時~20時までみっちりとワークショップを行いました。

3日目は8時~11時まで原爆資料館を始めとした平和に関するフィールドワークを行った後、20時までみっちりとワークショップを行いました。

4日目は8時~14時までワークショップを行った後、飛行機、新幹線で21時前に高崎に戻りました。

4日間を通じて、生徒、教師ともに、最小限の休憩、食事の時間(その間もディスカッション)で頭をフル回転させながらワークショップを行いました。

講師陣の質、設定されたワーク内容の質が非常に高いことに加え、参加者の質も非常に高く、リーダーシップを中心とした「非認知能力」を高める最高レベルのプログラムであると感じました。

以下に、参加者の感想を載せます。

【参加者A】

〇プログラムの特徴

たくさんの学校の生徒だけではなく先生、企業の方々などとフラットにお話ができる。ただ、探究について話すだけではなくリーダーシップとはなんなのか、探究を進めていく上で大切な考え方は?など、自分の中でわかっていそうで実はわかっていないことばかり改めて知ることができる。

〇どんな学びがあったか

・失敗と思わなければそれは失敗ではない。自分の行動によって変えられるものだけに焦点を当てる。

・リーダーシップとは周りの人を動かす力ではなくて、周りの人

に内的動機付け(自分からやりたいと思うこと)ができる力であること。

・いろんな分野の知識をインプットして、一つの事柄を軸に「編む」ことは大変なことではない、むしろ楽しいということ。

〇今後の学校生活に生かせる点

・部長として周りを引っ張っていくという意識から、みんなで一緒に考えて互いの考えを納得させるという意識に持っていく。

・自分の探究テーマを軸に、いろいろな事を知った上で組み込んでいきたい。

〇後輩や友達におすすめできる点

・同じ志、熱量を持った人たちが集まるからこその話しやすさ、楽しさ、新たな気づきがあり、誰もが何かしらの成長をすることができる場である点。様々な学校、企業の話を聞けて、新たな仲間作りが可能である点。

【参加者B】

〇プログラムの特徴

班編成が次々と変わり、学年、立場関係なく自由に意見を出し合う対話形式。出身地も様々で、色々な方言が飛び交い、自分にはない視点がぽんぽん出てくる。

〇学び

・「わかること」は「かわること」

・理解は行動によってのみ評価できる。

・「自分の軸を持つ」

・自分を溶かさず選択的に受け入れる。具体と抽象を行き来して共通項を見つける。

・「自分を俯瞰して見る」

・考える→冷却→直す のサイクル

・自分の答えが出た後にそれを疑って見る

・「納得できない仕事はするな」

・なぜやっているのか、意思決定は自分で。

〇今後の学校生活に生かせる点

・リーダーシップとは、それぞれが主役と思える環境をつくること。内発的動機づけをすること。人から言われた「やれ」よりも、自分から湧き出た「やろう」の方がやる気が出る。

・今回学んだ「自分を俯瞰して見る方法」や「自分と意見の違う人を受け入れる方法」、今回初めて知った「自分の強み」を活かしていきたい。

〇後輩や友達におすすめできる点

・名前も学年も知らない初対面の人と安心して仲良く話せる環境。←一見実現不可能に感じるだろうが驚くことに実現していた。県外の生徒、先生、企業とたくさん繋がりが持てる!

各県で探究を熱心にやっている人が集まり、多角的なフィードバックがもらえ、何より探究への「熱」をもらった。

令和7年度 高女教室開催

8月1日(金)、8月4日(月)の2日間に渡り、塚沢公民館を会場として、「高女教室」が開催されました。

こちらは、生徒の探究活動の一環として、令和5年度より始められたものです。創始者の生徒は令和6年度に卒業しましたが、令和7年度は、その先輩の志を引き継いだ後輩たちによって開催されました。

内容は、高女生が小学生へ、勉強を教えたり、一緒に遊んだりすることに加え、高女生それぞれの探究テーマ(埴輪、古墳、クイズ、紙芝居等)に沿った体験学習会も盛り込まれています。

会場は、高女生と小学生の熱気で大いに盛り上がっていました。

高校生探究サミット in 太田市議会 に参加しました。

7月31日(木)に高女生を含めて100人余りが参加した「高校生探究サミット in 太田市議会」が太田市議会で開催されました。

午前はアイスブレイクの後に、高女、市立太田、群馬国際アカデミー、前女の生徒による実践事例発表が行われました。

午後は探究の課題や解決策をともに考えるグループワークの後に、「事例共有者」30名余りによる自由移動形式の「探究なんでも意見交換会」が実施されました。「事例共有者」は、自身の探究活動の取組みや悩み,相談事等の話題を提供し、参加者からフィードバックやアドバイスを貰うことで、様々なヒントを得ていました。

高女からは、2年生は「事例共有者」として参加し、1年生は様々な学校の先輩方の事例をたくさん吸収していく「質問者」として参加しました。

当日は太田市長、市議会議員の方に挨拶やフィードバックを頂くなど、多様な視点からの学びを得たようです。

次回の探究サミットは、12月末に高崎で実施される予定です。

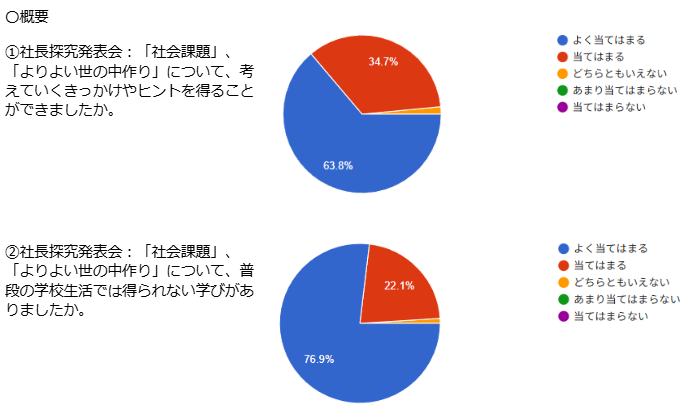

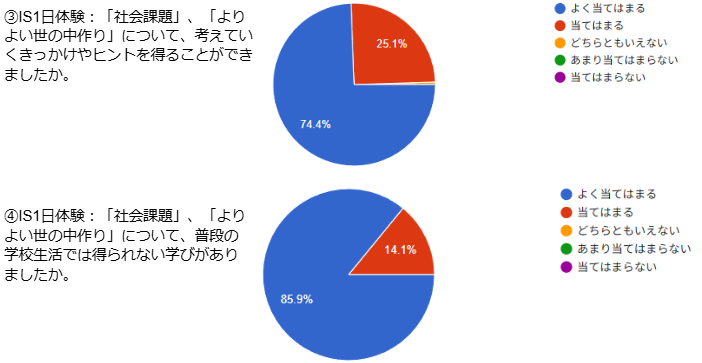

社長探究発表会、インターンシップ1日体験の振り返りまとめ

5月7日(水)に実施した社長探究発表会、6月10日(火)に実施したインターンシップ1日体験の振り返りを共有させていただきます。

※関連記事はこちら ⇒ 社長探究発表会 インターンシップ1日体験

今回の社長探究発表会、インターンシップ1日体験、および体験発表会を通して、生徒は多岐にわたる重要な学びと気づきを得ることができました。以下にその要点をまとめます。

1. 企業と社会課題への取り組みの理解

生徒は企業が単なる利益追求だけでなく、より良い社会の実現と社会課題の解決に深く関わっていることを学びました。

・社会課題への意識と活動: どの企業も顧客や地域を第一に考え、地域活性化や社会課題の解決に積極的に取り組んでいることが分かりました。例えば、群馬県の企業が地域とどのように関わっているかを深く知ることができました。

・課題の多様性と解決策: 環境問題(カーボンニュートラル、高断熱化、廃材再利用、省エネ、汚水処理など)、少子高齢化・過疎化、働き方(過重労働、人手不足、男女格差の解消、福利厚生)、地域社会(空き家問題、まちづくり、地域との連携、子供の非認知能力低下、不登校)、物流業界の課題 など、多種多様な社会課題が存在し、企業がそれぞれの専門性や視点を活かして様々な対策や工夫を凝らしていることが理解できました。

・協力と連携の重要性: 企業が単独で課題を解決するのではなく、他の企業や人々、地域と協力することの重要性を認識し、実際に連携して活動していることが分かりました。

2. 多様な働き方と職業理解の深化

生徒は、社会における職業の多様性と、働くことの意義について深い洞察を得ました。

・職業の多様性と役割: 世の中には数多くの職業があり、それぞれに役割と課題があることを知り、社会が成り立っているのはそれぞれの職業が役割を分担しているからだと学びました。

・働くことの意義とやりがい: 「仕事」は誰かや何かの役に立つためにあるものであり, 社員一人ひとりが責任を持って行動し、誰かのためを思って行動することが仕事のモチベーションになることを実感しました。働くことの大変さややりがいについても深く知ることができました。

・企業の経営と理念: 企業が掲げる経営理念や社是を深く理解し, 会社を運営することの難しさや、時代に合わせて常に変化し挑戦していく姿勢を知ることができました。

・性別や年齢に関わらない働き方: 工業系の仕事に対する固定概念が変わり、「女性が多い」という意外な点や、性別に関わらず働きやすい環境づくりの重要性を学びました。

3. 学びの機会とその価値の認識

今回の体験は生徒にとって実践的で多角的な学びの機会となりました。

・実践的な学習: 学校生活やインターネットで調べるだけでは見えてこない課題や、実際の会社の様子、取り組みを現場で見学したり体験したりすることで、より詳しく、具体的に学ぶことができました。特に、社長や現場で働く方々の生の声を聞くことで、ホームページだけでは分からない詳しいことや社長の思いを知ることができました。

・多様な視点の獲得: 今まで持っていた固定概念や偏見が変わり、様々な業種の人と話すことで自分では気づかなかった社会課題や考え方、新しい視点や価値観を得ることができました。

・振り返りと共有: 体験発表会では、自分の体験を伝えるだけでなく、他の企業に行った人たちの話を聞くことで、学びを深め、新たな情報を得ることができました。

4. 自身の成長と将来への示唆

生徒は、自己の成長を実感し、将来のキャリアについて考える貴重なきっかけを得ました。

・コミュニケーションの重要性: 業種に関わらず、多くの会社がコミュニケーションを大切にしていること、仕事において人との関係づくりが最も大切であることを実感しました。

・将来への示唆: 自身の将来の進路やキャリアについて深く考えるきっかけとなり、自分の興味のある分野だけでなく、これまで関心が薄かった分野にも選択肢が広がりました。

・主体的な学びの姿勢: ぼーっと生きるのではなく、身の回りの問題から社会課題を考え、解決に向けて挑戦し、経験を重ねることの重要性を学びました。また、受け身ではなく、自ら積極的に目標に向けて取り組む姿勢が大切だと感じました。

これらの学びは、今後の探究活動や社会に出たときに大いに役立つ貴重な経験となりました。

以上より、自分と社会をより良くしようと願う意志や原動力(エージェンシー)を育むものとして、大変有効であることが分かります。今後は10月上旬に行われる探究型インターンシップに繋げていきたいと思います。

≪参考≫群馬県が目指す学習者像 ※群馬県教育ビジョン(第4期群馬県教育振興基本計画)

・学習者像(1) 自らが主語となる学びをつくり、深めていく

・学習者像(2) 社会課題を自分事化して、行動に移す

・学習者像(3) 多様性を尊重し、互いに認め合う

・学習者像(4) 対話と交流により、信頼関係を築いていく

・学習者像(5) 生涯にわたり学び続ける喜びを実感し、共有していく

コンテスト説明会実施

7月9日(水)に発展探究履修生徒80名余りを対象として、コンテスト説明会を実施しました。

説明会実施に当たり、全国規模で探究のコンテストを実施しているCURIO SCHOOLの担当者の方に来ていただきました。内容は全国トップレベルの事例紹介、探究活動を充実させるためのポイント、問いの立て方ワークなど、単なる説明会の枠を超えたものになり、高女生の探究活動を深めるにあたり大変参考になるものでした。

高女生の皆さんには、今後様々なコンテストへの応募を通じて、外部からのフィードバックを得て、探究内容を深めていって欲しいと思います。

探究型インターンシップの受け入れについて

本校では、総合的な探究の時間において個人の興味・関心をもとに社会課題を発見し、解決策を見出し、よりよい社会を創ることを目指す探究活動を進めております。

その一環として、1年生全員を対象とした探究型インターンシップを 10 月 8 日~10 日の3日間の予定で実施いたします。生徒が事業所へ訪問し、就業体験を通しながら自身の探究活動を発展させることを目的としております。インターンシップの受入先は、探究テーマと関連付けながら生徒自らご依頼のアポイントメントを取らせていただきます。

突然のご連絡をさせていただく場合がございますが、ご容赦いただきますようお願い申し上げます。

参考記事

1学年 社長探究発表会

5月7日(水)、1学年・総合的な探究の時間に、「社長探究発表会」が行われました。

実社会で活躍する経営者の皆様の視点や考え方に触れ自分の職業観や将来への視野を広げることを目的に、我が校初の試みとして開催されました。

県内外24社の企業様にご協力いただき、生徒は1回20分、5社の発表を聴講しました。経営上の工夫や困難の乗り越え方、社会との関わり方などをお話しいただき、質疑応答も活発に交わされていました。

今後の探究活動と進路選択の視野を広げることができた充実の2時間でした。企業の皆様、ご協力まことにありがとうございました。

新入生 思惟の時間(総合的な探究の時間)が始まりました。

4月16日(水)、新入生に向けて、思惟の時間(総合的な探究の時間)のオリエンテーションが行われました。

「3年間の探究学習の方向性」「なぜ探究が必要なのか」の目線合わせを行い、3年間のイメージを共有できる時間となります。

特に今年度より、1学年は総合的な探究の時間を2単位へと教育課程を変更し、「探究学習」と「探究型インターンシップ」を掛け合わせた、自身のキャリア形成と連動した探究活動を進めていきます。

また、後半の1時間では、発展探究(増単)を履修する2年生による探究紹介の時間を設けました。

各ブースに足を運び、先輩の探究を知ることで、本校での探究学習のイメージをより鮮明にすることができました。

|

|

|

|