総合的な探究の時間(思惟の時間)

探究活動の基本~日常生活から「問いを立て続けて」みよう~

今回は探究活動の基本である,「問いを立てること」についてお話をさせていただきます。高校生の皆さんからは,「探究のテーマを考えるのが難しい」,「将来やりたいこともよく分からない」といった話をよく聞きます。そんなときには,日常生活から浮かんだ「素朴な疑問=問い」を立て続けていくことで,「探究していきたいこと」,さらには「将来やりたいこと」が見つかるかもしれません。

例えば,ご飯を食べる場面を想像してみて下さい。

ご飯を食べた後には,「ごちそうさまでした」と言います。

その「ごちそうさまでした」は誰に向けて言っていますか?

皆さんは誰のおかげで美味しいご飯をいただけているのでしょうか?

生徒の皆さんからは,次のような回答をもらいます。

①お父さん,お母さんがお金を稼いで食材をスーパーで買ってくれたから?

②運送業の人がスーパーに食材を届けてくれたから?

③農家の人がお米などを育ててくれたから?

④誰かが炊飯器などを開発してくれたから?

では,これらの回答からもっと問いを立て続けてみましょう。

①お父さん,お母さんがお金を稼いで食材をスーパーで買ってくれたから?

・お父さん,お母さんはどうやって「お金」を稼いでいる?

→そもそも「お金」とは何?どうやって作られた?

→世の中の「お金」の回り方はどうなっている?

→日本は「お金」が回らずに,「デフレ?」になっているらしい?

⇒日本の世帯収入はどんどん下がっている!

日本は内戦とかの無い国では「唯一?」経済成長が止まっている?

日本の世界におけるGDPシェアは20%から5%になっている!

→ここからどんな問題が起きているのだろう?

そもそも何でそんな状況になってしまったのだろう?

②運送業の人がスーパーに食材を届けてくれたから?

・誰がトラックを作っているのだろう?

→自動車の構造は?

→エンジンの仕組みは?

・そもそも道路は誰が作ったのだろう?

→道路の歴史はどうなっている?

・日本の都市部はいつも渋滞をしている気がする,他国はどうだろう?

→自動車の車速はニューヨークが平均32キロなのに,東京は19キロ!

⇒渋滞による経済損失が10兆円以上!

→渋滞量を減らし,日本経済を発展させるためにはどうすればよいのだろう?

③農家の人がお米などを育ててくれたから?

・私が食べている食材は誰が作っているのだろう?

→国産があまりない? 日本の食料自給率はどうなっているのだろう?

⇒カロリーベースで38%!!

→先進国だから,自分の国で作らずに買っているのだろうか?

→先進国の中でも圧倒的に低い! むしろ,「発展途上国」の自給率は低い!

→なぜ日本の食料自給率は低いのだろう?

→昔はどうだったのだろう?

⇒1960年頃からに急激に低下している!

→1960年頃に何があったのだろう?

・食材の肥料はどんなものがあるのだろう?

→肥料の三要素である窒素,リン,カリウムはどこで作っているのだろう?

・そもそもどのように食物は育っているのだろうか?

→田んぼの水はどのように引いているのだろうか?

→日本の治水の歴史はどうなっているのだろうか?

→日本の食の歴史はどうなっているのだろうか?

④誰かが炊飯器などを開発してくれたから?

・炊飯器の仕組みはどうなっているのだろうか?

→ 電熱線? なぜ電気が熱に変換されるのだろうか?

・そもそも電気はどこから来ているのだろうか? 発電所?

・発電機の仕組みはどうなっているのだろうか?

→「電磁誘導」?

・日本のエネルギー自給率はどうなっているのだろうか? → 11%!

→どんな国から,どんな経路で輸入しているのだろうか?

→エネルギー自給率が低いとどんな問題があるのだろうか?

→エネルギー自給率を高めるためにはどんなことができるのだろうか?

このように,美味しいご飯をいただくことを考えるだけでも,そこには様々な人の「頑張り」があると同時に,多くの「問題」があることに気が付くでしょう。そして,それらはお互いに密接に関連しているのです。よって,1つの分野にとらわれず幅広い視点を持って,どんどん問い続けることで,本当に解決したいことやその解決策が見えてくると思います。最初は「問い=素朴な疑問」から始まったものが,段々と「問い=課題の解決策」に変わってくるわけです。そして,それが「将来のやりたいこと=進路選択」に繋がってくるでしょう。

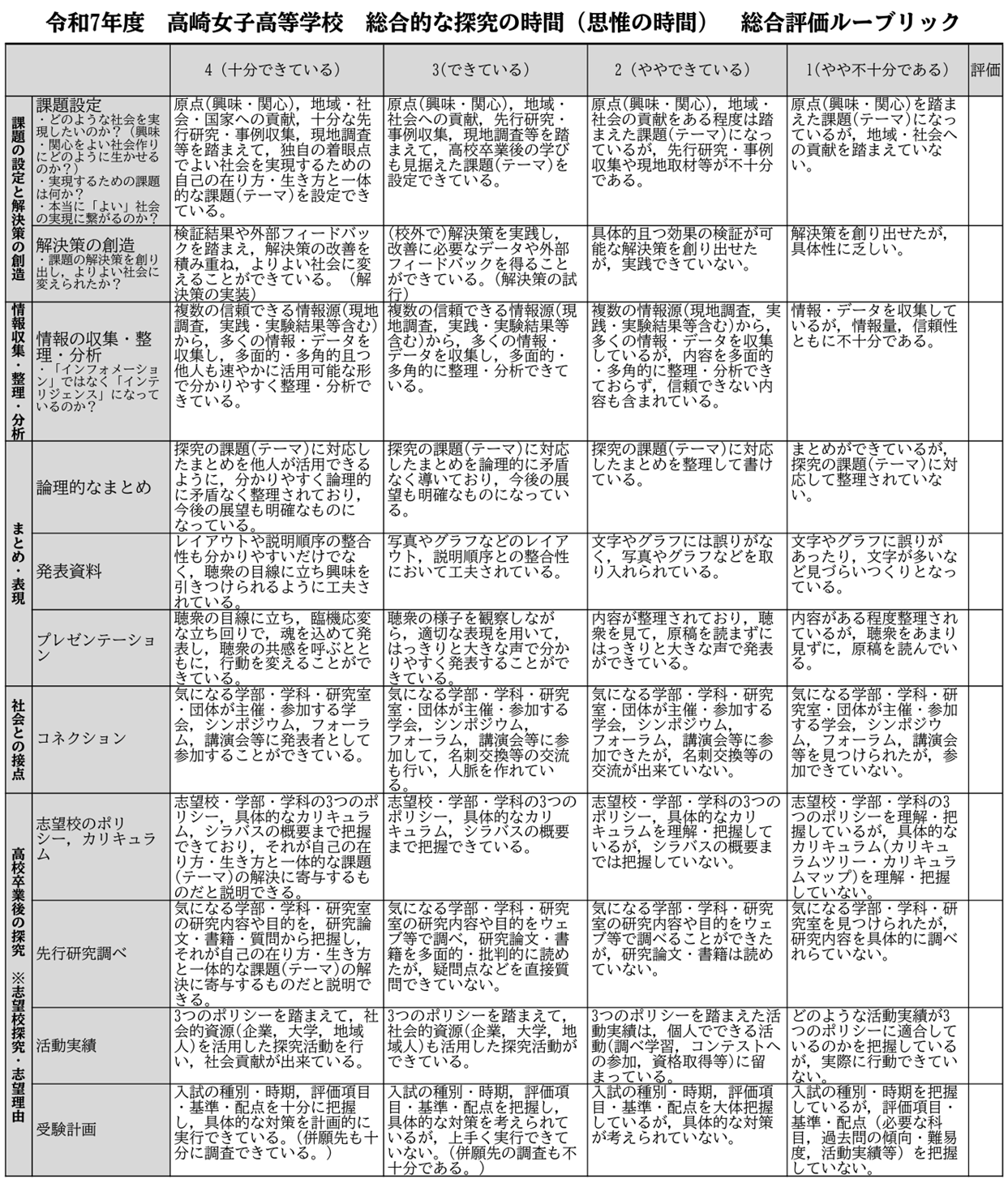

探究の総合評価ルーブリックとは?

ルーブリックとは評価の観点(縦軸)と評価の基準(横軸)をレベルごとに文章で示したものです。これらが明確になることで,生徒にとっては,目指すべき方向が明確になり,適切な自己評価を行えるようになるため,より高い目標を達成するために何が必要になるのかを考えやすくなります。職員にとっても,生徒支援・指導の方向性を一致させやすくなるため,組織としての支援・指導の質を高めることに繋げやすくなります。

高女の探究の総合評価ルーブリックは,学習指導要領の探究の進め方に沿いつつ,社会との接点、進路との繋がりまでを具体的に含めたものになっています。旧来の進学校では、表の一番下の「受験計画」の指導しか行われていない部分もありましたが、探究と進路を結び付け、総合型選抜等の多様な大学入試にも対応できるようにしつつ、生涯に渡り学び続け、社会の発展にも寄与できる充実した人生を過ごせるような視点で作成しています。

≪参考≫

□ 探究における生徒の学習の姿(学習指導要領解説総合的な探究の時間編p12)

生徒は,①日常生活や社会に目を向けた時に湧き上がってくる疑問や関心に基づいて,自ら課題を見付け,②そこにある具体的な問題について情報を収集し,③その情報を整理・分析したり,知識や技能に結び付けたり,考えを出し合ったりしながら問題の解決に取り組み,④明らかになった考えや意見などをまとめ・表現し,そこからまた新たな課題を見付け,更なる問題の解決を始めるといった学習活動を発展的に繰り返していく。要するに探究とは,物事の本質を自己との関わりで探り見極めようとする一連の知的営みのことである。