2024年4月の記事一覧

探究活動とは? 探究活動を進める上で大切なことは?

学校教育の目的は,「人格の完成を目指し,平和で民主的な国家及び社会の形成者たる国民を育成する」ことです。また,総合的な探究の時間の目標は,「各教科等における見方・考え方を総合的に活用して,自己の在り方生き方を考えながら,よりよく課題を発見し解決していくための資質・能力を育成する」ことです。

これらの目的,目標を踏まえると,高校の探究活動は「どんな大人になりたいか?どんな国家・社会にしていきたいか?そのために何が出来るのか?を考えて行動していく活動」と言えます。もっとわかりやすく言えば,「興味関心を突き詰め『よい世の中』の作り方を考えて行動していく活動」と言えます。

しかし,「どんな大人になりたい?」,「どんな国家・社会にしていきたい?」,「よい世の中って?」と聞かれてもなかなか答えられない人が多いと思います。そんなときには,「これまでに積み重ねてきた歴史・原点を踏まえること」と,「社会との接点を持つこと」を意識してみて下さい。

私達は当たり前のように「文化的な」生活ができていますが,それは自然の恵みや先人達の遺産があるからです。まず,私達の食べ物のうち水と塩以外はほとんど全て「命」です。また,先人達が多大な犠牲を払いながら河川を整備して水田を作り(日本の堤防の9割以上は江戸時代までに作られたものです!),交通網を整備することで人,モノ,情報の速やかな移動手段を確保し,生物が光合成をして蓄えたエネルギーを熱や電気エネルギーに変換する仕組みを作るなどして,「文化的な」生活の礎を築いてきました。

そして,東日本大震災のような大災害の中でも略奪・暴動を起こさず,お互いに協力して困難を乗り切れる「和の心」を2680年以上の歴史(さらにいえば縄文時代から…)によって育んできました。

このように,これまでに先人達が積み重ねてきた歴史・原点を継承しつつ,皆さん自身の歴史・原点をじっくりと探ることで,「どんな大人になりたいのか?どんな国家・社会にして後人に残していきたいのか?」が見えてくると思います。また,現在進行形で「国家・社会作りに直接関わっている方々との接点」を持つことで,それはより具体化してくるでしょう。

よって,高崎女子高等学校の探究活動では,学校から飛び出し,「国家・社会作りに直接関わっている方々との接点」を持つことを推奨しているのです。

≪参考≫

〇教育の目的(教育基本法)

教育は,人格の完成を目指し,平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。

〇教育の目標(教育基本法)

1. 幅広い知識と教養を身に付け,真理を求める態度を養い,豊かな情操と道徳心を培うとともに,健やかな身体を養うこと。

2. 個人の価値を尊重して,その能力を伸ばし,創造性を培い,自主及び自律の精神を養うとともに,職業及び生活との関連を重視し,勤労を重んずる態度を養うこと。

3. 正義と責任,男女の平等,自他の敬愛と協力を重んずるとともに,公共の精神に基づき,主体的に社会の形成に参画し,その発展に寄与する態度を養うこと。

4. 生命を尊び,自然を大切にし,環境の保全に寄与する態度を養うこと。

5. 伝統と文化を尊重し,それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに,他国を尊重し,国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと。

〇総合的な探究の時間の目標(学習指導要領解説 総合的な探究の時間編p11)

探究の見方・考え方を働かせ,横断的・総合的な学習を行うことを通して,自己の在り方生き方を考えながら,よりよく課題を発見し解決していくための資質・能力を次のとおり育成することを目指す。

① 探究の過程において,課題の発見と解決に必要な知識及び技能を身に付け,課題に関わる概念を形成し,探究の意義や価値を理解するようにする。

② 実社会や実生活と自己との関わりから問いを見いだし,自分で課題を立て,情報を集め,整理・分析して,まとめ・表現することができるようにする。

③ 探究に主体的・協働的に取り組むとともに,互いのよさを生かしながら,新たな価値を創造し,よりよい社会を実現しようとする態度を養う。

高女の探究で情報分析講座(探究基礎講座)を実施する理由は?

探究活動では,日常生活や社会に目を向けた時に湧き上がってくる疑問や関心に基づいて,課題を見付け,情報を収集,分析して課題を解決していきます。

しかし,ボーッと周りを見渡していても,違和感を感じませんし,疑問も湧いてきませんし,課題も見つかりません。また,世の中には情報がありふれすぎていて,何に目を付けて良いのか戸惑うほどに情報の収集や分析も困難です。

さらに,世の中の諸問題は分野を超えて密接に絡み合っているので,最低限の基礎知識が無いと情報の収集や分析の難易度は上がってしまいます。例えば,環境問題に興味を持ったとしても,日本の経済状況,日本の歴史や伝統,宗教観などの最低限の知識が無ければ,表面的な調べ学習をして終わってしまう可能性があります。

そこで,高崎女子高等学校では,日常生活や社会に目を向けるときの視点を,社会問題に関する基礎知識を扱いながら身につける情報分析講座(探究基礎講座)を実施しています。

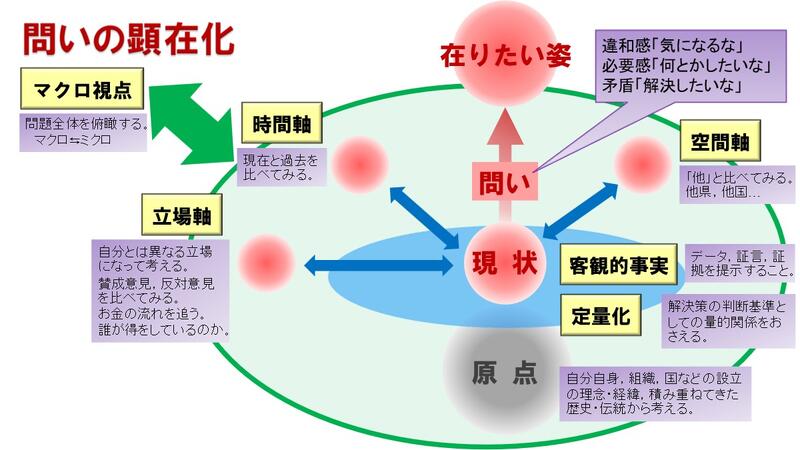

情報分析講座(探究基礎講座)の中で重視しているのは次の視点です。

・時間軸(現在と過去を比べてみる。)

・空間軸(「他」と比べてみる。他県,他国…)

・立場軸(自分とは異なる立場になって考える。賛成意見,反対意見を比べてみる。お金の流れを追う。誰が得をしているのか。)

・客観的な事実(データ,証言,証拠を提示する。)

・定量化(解決策の判断基準としての量的関係をおさえる。)

・マクロ視点(問題全体を俯瞰する。ミクロとマクロを往還する。)

・原点(自分自身,組織,国などの設立の理念・経緯,積み重ねてきた歴史・伝統から考える。)

以上の視点が確立されれば,身近なことやニュースなどから「気になること=違和感」を感じ取れるでしょう。そうなれば,もっと知りたい,解決したいと思えるのではないでしょうか。高女生には楽しみながら取り組んで欲しいと思っています。

≪参考≫同じ「情報」でも「インフォメーション」と「インテリジェンス」は違う!

日本でも「インテリジェンス」という言葉が「情報」を意味する言葉としてようやく市民権を得るようになってきた。もう一つ同じ「情報」を意味する言葉として「インフォメーション」という言葉がある。この二つの言葉は,似ているようで全く意味が違う。

「インフォメーション」とは,パッと目に入った資格情報や,人から聞いた伝聞情報など,五感で知覚できる情報である。一方,「情報」に加えて「知性」という意味もある「インテリジェンス」は,五感で得た情報に対して,さらに自らの知性を元にした検討や熟慮を加えた「分析情報」である。

出典:丸谷元人(2023)『インテリジェンス大国への道』育鵬社

≪参考≫「探究基礎講座」と関連のある部分は下線を引いてあります。

〇探究における生徒の学習の姿(学習指導要領解説総合的な探究の時間編p12)

生徒は,①日常生活や社会に目を向けた時に湧き上がってくる疑問や関心に基づいて,自ら課題を見付け,②そこにある具体的な問題について情報を収集し,③その情報を整理・分析したり,知識や技能に結び付けたり,考えを出し合ったりしながら問題の解決に取り組み,④明らかになった考えや意見などをまとめ・表現し,そこからまた新たな課題を見付け,更なる問題の解決を始めるといった学習活動を発展的に繰り返していく。要するに探究とは,物事の本質を自己との関わりで探り見極めようとする一連の知的営みのことである。

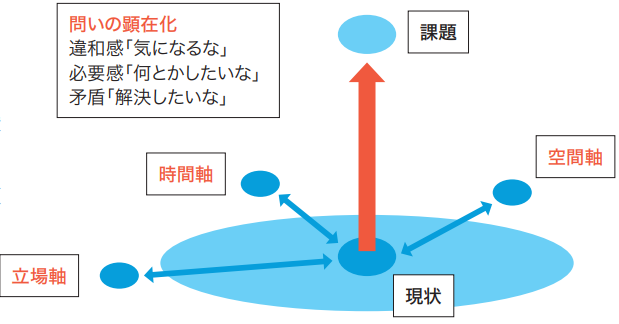

〇課題設定の視点(文部科学省 『今,求められる力を高める総合的な探究の時間の展開』p34)

課題は現在の状況を他と比較することで設定することができる。例えば,現状を時間軸で分析すると,過去はどうだったのか,未来はどうあるべきなのかといった思考が促され,問いが生じる。また,現状を空間軸で分析すると,他の地域や国ではどうなのか,といった思考が促され,さらに,問いが生じる現状を立場軸で分析し,自分以外の専門家の方々や地域の大人,友達の考え等と比較したりすることも考えられる。

教師は,このようにして生じた問いを,生徒たちが自覚化できるように顕在化させることが大切である。問いが顕在化されることにより,生徒は違和感(気になるな)や必要感(何とかしたいな),矛盾(解決したいな)などを抱くようになる。そこで設定される課題は,生徒にとって身に迫った,切実感のある課題になる。

探究活動の基本~日常生活から「問いを立て続けて」みよう~

今回は探究活動の基本である,「問いを立てること」についてお話をさせていただきます。高校生の皆さんからは,「探究のテーマを考えるのが難しい」,「将来やりたいこともよく分からない」といった話をよく聞きます。そんなときには,日常生活から浮かんだ「素朴な疑問=問い」を立て続けていくことで,「探究していきたいこと」,さらには「将来やりたいこと」が見つかるかもしれません。

例えば,ご飯を食べる場面を想像してみて下さい。

ご飯を食べた後には,「ごちそうさまでした」と言います。

その「ごちそうさまでした」は誰に向けて言っていますか?

皆さんは誰のおかげで美味しいご飯をいただけているのでしょうか?

生徒の皆さんからは,次のような回答をもらいます。

①お父さん,お母さんがお金を稼いで食材をスーパーで買ってくれたから?

②運送業の人がスーパーに食材を届けてくれたから?

③農家の人がお米などを育ててくれたから?

④誰かが炊飯器などを開発してくれたから?

では,これらの回答からもっと問いを立て続けてみましょう。

①お父さん,お母さんがお金を稼いで食材をスーパーで買ってくれたから?

・お父さん,お母さんはどうやって「お金」を稼いでいる?

→そもそも「お金」とは何?どうやって作られた?

→世の中の「お金」の回り方はどうなっている?

→日本は「お金」が回らずに,「デフレ?」になっているらしい?

⇒日本の世帯収入はどんどん下がっている!

日本は内戦とかの無い国では「唯一?」経済成長が止まっている?

日本の世界におけるGDPシェアは20%から5%になっている!

→ここからどんな問題が起きているのだろう?

そもそも何でそんな状況になってしまったのだろう?

②運送業の人がスーパーに食材を届けてくれたから?

・誰がトラックを作っているのだろう?

→自動車の構造は?

→エンジンの仕組みは?

・そもそも道路は誰が作ったのだろう?

→道路の歴史はどうなっている?

・日本の都市部はいつも渋滞をしている気がする,他国はどうだろう?

→自動車の車速はニューヨークが平均32キロなのに,東京は19キロ!

⇒渋滞による経済損失が10兆円以上!

→渋滞量を減らし,日本経済を発展させるためにはどうすればよいのだろう?

③農家の人がお米などを育ててくれたから?

・私が食べている食材は誰が作っているのだろう?

→国産があまりない? 日本の食料自給率はどうなっているのだろう?

⇒カロリーベースで38%!!

→先進国だから,自分の国で作らずに買っているのだろうか?

→先進国の中でも圧倒的に低い! むしろ,「発展途上国」の自給率は低い!

→なぜ日本の食料自給率は低いのだろう?

→昔はどうだったのだろう?

⇒1960年頃からに急激に低下している!

→1960年頃に何があったのだろう?

・食材の肥料はどんなものがあるのだろう?

→肥料の三要素である窒素,リン,カリウムはどこで作っているのだろう?

・そもそもどのように食物は育っているのだろうか?

→田んぼの水はどのように引いているのだろうか?

→日本の治水の歴史はどうなっているのだろうか?

→日本の食の歴史はどうなっているのだろうか?

④誰かが炊飯器などを開発してくれたから?

・炊飯器の仕組みはどうなっているのだろうか?

→ 電熱線? なぜ電気が熱に変換されるのだろうか?

・そもそも電気はどこから来ているのだろうか? 発電所?

・発電機の仕組みはどうなっているのだろうか?

→「電磁誘導」?

・日本のエネルギー自給率はどうなっているのだろうか? → 11%!

→どんな国から,どんな経路で輸入しているのだろうか?

→エネルギー自給率が低いとどんな問題があるのだろうか?

→エネルギー自給率を高めるためにはどんなことができるのだろうか?

このように,美味しいご飯をいただくことを考えるだけでも,そこには様々な人の「頑張り」があると同時に,多くの「問題」があることに気が付くでしょう。そして,それらはお互いに密接に関連しているのです。よって,1つの分野にとらわれず幅広い視点を持って,どんどん問い続けることで,本当に解決したいことやその解決策が見えてくると思います。最初は「問い=素朴な疑問」から始まったものが,段々と「問い=課題の解決策」に変わってくるわけです。そして,それが「将来のやりたいこと=進路選択」に繋がってくるでしょう。

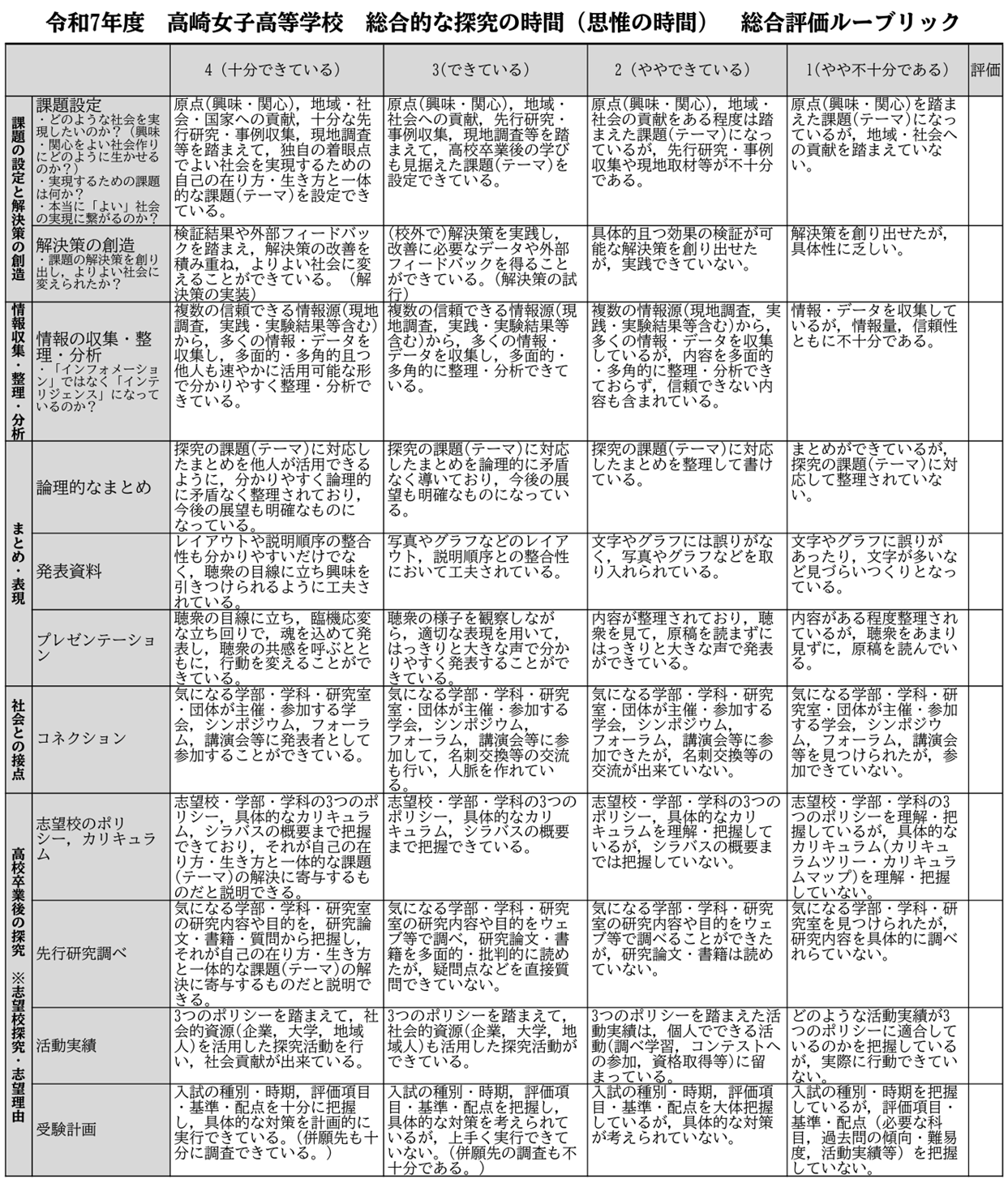

探究の総合評価ルーブリックとは?

ルーブリックとは評価の観点(縦軸)と評価の基準(横軸)をレベルごとに文章で示したものです。これらが明確になることで,生徒にとっては,目指すべき方向が明確になり,適切な自己評価を行えるようになるため,より高い目標を達成するために何が必要になるのかを考えやすくなります。職員にとっても,生徒支援・指導の方向性を一致させやすくなるため,組織としての支援・指導の質を高めることに繋げやすくなります。

高女の探究の総合評価ルーブリックは,学習指導要領の探究の進め方に沿いつつ,社会との接点、進路との繋がりまでを具体的に含めたものになっています。旧来の進学校では、表の一番下の「受験計画」の指導しか行われていない部分もありましたが、探究と進路を結び付け、総合型選抜等の多様な大学入試にも対応できるようにしつつ、生涯に渡り学び続け、社会の発展にも寄与できる充実した人生を過ごせるような視点で作成しています。

≪参考≫

□ 探究における生徒の学習の姿(学習指導要領解説総合的な探究の時間編p12)

生徒は,①日常生活や社会に目を向けた時に湧き上がってくる疑問や関心に基づいて,自ら課題を見付け,②そこにある具体的な問題について情報を収集し,③その情報を整理・分析したり,知識や技能に結び付けたり,考えを出し合ったりしながら問題の解決に取り組み,④明らかになった考えや意見などをまとめ・表現し,そこからまた新たな課題を見付け,更なる問題の解決を始めるといった学習活動を発展的に繰り返していく。要するに探究とは,物事の本質を自己との関わりで探り見極めようとする一連の知的営みのことである。