新着

1/24(土),1/31(土)で新人大会が開催されました。結果は以下の通りです。

3回戦 高崎女子 2(25-16 25-10)0 伊勢崎

準々決勝 高崎女子 2(25-14 25-12)0 高崎商業

準決勝 高崎女子 2(25-21 25-20)0 健大高崎

決 勝 高崎女子 2(25-18 25-22)0 高崎商大附

結 果 優勝(2年連続5回目)

新チームとなって間もない大会でしたが、春高に出場したメンバーを中心に落ち着いた高女らしい試合をしてくれました。内容としてはまだまだ課題も多く,それが伸びしろだと思うので,県総体,インターハイ予選,高校選手権予選でも勝ちきれるようにしたいです。思うように流れを掴みきれない場面もありましたが,選手は粘り強く戦い抜き,優勝を果たすことができました。

今後の大会では2年連続の県内4冠を目指し,引き続き練習に励んでいきます。これからも応援よろしくお願いします!

このたびは、多くの皆様に、本校バレーボール部の全国大会出場に際し、多大なるご支援とご厚情を賜り、心よりお礼申し上げます。

去る1月5日に東京都渋谷区東京体育館にて開催されました標記大会の試合結果を、下記の通りご報告いたします。

(1回戦)高崎女子 0 ― 2福井工大福井(福井県)

第1セット 11 -25

第2セット 18 -25

対戦校の福井工大福井は、5年連続出場の常連強豪校でした。序盤から高さのあるスパイクに苦しめられリードを許し、そのまま第1セットを落とす展開となりました。しかし、随所に高女らしい粘り強いプレーが光り、第2セットでは平均身長で上回る高さを生かして中盤までリードを保つことができました。終盤にかけて逆転を許してしまいましたが、最後まで全力で戦い抜きました。

今後とも、応援よろしくお願いします。

1/5(月)に東京体育館で高校選手権大会(春高バレー)が開催されました。結果は以下の通りです。

1回戦 高崎女子 0(11-25 18-25)0 福井工大福井(福井県)

全国ベスト8を目標にチーム一丸となって臨みましたが、相手の高さや上手さに圧倒される結果となってしまいました。

1月開催となったこの大会は初めての出場で、あらゆることが良い経験となりました。

会場にお越しいただいた1、2年生のたくさんの生徒の皆さん,OGの方々,小中学生のバレーチームの方々など500人を超える大応援団で真っ赤に染まった応援席はとても心強かったです。ご声援,本当にありがとうございました。

来年もまたあの舞台に立ち、今度は勝ち進められるよう,これから練習に励んでいきます。これからも応援よろしくお願いします!

今夏の書道展で入賞した書道部員2名が、県立前橋高校の書道部員2名と一緒に群馬県教育委員会の平田郁美教育長を表敬訪問してきました。3年生の千葉ましろさんは全国高等学校総合文化祭書道部門で2年連続入賞しました。2年生の安達野乃花さんは全日本高校・大学生書道展で最高賞の書道展大賞を受賞しました。

表敬訪問では、千葉さんと安達さんがそれぞれ平田教育長に作品の制作意図について説明し、教育長からの質問に答えるとともに、同席した教育委員会の先生方とも、作品や日頃の部活動や進路について、和やかなやり取りが行われました。特に教育長からは多くの質問が寄せられ、2人ともきちんと応対できていました。最後は参加した皆さんで記念撮影を行い、表敬訪問は終了しました。

自分の作品について説明する千葉さん

自分の作品について説明する安達さん

教育長を囲んで参加した皆さんとの集合写真

2年生の発展探究を履修している生徒2人が中心となって「富岡製糸場修繕事業」と「クラシック音楽の普及」

を掛け合わせた【富岡製糸場 絹の音楽会】が開催されました!

約70名のお客様にお越しいただき、誰でも一度は聞いたことがあるクラシック音楽を鑑賞しながら富岡製糸場の歴史

を感じていただくことができたと思います。

ご来場してくださった皆様、ご協力いただいた関係者様に御礼申し上げます。ありがとうございました!

音楽会の様子が上毛新聞で掲載されました!(1月22日)

3

0

0

7

5

2

8

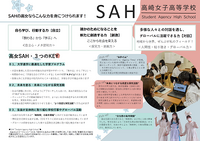

SAHでは生徒のエージェンシー(自分と社会をより良くしようと願う意志、原動力)を重視し、「自ら考え、判断し、行動できる生徒」を育成することを目的としています。

保健室より

- インフルエンザで出席停止となった場合は、下記の用紙を提出してください。

インフルエンザ療養報告書様式

- 新型コロナウイルス感染症で出席停止となった場合は、下記の用紙を提出してください。

新型コロナウイルス感染症療養報告書様式

- 学校感染症(上記感染症以外)で出席停止となった場合は、下記の用紙を提出してください。

学校で予防すべき感染症と出席停止について(治癒証明書)

高女SAHリーフレット

高女SAHリーフレット