探究通信

1年生 探究基礎講座(発展探究編)報告

6月19日(水)の発展探究で行われた探究基礎講座の様子をお伝えします。

今回の目的は「日本の建国の理念を理解し,現在の私達との繋がりを探れるようになる」きっかけをつかむことです。

高校生の皆さんは,建国の理念について考えたことがありますか。全ての物事には原点があります。つまり,建国の理念は国家の原点とも言えるでしょう。アメリカの建国の理念は,1776年の独立宣言に「すべての人間は神によって平等に造られ,生命,自由,および幸福の追求を含む不可侵の権利を与えられている」とあるように,「真に自由の国を作ること」と言えます。フランスの建国の理念は,1789年のフランス革命のスローガン「自由,平等,博愛」と言えます。では,皆さんは日本の建国の理念は何であるか。いつできたのか答えられますか。

1 日本の建国の理念を調べてみよう。

≪課題の進行例≫

→ 日本書紀にあった!

→ 約2680年前,神武天皇が橿原の地(奈良県橿原市)に日本を建国したときの「建都の詔」で「掩八紘而為宇(八紘をおおいて宇となす)」とある。

→ 「天地四方八方の果てに至るまで、この地球上に存在する民族が、あたかも一軒の家の中に住むように、皆仲良く暮らす」という意味である。

→ 確かに,人種的差別撤廃を国際会議(パリ講和会議)で初めて提案したのは日本だった!

2 インドネシア独立宣言の「05年8月17日」とはいつのことなのか。理由とともに班で協力して調べよう。

≪問いの進行例≫

→ 「皇紀2605年8月17日」のことだった!

→ 日本がインドネシアに対して,植民地「支配」をしていたら,日本の敗戦後にわざわざ「皇紀」を使う?

→ 西欧列強諸国のように,現地の方々を「支配」するものではなく,「八紘為宇」の精神で,現地の方々を家族のように扱い,その独立を心より支援していた?

→ 独立宣言以降,インドネシアにいた元日本軍の約2000人もの将兵は家族の待つ祖国,故郷へ帰らず,インドネシア人と共に,オランダに対する4 年にも及ぶ独立戦争を戦い抜き,350年ぶりの独立を成し遂げた!日本人の戦死者は,ジャカルタにある国立英雄墓地に眠っている!

→ 他に似たような事例はある?

→ たくさんあった! インド,タイ,台湾等々

→ 外交戦略を考える上で非常に大切な事実を,なぜ多くの日本人は知らない?

3 「世界に平和がおとづれて万民太平の幸をうけるまで懸命の勉強することが大切なり」

こちらは,ある日本人が幼い娘たちに書いた手紙です。どんな人がどんな場面で書いたのかを班の皆で想像してみよう。

≪課題の進行例≫

→ 特攻隊員の出撃前の手紙であった!

→ 自分が死ぬことが分かっていても,世界平和を願っていた!

→ 他の人の手紙,遺書にはどんなことが書いてある?

→ 家族、故郷への感謝,想い,日本民族の福祉,世界人類の和平など・・・

4 元特攻隊員の山崎さんのインタビュー内容から,違う立場の人の心情を理解するために大切なことを考える。

≪課題の進行例≫

→ 山崎さんが,出撃命令時に「心臓を冷たい手で握られたように感じた」と感じたのは恐怖から?

→ 実際は全然違った!「崇高な使命感からくる緊張感」であった。

→ 戦後を生きている私達は,戦時中の若者の気持ちなど理解できない!

→ 山崎さんの話を伝え聞いた新聞記者は「恐怖を感じた」と書いてしまった!

→ 実際に,現場に行き,一次情報を仕入れることが大切である!

≪本日の振り返り≫振り返り,建国の理念と現代日本人との繋がりを考えてみる。

・今回の授業で日本の建国理念である「あめのしたに一つの家のような社会を築こう」というものに従って、他の国を救っている事実があったのだなと思いました。山崎さんの「心臓を冷たい手で握られたような感覚」というものは恐怖からではなく緊張からということに驚きました。今の私は生きている時代が違うから、そのように考えることはできないだろうと思いました。彼らのおかげで今があることを心において、これからを生きていこうと思いました。

・日本の良さを新たに学ぶことができて、日本人で良かったなと思った。そして暖かい国だなとも思った。今まで特攻隊員はかわいそうで、胸が痛くなると考えていたが、少し見方が変わった。今の私たちがあるのは,昔の人のおかげでもあるんだろうなと考えた。

・日本の建国や建国の理念を全く知らなかったので、もっと知っていこうと思いました。日本人なのに日本の歴史をしっかり知らなかったりすることもあるのだと思いました。特攻隊員の人に対しても誤った認識を持っていたと分かったので良かったです。学校の登下校中に知らない人でも家族のように頑張っているね,などと話しかけてくれる時に八紘為宇の精神を感じます。

・米国の建国の理念は知っていたのに日本のは知らなかったので、もっと自分が住んでいるところについて、ちゃんと知るべきだと思った。また、紀元前はキリスト教が影響している言い方なので、それには少し違和感を感じた。また、先入観を持つことはあまり良くないことだと感じ、これからはそういったものを持つことをやめようと思った。

・他国の建国理念を知っていながら、日本の建国理念を知らないというのは自分にとって盲点だったので、この機会に知ることができてよかった。今では戦争はいけない,戦争を繰り返してはいけない,などが多く教えられているが、具体的に当時の日本人や他国の人々がどう感じていたかを知らなかったので、とても面白かった。現代の物差しで考えるのではなく、いろんなものさしで物事を考えられるようにしたいと思った。

・日本に住んでいる限り制限があって、なかなか知ることができない情報もあるので、日本だけでなく海外から見た視点なども考えることが大切だと分かりました。海外について、日本との歴史的交わりを知ることが大切だとわかったので、もっと調べてみたいと思いました。また、山崎さんの話ではその時代の人の立場になって考えることが大切だと分かりました。これからの探究では現地に行って直接見ることを大切だとわかったので、是非現地に行ってみたいと思いました。

・日本とインドネシア、台湾、インドタイの関係は全然知りませんでした。日本はアジアに対してひどいことをしたという認識でいたので、それが変化しました。日本の建国理念についても考えたことがなく、建国自体もそんなに昔だったのかと感じました。日本人として外国との歴史、日本の歴史について、より詳しく知りたいと感じました。

・日本の建国が思っていた以上に古い出来事で、それでも建国理念として言葉が今でも伝わっているというところがすごいことであると感じました。また、世界と日本の関係を見てみても、日本は建国理念のもと動いている事実もあり、今の日本の民度が高いのは建国当初からの思いが受け継がれているからであり、戦争の話を経て先人の教えを受け継ぐことも大切だと思いました。

・授業の前は日本がアメリカに戦争を仕掛けて多くの犠牲者を出した国だと思っていたが、インドネシアなどからは感謝されていることを知り、驚いた。最近、こども食堂が私の家の近所にもできたが、これも八紘為宇の精神によるものなのかなと思った。

・今の自分たちには考えられないような価値観を戦時中の人々は持っていたのだと知りびっくりした。今の日本があるのは、この人たちのお陰なのだと感謝する一方,二度とこんなことが起こらない世の中になればいいなと思った。何かを落としてもそのまま何かしらの形で帰ってくる,互いに思いやりを持って接しているところに八紘為宇の精神を感じます。

・山崎さんの言葉とインタビューを見て、ただインターネット等で見るだけでなく、現地に行く大切さを知った。ネットでは表面的なことしかわからなくても,現地に向かうことで、第一人者の方の意見を聞けたり、自分で感情を体験することができると思った。夏休みには是非フィールドワークに行ってみたいと改めて思った。

・日本の良さについて、その由来をより深く広く知ることができました。どうしても戦争についてはネガティブで可哀想に書かれてしまうことが分かりました。今日の学習を踏まえて、今現在起きている戦争について考え直してみたいです。また、戦争後に教育を受けた人はもちろんのこと,戦争前から生きていて、経験を語ってくれている人にも GHQ の影響を感じました。兵士と国民のギャップがあるとも思いますが、ほとんど負のイメージを持たせるものが多いイメージだなと感じました。戦争中の日本の考え、精神も少しずつ受け入れ、より広い視野を使えるようになりたいです。

・特攻隊の方のインタビューのように、私たちは現代の尺度でしか、過去の出来事について考えることができないと分かりました。いつか実際に戦時中に残された手紙などを読んでみたいと思いました。日本が建国された時の八紘為宇の精神は今にも生きていて、そのお陰もあって日本の平和があるのかなと思いました。

・インドネシアやタイ、台湾など日本への感謝を持っている国があったのは知らなかった。日本国民として国際的な日本の立場や歴史的な他国とのつながりなど知っておくべきことはたくさんあると感じた。神武天皇の言葉が現代の日本人のアイデンティティーとして残っているのかもしれない。

・日本を知るにつれて日本を好きになり、日本人であることを誇らしく感じた。多くの外国と様々な関わりを持っていて、それが今にもつながっている。だから視野を広げるために昔の日本を知ることは大切だ。

・私たちが日本人だからと言って、日本のことを全部知っているわけじゃなくて、外国からの情報を聞くことで、日本の戦前の話も得られることができると知りました。特攻隊の話も聞いて無駄なことだと思っていたけど、実際には大きな成果があって、その犠牲のおかげで私たちの今があると知って,とても驚きました

・特攻隊の話は小説を読んだり、自分で調べたりもしたけど、いつ考えても理解ができないです。今を生きている私には考えることすらできないことを昔の人たちは当たり前のようにしていたんだと不思議な気持ちになりました。機会があったら自分の目で実際に見て昔の人の思いをより深く感じたいと思いました。

1年生 総合的な探究の時間 情報分析会 報告

6月19日(水)の1年生の総合的な探究の時間の様子をお伝えします。

今回の目的は「社会問題を見いだす視点=情報分析力」を身につけることです。

授業は,以下の流れで進みました。

1 普段の日常生活で気になったことの写真を撮る(ニュース画像等を取得)。

2 写真を撮った理由(どこが気になったのか? 課題だと感じたのか? 面白いと思ったのか?など)を書く。

※ここまでは,授業日までの準備

3 写真に関連する内容の情報を収集して分析する。

※分析の基本的な視点

・時間軸(現在と過去を比べてみる。)

・空間軸(「他」と比べてみる。他県,他国…)

・立場軸(自分とは異なる立場で考える。賛成・反対意見を比べる。)

・客観的な事実(データ,証言,証拠を提示する。)

・定量化(解決策の判断基準としての量的関係をおさえる。)

・マクロ視点(問題全体を俯瞰する。ミクロとマクロを往還する。)

・お金の流れ(資金源は?株主は?誰が得をするのか?)

4 振り返り

・自分が事前に注目して調べたことを発表したら、周りのみんなから次から次へと新しい注目点を見つけてもらえて、さらに詳しく調べることができて楽しかったです。自分で新しいことに気づけるのは面白いと思いました。グループの人の発表の中でもお菓子の値上げは物価上昇という風になっていたけど、原料に着目したら豚熱でトウモロコシ(原料)が減ったことが原因でとてもびっくりしました。

・一つのテーマについて、色々な視点から自分で調べたことがなかったので、一つの疑問が解決すると、じゃあこれは?、と自分の中から次々に疑問が浮かんできて面白かったです。群馬と東京しか詳しいことが調べられなかったので、東北や関西など地方によって差はあるのか知りたくなりました。中学生までのデータしか出てくることがなかったので、高校の給食費はどうなっているのか気になりました。世界の給食はどうなっているのかも知りたいです。

・ただ、調べるだけではなくて、自分で一回発表して自問自答してみるのも良いなと思った。身の回りには色々な疑問や発見があるので、探究の時間以外にも自分で調べたり、FWに行ったりしたいと思った。だんだんと心理的安全性を意識して発表ができるようになってきた。

・私たちの身近なところに様々な発見があることが分かりました。普段は「気になるところ」という視点で物事を見ていないので、物事にも「なぜ」を考えていくことで、現代社会の課題などについても様々な角度から見て新しい考え方も生まれると思う。

・友達と発表しあった後に質問されて自分が見えている視点とは違うと思い、共有の大切さを感じました。その質問のことを、さらに調べてみると意外なことがわかったりして、自分の考えを深めることができました。また、友達の調べた内容にも興味が湧きました。

・私は最初に仮説を立てずに調べてしまいましたが、班の人は仮説を立ててから興味のあることについて調べていたので、自分もすぐに調べるのではなく、自分で仮説を考えてから調べて知識を身につけたり、関心を深めようと思いました。2回目の発表で外国と日本では形は違うのかという質問に答えられなかったので、外国との違いについて追加で調べたいです。

・班の人から意見をもらって、調べたら自分が調べていたことに繋がったり、新たな視点が広がったりするきっかけになったので、中学校の頃は班活動が苦手でしたが、今は楽しいと思えるようになりました。私の調べたメガソーラーについて、祖父や祖父の仕事仲間の方に話を聞いてみたいと思った。

1年生 探究基礎講座報告(発展探究編)

6月12日(水)の発展探究で行われた探究基礎講座の様子をお伝えします。

(発展探究についてはこちら、探究基礎講座についてはこちらを参照ください)

今回の目的は「日本の善いところに気が付き,その理由を考えられるようになる」きっかけをつかむことです。

以下のような課題に取り組みました。

1 日本(人)の善いところ(性質)を探して箇条書きで挙げてみよう。

≪課題の進行例≫

・治安の良さ マナーの良さ 助け合うこと 謙虚さ

きれいな水 豊かな自然 平等な社会

⇒ 無人販売所が成り立つのは日本だけ!

財布を落としても交番に届く!

大災害でも略奪や暴動が起こらない!

2 京都御所(左),ウィンザー城(中),ヴェルサイユ宮殿(右)の写真を見て,京都御所の特徴として気が付いたこと,考えたことを班でまとめよう。

≪課題の進行例≫

・質素,飾り気がない

⇒好みの問題?お金がなかった?

・和,落ち着いている,緑豊か

⇒自然観?宗教観?

・建物が低い,壁や塀も低い。

⇒防衛力が低いけど平気?外国の城は堅固な造りだけど?

3 京都御所が無防備(堀,石垣,櫓,兵の駐留所も無い)で良かった理由を考える。

≪課題の進行例≫

・天皇は神の子孫であると考えられていたから?

→ 神仏を信じない人に対しても平気?

・堀や石垣がないことで国民と隔絶されないように感じられたから?

・天皇の民を第一に想う姿に民衆が信頼を寄せていたから?

・天皇が普段から国民のことを第一に考えてくれているということが国民にも伝わっていたから,攻撃しようと思わなかった?

→ 有名な「民のかまど」に繋がる?それ以外のエピソードは?

→ 古代、中世、現代の天皇の国民に対する姿勢は「知らす」だった!

4 日本書紀・古事記に登場する,人民,百姓,庶民といった単語の読みかた,その読み方をする理由を調べ,現代との繋がりを考える。

≪課題の進行例≫

・代々の天皇は祖先である神々から最も大切な大(おお)御宝(みたから)として人民を預かっている。

→ 人民のための政治をしなければならない。

→ 日本は天皇の「知らす」国,人民・百姓・庶民は「おおみたから」である!

≪本日の振り返り≫振り返り,もっと調べたいこと,知りたいこと

・「民のかまど」の話はとても素晴らしいものだと思いました。今の政治のイメージを振り返ると,そんなはずはないとも思ってしまいましたが,昭和の時代まで続く考えならばきっと本当だろうと思い,なぜ教科書から消されてしまったのか,本当に不思議です。もし「他国に侵略しそうだから」という理由だったとしても,全世界の全ての人間を「おおみたから」と捉えられれば,むしろ世界平和が実現できそうだとも思うし,本当の理由を自分なりに考えてみようと思いました。

・日本は天皇の「知らす」国,人民・百姓・庶民は「おおみたから」である。天皇のように上に立つ人間の考えからは,その土地に住む人々全体に影響を与え,受け継がれてゆくものだなと改めて思った。同時に,天皇が他国の皇帝のような考え方だったら,今のような日本にはなっていなかっただろうなと思った。

・教科書から消された内容や,以前は教えていたのに教えなくなったことについて知り,誰に利益が生じるのかを観点にして深く考えてみたい。いつの時代も,自分のことを心配してくれる人,気にかけてくれる人は信頼されると感じた。

・「民のかまど」の話を初めて読んで,日本人の精神の根底にある大事なこと,善いところに気づきました。大昔から天皇は,日本をよく知り,国民を愛してくれていたんだと思いました。大日本帝国憲法はあまりよくないものだと思っていたけど,初めて知る事実があり,本当のことをもっと調べてみたいと思いました。

・男系天皇の跡継ぎ問題があるが、遠い昔の人民が伝えた大切なもの、日本の文化、歴史、そういったものを考えると男系天皇を次世代に繋げるべきだと考えられるなと思った。

・今までの経済や政治のデータを見ると,日本は他国より衰えているなと感じていたが,日本人にはデータでは測りきれない善い所がたくさんあると分かった。その理由は,環境や文化,歴史から読み解くことができる。昔の人の考え方が今でも語り継がれていた事実に驚いた。

・日本の国柄に触れて,改めて,日本が道徳的にすごい国だと感じました。また,代々の天皇陛下の行動に感動し,国民を想い,行動する方々であると感じました。天皇陛下の腰を低く国民を想い,国民一人一人誰も見落とさない思いからの様々な行動が国民に伝わり,そして国が一つになることが素晴らしく,維持していきたいと感じました。天皇の他のエピソードや天皇家の生活,教育法を知りたいと思いました。

・自分が住んでいる国のことをよく知らないと気付いた。戦後の教科書,教育が制限され,それが今でも続いていることは驚きだった。教科書が黒塗りにされた所はどのような内容だったのか,ウォーギルトインフォメーションプログラムの詳細を知りたいと思った。

・国民と天皇が互いに信頼し合っていたが,日本人の今まで続いている善性や御所の無防備さに繋がっていると分かった。日本には茶道や弓道など,日本古来の作法がたくさんあり,その一つ一つには意味があるので,どうしてそのような作法ができたのか,そのルーツを知りたいと思った。

・大日本帝国憲法の「大日本帝国ハ万世一系ノ天皇之ヲ統治ス」の「統治ス」の意味は「治(しら)ス」であることに衝撃を受けた。学校では,大日本帝国憲法は天皇主権で,日本国憲法は国民主権であると習っており、ついつい天皇と国民を対立するものと考えてしまい,大日本帝国憲法に良いイメージが持てなかったが,これは戦後統治のプロパガンダによるものかもしれないと思った。日本人としての歴史や伝統をちゃんと学ばないといけないと思った。

・父が天皇についてかなり批判的で,昔から悪いところを教えてもらったり,テレビを見てきたりしたから,私も天皇に良いイメージを持っていなかったけれど,この話がたとえ嘘だとしても,価値のある大切なこととして大切にされ受け継がれてきたという事実は先生も言っていた通り変わらないということにハッとしたし,見る目がかなり変わったと思う。天皇についてもっと知っていきたいと思った。

1年生 探究基礎講座第5回報告

6月12日(水)の1年生の総合的な探究の時間の様子をお伝えします。

今回の目的は「教育の目的と問題点を把握し,その原因と対策を探る」きっかけをつかむことです。教育の目的は,「人格の完成を目指し,平和で民主的な国家及び社会の形成者たる国民を育成する」ことと言えます。そこで,日本の若者の社会参画意識,自己肯定感について取り上げて考えていきました。

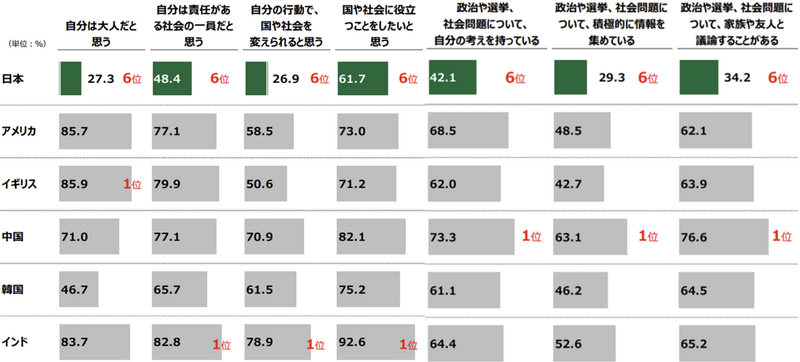

図1

出典:日本財団「18歳意識調査」第46回 テーマ:「国や社会に対する意識」(6カ国調査) 2022年

1 図から読み取れることをまとめ,社会参画意識が低いとどんな問題が起きるのかを考えたり調べてみる。

≪生徒の問いの展開例≫

○ 図から読み取れること

・「自分の行動で国や社会を変えられる」,「政治や選挙,社会問題について,家族や友人と議論することがある」といった社会参画意識が極端に低い。

○ 社会参画意識が低いと…

・個人や企業が私利私欲に走ってしまう?

→ 巡り巡って国力が落ち,個人の生活水準が下がり,安全保障が脅かされる?

・政治家が私利私欲に走ってしまう?国民の方を向かなくなる?

→ 目先のお金,選挙,利権等…

→ 国民はますます政治に嫌悪感を持ち,政治から遠ざかってしまうという悪循環・・・

→ 巡り巡って国力が落ち,個人の生活水準が下がり,安全保障が脅かされる?

○ 教育の失敗?

「平和で民主的な国家及び社会(=よい世の中)の形成者」を育成できていない?

2 社会参画意識が低い原因を考えてみる。

≪生徒の問いの展開例≫

○ 過去はどうだった?(時間軸)

・投票率は? → 戦後は段々と下がっている? → 戦後に何があった?

○ 政治が腐敗しているから低い?

・他国は腐敗していない?

○ なぜ,家族や友人と政治について議論しない?

・興味が無いから?

→ なぜ興味が無い?

→ 代わりにどんな話をしている?

→ なぜその話題を選んでいる?

→ なぜその話題が流行っている?

→ いつどこで誰がどんな意図でどのように流行らせている?

→ どうすれば,家族や友人と政治についての議論ができるのか?

○ 学校で学ばないから?

・なぜ学校で社会参画意識を育てる教育が効果的に行われていない?

→ どんな教育が実施されれば,社会参画意識が育つのだろうか?

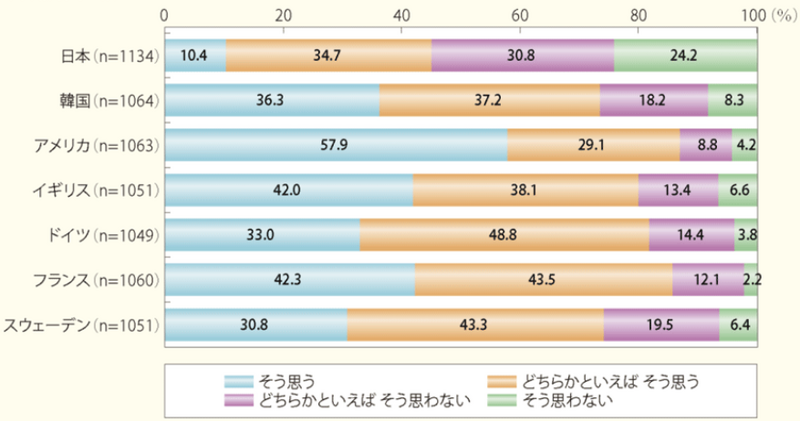

図2「自分自身に満足している」についての回答

出典:令和元年版「子ども・若者白書」調査対象:13歳~29歳の青少年

3 図から読み取れることをまとめ,自己肯定感についてもっと詳しく調べるために必要なことを考えて調べてみる。

≪生徒の問いの展開例≫

○ 過去はどうだった?(時間軸)

→ 最近のデータはあるが,一昔前のデータは無い?

→ 自己肯定感の低い国民の国が,欧米列強に対して自主独立を保てた?

○ 国民性の問題?

→ データを調べるのは難しそう?

○ 教育の問題?

→ 教育に問題があるなら,年齢(学年)が上がるほど下がる? → 下がっていた!

小学校低学年は授業中にみんな手を挙げて発言するけど,中学では挙がらなくなる?

→ 学校教育,家庭教育にはどんな問題があるのだろうか?

○ お金の問題?(マクロ経済も踏まえた視点)

→ 家庭教育にどんな影響を与える? → 子どもの貧困率はどのように推移している?

≪本日の振り返り≫感想,本日のテーマについてしっかりと考えていくために必要なこと

・日本人の社会参画意識の低さが、日本の政治や経済にどのような影響をもたらしているのかや、なぜ社会参画意識が低下したのかを、歴史的背景、国民性、生活やメディアの変化など、様々な観点から考えることが必要だと思いました。自己肯定感については、日本とヨーロッパなどの違いから、日本の特徴が見えてくるのではないかと思いました。

・自己肯定感や社会参画意識が低い日本人が、欧米列強に対して、自主独立を保てたとは思えない。戦後の占領政策でどのようなことが行われたのかを、もっと調べていきたいと思いました。

・社会参画意識の低さと自己肯定感の低さは紙一重だと思った。また、学校や家庭内での教育の質の低さも関係していると思った。家庭内での教育の質が低くなる原因は、平均収入の低下にも関係していると予想したので、日本の課題は全て繋がっていると改めて感じた。何か一つでも改善すれば、他の課題も一緒に良くなっていく気がした。

・最近の政治状況から日本人は今後社会が良くなると思う人は少ないのに、社会参画意識が低く、社会を変えようとしていないところが日本の大きな問題であると知れた。いい社会をつくるためには、日本の現状を知り、社会を変えようという意識が大事だと思いました。また、日本人の自己肯定感が低いのは、教育方法にも原因があり、今後、自己肯定感を高めるための教育を考えていく必要があるとも思いました。

・日本の社会参画意識、自己肯定感のデータから、教育について考えることができました。テーマに「教育編」と書いてあっても、教育にとらわれず、お金の面や、日本を統制する人の考えなど広く考えるべきなのだと感じました。1つのテーマに絞らず、より多方面から問題を見る力を、実際に自分の探究が始まる前につけておきたいです。

・今回のテーマが「教育」と聞いたとき、学校に関する問題が頭に浮かんだが、子供の自己肯定感や政治への興味を掘り下げていくと、様々な問題に繋がっていて、改めて世の中の問題の繋がりを考えるきっかけになりました。

・普段何気なく感じていたことを掘り返してみると、歴史的事実や政治的問題などが関わっていることがわかった。気づきで終わりにせず、それが起こった原因などその裏にあることを調べて、自分は流されていないか、本質を見抜くようにしていきたいと思った。

1年生 探究基礎講座第4回報告

6月7日(金)の1年生の総合的な探究の時間の様子をお伝えします。

(「探究基礎講座」の概要はこちら)

今回の目的は「気候変動問題について定量的に考える」きっかけをつかむことです。

テーマは以下のようになります。

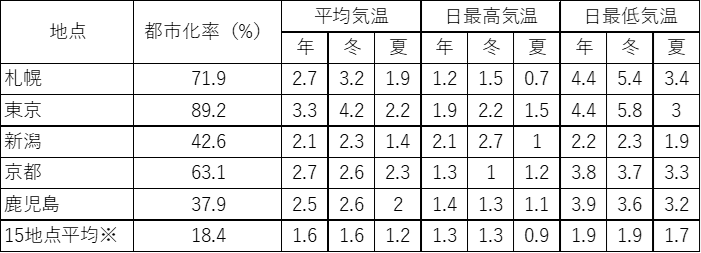

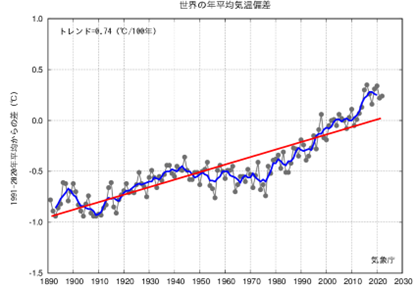

1 「実際に」どれほど温暖化しているのかを読み取る。

出典:気象庁データより作成

※「15地点平均」は都市化の影響が比較的小さいとみられる地点の平均

※世界の年平均気温を求める際に用いられる地点は都市化の影響や地域的な偏りは考慮していない。

出典:気象庁ホームページ

≪生徒の問いの展開例≫

○ 図・表から読み取れること

・世界の都市の平均気温は100年で0.7℃上昇している。

・都市化率が高いところほど,平均気温が上昇している。

・冬のほうが平均気温が上昇している。

・最低気温のほうが,最高気温よりも上昇している。

・冬の最低気温は大きく上昇しているが,夏の最高気温はあまり変化していない。

→ 暑い日はあまり増えていないが,めちゃめちゃ寒い日がなくなっている!

○ もっと詳しく調べるために

・過去1000年,1万年,1億年規模で見てみるとどうだろう?

→ たった100年レベルで見ていくのは無理がありそう?

・二酸化炭素濃度の推移と合わせて見てみるとどうだろう?

→ 二酸化炭素濃度の上昇と気温の上昇は関連があると簡単には言い切れない?

2 二酸化炭素削減の名目でどんなことが行われているのか,そのコストはどれくらいなのか,身近なことから考えたり調べたりしてまとめる。

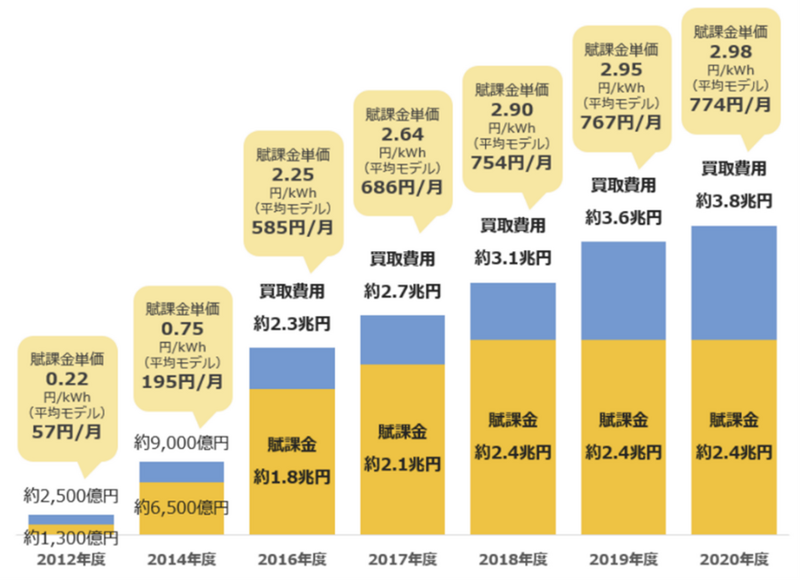

再エネ発電賦課金の推移 2022年度4.2兆 2023年度4.7兆(予想)

出典:資源エネルギー庁

≪生徒の問いの展開例≫

○ 身近なことは?

・レジ袋有料化,メガソーラー,電気自動車,水素燃料,風力発電,原子力発電…

○ メガソーラーを例にとれば…

・コストは? 環境負荷は? 原料は? 生産国は? 生産者は? 出資者は? 法律は?

○ 結局色々やっているが、「何兆円」かかり,どれだけの「手間」をかけているの?

3 1,2までの内容、日本の経済状況を総合的に踏まえて,日本の温暖化対策の是非について考えをまとめる。

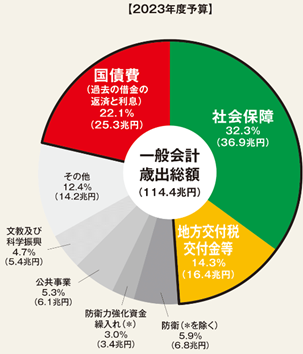

出典:財務省

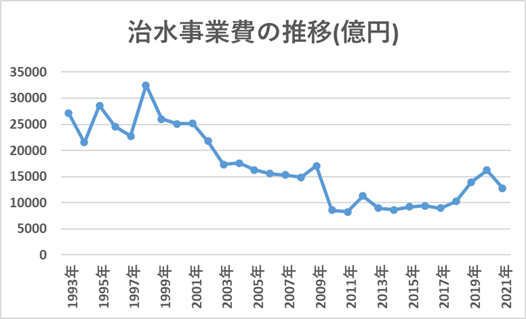

出典:国土交通省資料より作成

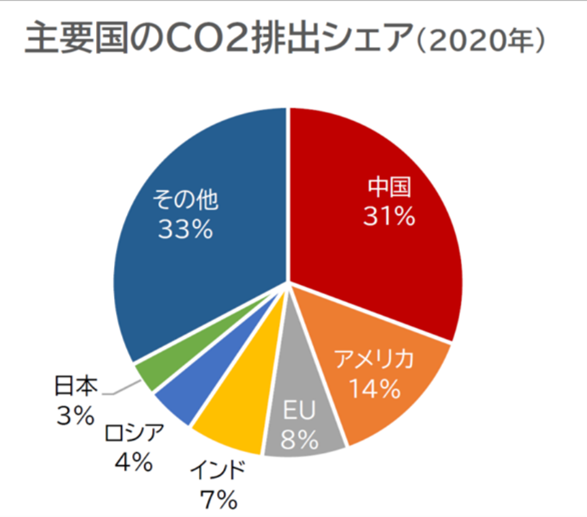

出典:IEA

≪生徒の問いの展開例≫

○ 公共事業程度の5兆円を使用すれば、1年あたりの気温上昇を何℃抑えられるのか?

→10万~100万分の1℃?

○ 海外は削減しようとしている?

・最大排出国の中国は? 石油メジャーは? 産油国は?

○ 二酸化炭素が増えたり,温暖化の影響についての素朴な疑問…

・豪雨被害が増えたり,台風が強くなっている?

→ 本当に? どの程度? 温暖化と関係があると言い切れる?

→ そうだとしたら,日本は治水予算を増やすべきでは?

・砂漠化が進行する?

→ 砂漠化するところもあれば緑地化するところもある?

・海水面が上昇して水没する国が出る?

→ 実際はどうなっている? 水没どころか面積増大? →弱者を利用したプロパガンダ?

・シロクマちゃんがかわいそう?

→ 増えてた! シロクマプロパガンダ?

・そもそも温暖化で滅びるほどの二酸化炭素を排出できる?そんなに石油は産出できる?

→ あと○○年で石油はなくなるとか言っていた人やテレビ局はどうしてるの?

・食料増産に繋がる?

→ 二酸化炭素が増えて,気温が上がれば作物は育つ?

※植物が進化した時の4億年~1億6000万年前は CO2濃度は今の5~10倍!?

○ 日本の経済状況は?

・GDP世界シェアは20%から5%に!

・一人当たりのGDPは,G7(主要7か国)首位から最下位に!

・手取り収入が550万⇒417万! しかも,消費税3%⇒10%! 物価・光熱費も高騰!

・そもそも十分な道路整備や,災害対策にもお金が使えていない!

→もし仮に二酸化炭素削減が有効だとしても、まずは、日本経済を立て直してから、 二酸化炭素削減に取り組むべきでは?

≪本日の振り返り≫感想,本日のテーマについてしっかりと考えていくために必要なこと

・今までメガソーラーはメリットが大きいものだと思っていたけど,自分が知らないデメリットも大きくて驚いた。丸谷さんの話でもあったように,自分が肯定したいと思ったものでも,それについてよく知り,デメリットの面も見ることが必要だと感じた。

・地球温暖化は悪影響を及ぼしていると良く聞くが,本当はあまりないかもしれないということが衝撃だった。様々な統計を見てみることが大切だと思った。問題の解決には,どうしても利権が絡んでくるから,定量的に情報を読み取ることが大切で,そのときに簡略化していくと分かりやすくなるということが分かった。自分の身の回りにも,環境対策があったので,興味関心を抱くと,もっと深く知ることができるので,これからはもっと色々なことに興味・関心を抱いていきたい。

・今日の授業を通して,自分が情報調べとグラフの分析が苦手だな,と感じました。これから自分の情報処理能力を上げられるように,日々様々なグラフに向き合ってみたいと思います。また,最初に全体の見通しを立ててから情報を探すことで,見つけるべき資料の量や質を決めてから調べたりするなど,工夫をしていきたいです。

・物事は様々なものと繋がっているため,一見関係がなさそうだとしても突き詰めていくと,案外影響し合っているということも少なくない。物事を考えるときには,広い視野を持つことが必要だ。メリット,デメリットだけでなく,そうすることで誰が得をするのか,裏で何が行われているのか,などを調べると良い。

・今日は,気候変動問題について,定量的な視点を中心に,様々な視点から考えることができました。定量的に考えるときの計算方法なども学ぶことが出来たので,これからの探究活動に活かしていきたいです。また,二酸化炭素排出を減らすために,多くのコストがかかってしまうと,経済発展にも悪影響を及ぼしてしまい,技術が衰え,逆に悪い方向にも行ってしまうのではないかと思いました。そのために,日本はどうするべきなのか,自分にできるのは何かを考えたいと思いました。

・私が今まで聞いてきた,思ってきたことは本当にあっていることなのか,不安に思った回だった。実際に自分で調べて,定量化をもとにした情報や,様々な見方から考えた情報を知らなければいけないと思った。今まで漠然と誰かに教えてもらった知識で生活してきたけれど,世の中には色々な事実?情報があって,これからは自分で情報をあさるべきだと思った。