探究通信

1学年 総合的な探究の時間 2年生からのアドバイス

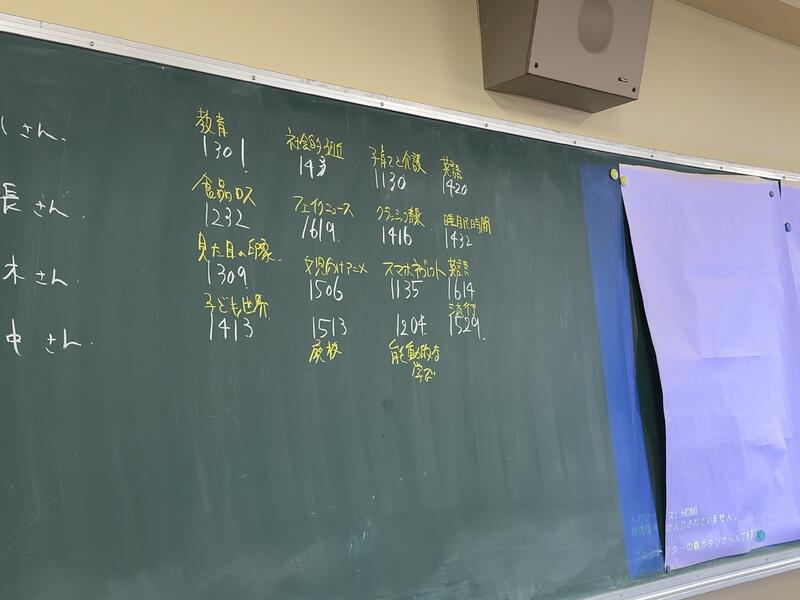

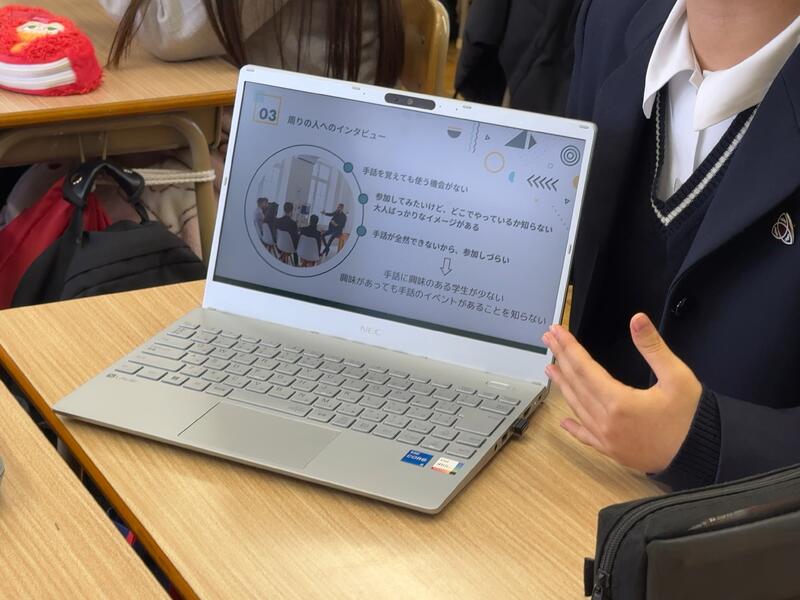

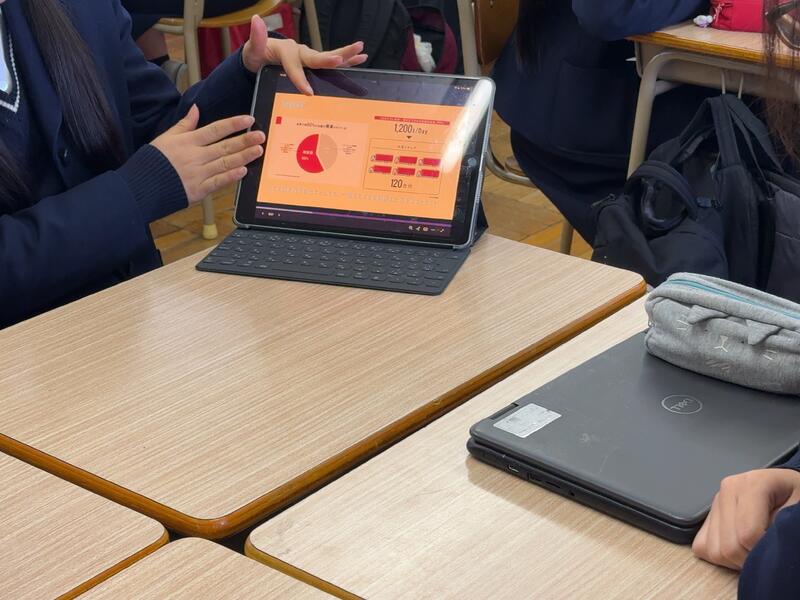

現在、1学年生徒は、3月の探究発表会に向けて、1年間の探究のまとめと発表資料を作成しています。

1月14日(水)の探究の時間は、発展探究を履修している2年生が各ゼミを訪れ、1年生にアドバイスを行いました。

探究活動の進捗状況や問題点などに対して、2年生が丁寧に助言を行う姿が見られました。

1年生は今日のアドバイスを受けて更に調査を進め、3月に向けて探究のまとめを充実させていきます。

1学年 探究型インターンシップ実施

10月8日(水)~10月10日(金)に、「総合的な探究の時間」の学びの一環として、200を超える事業所様にご協力いただき、1学年生徒が探究型インターンシップに取り組みました。

生徒は、各自の探究テーマとそれに関わるMQ(メインクエスチョン)とSQ(サブクエスチョン)を設定した上で、インターンシップに臨みました。

経営者様や社員様へのインタビューや、業務同行、就業体験をさせていただく中で、

それぞれの事業所様における活動ならびに社会課題への取り組みを学ばせていただき、

生徒各自のテーマに沿った探究活動や思索を深めることができました。

ご協力いただいた事業所様には、ご多用の折、生徒の学びの充実に向けてご指導・ご支援をいただきましたこと、心より御礼申し上げます。誠にありがとうございました。

MIRAGE Next 参加報告

8月3日(日)~8月6日(水)に、長崎出島メッセで開催された「MIRAGE Next」に参加してきました。「MIRAGE Next」とは、確かな目的を持つリーダー(=『目的に尖った』人材)の輩出を目的にした、産学官連携による公立高校生向けの共創リーダーシップ合宿です。

北海道から沖縄までの全国各地から、探究活動等に意欲的に取り組んでいる100名近くの生徒、教師が参加しました。さらに、日本の最前線で活躍する企業の方も入り、共創リーダーシップ、自身の探究課題、地域創生、平和等をテーマに徹底的なアウトプットとフィードバック、振り返りを行いました。

初日は、6時台の新幹線、飛行機で移動後、休む間もなく13時30分~20時までワークショップを行いました。

2日目は9時~20時までみっちりとワークショップを行いました。

3日目は8時~11時まで原爆資料館を始めとした平和に関するフィールドワークを行った後、20時までみっちりとワークショップを行いました。

4日目は8時~14時までワークショップを行った後、飛行機、新幹線で21時前に高崎に戻りました。

4日間を通じて、生徒、教師ともに、最小限の休憩、食事の時間(その間もディスカッション)で頭をフル回転させながらワークショップを行いました。

講師陣の質、設定されたワーク内容の質が非常に高いことに加え、参加者の質も非常に高く、リーダーシップを中心とした「非認知能力」を高める最高レベルのプログラムであると感じました。

以下に、参加者の感想を載せます。

【参加者A】

〇プログラムの特徴

たくさんの学校の生徒だけではなく先生、企業の方々などとフラットにお話ができる。ただ、探究について話すだけではなくリーダーシップとはなんなのか、探究を進めていく上で大切な考え方は?など、自分の中でわかっていそうで実はわかっていないことばかり改めて知ることができる。

〇どんな学びがあったか

・失敗と思わなければそれは失敗ではない。自分の行動によって変えられるものだけに焦点を当てる。

・リーダーシップとは周りの人を動かす力ではなくて、周りの人

に内的動機付け(自分からやりたいと思うこと)ができる力であること。

・いろんな分野の知識をインプットして、一つの事柄を軸に「編む」ことは大変なことではない、むしろ楽しいということ。

〇今後の学校生活に生かせる点

・部長として周りを引っ張っていくという意識から、みんなで一緒に考えて互いの考えを納得させるという意識に持っていく。

・自分の探究テーマを軸に、いろいろな事を知った上で組み込んでいきたい。

〇後輩や友達におすすめできる点

・同じ志、熱量を持った人たちが集まるからこその話しやすさ、楽しさ、新たな気づきがあり、誰もが何かしらの成長をすることができる場である点。様々な学校、企業の話を聞けて、新たな仲間作りが可能である点。

【参加者B】

〇プログラムの特徴

班編成が次々と変わり、学年、立場関係なく自由に意見を出し合う対話形式。出身地も様々で、色々な方言が飛び交い、自分にはない視点がぽんぽん出てくる。

〇学び

・「わかること」は「かわること」

・理解は行動によってのみ評価できる。

・「自分の軸を持つ」

・自分を溶かさず選択的に受け入れる。具体と抽象を行き来して共通項を見つける。

・「自分を俯瞰して見る」

・考える→冷却→直す のサイクル

・自分の答えが出た後にそれを疑って見る

・「納得できない仕事はするな」

・なぜやっているのか、意思決定は自分で。

〇今後の学校生活に生かせる点

・リーダーシップとは、それぞれが主役と思える環境をつくること。内発的動機づけをすること。人から言われた「やれ」よりも、自分から湧き出た「やろう」の方がやる気が出る。

・今回学んだ「自分を俯瞰して見る方法」や「自分と意見の違う人を受け入れる方法」、今回初めて知った「自分の強み」を活かしていきたい。

〇後輩や友達におすすめできる点

・名前も学年も知らない初対面の人と安心して仲良く話せる環境。←一見実現不可能に感じるだろうが驚くことに実現していた。県外の生徒、先生、企業とたくさん繋がりが持てる!

各県で探究を熱心にやっている人が集まり、多角的なフィードバックがもらえ、何より探究への「熱」をもらった。

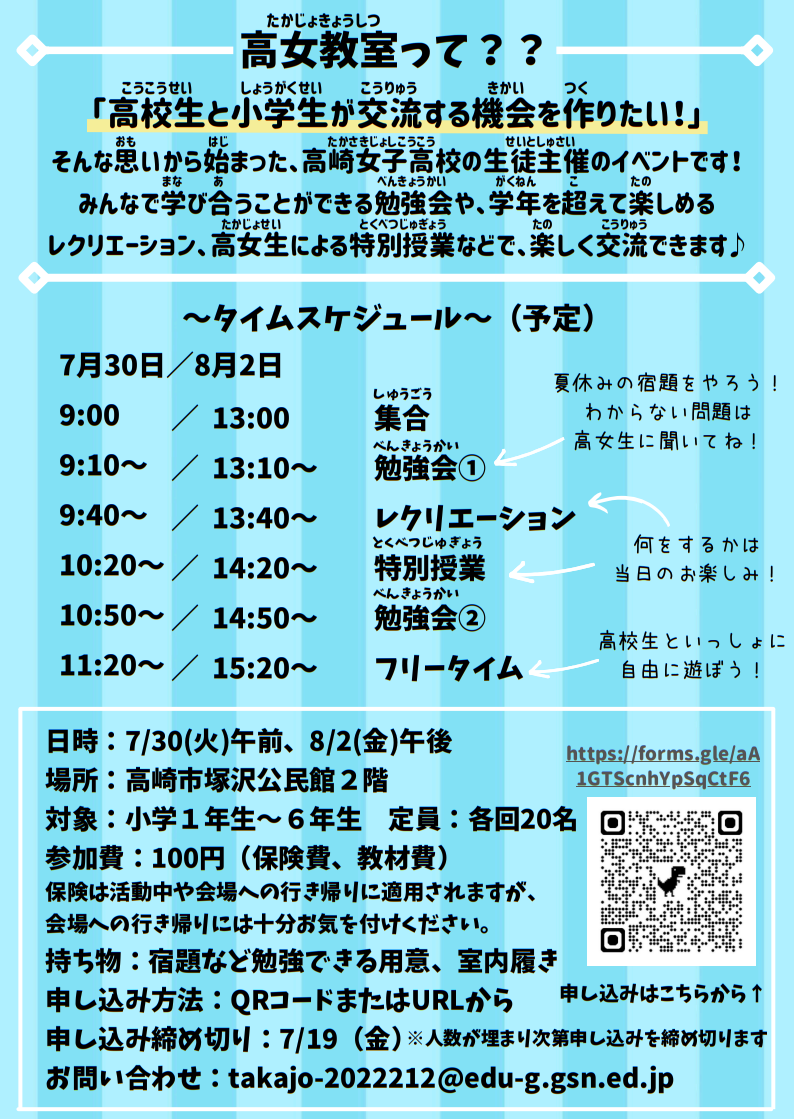

令和7年度 高女教室開催

8月1日(金)、8月4日(月)の2日間に渡り、塚沢公民館を会場として、「高女教室」が開催されました。

こちらは、生徒の探究活動の一環として、令和5年度より始められたものです。創始者の生徒は令和6年度に卒業しましたが、令和7年度は、その先輩の志を引き継いだ後輩たちによって開催されました。

内容は、高女生が小学生へ、勉強を教えたり、一緒に遊んだりすることに加え、高女生それぞれの探究テーマ(埴輪、古墳、クイズ、紙芝居等)に沿った体験学習会も盛り込まれています。

会場は、高女生と小学生の熱気で大いに盛り上がっていました。

高校生探究サミット in 太田市議会 に参加しました。

7月31日(木)に高女生を含めて100人余りが参加した「高校生探究サミット in 太田市議会」が太田市議会で開催されました。

午前はアイスブレイクの後に、高女、市立太田、群馬国際アカデミー、前女の生徒による実践事例発表が行われました。

午後は探究の課題や解決策をともに考えるグループワークの後に、「事例共有者」30名余りによる自由移動形式の「探究なんでも意見交換会」が実施されました。「事例共有者」は、自身の探究活動の取組みや悩み,相談事等の話題を提供し、参加者からフィードバックやアドバイスを貰うことで、様々なヒントを得ていました。

高女からは、2年生は「事例共有者」として参加し、1年生は様々な学校の先輩方の事例をたくさん吸収していく「質問者」として参加しました。

当日は太田市長、市議会議員の方に挨拶やフィードバックを頂くなど、多様な視点からの学びを得たようです。

次回の探究サミットは、12月末に高崎で実施される予定です。

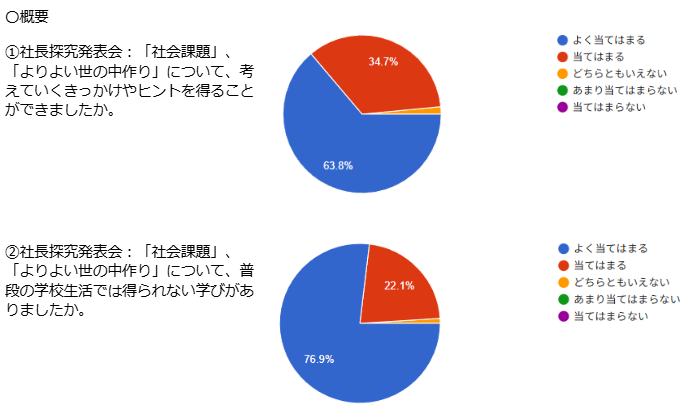

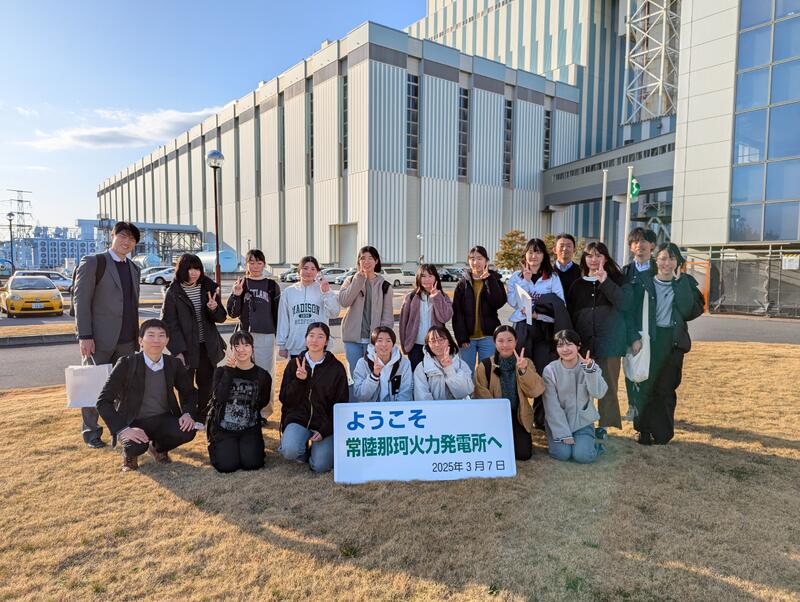

社長探究発表会、インターンシップ1日体験の振り返りまとめ

5月7日(水)に実施した社長探究発表会、6月10日(火)に実施したインターンシップ1日体験の振り返りを共有させていただきます。

※関連記事はこちら ⇒ 社長探究発表会 インターンシップ1日体験

今回の社長探究発表会、インターンシップ1日体験、および体験発表会を通して、生徒は多岐にわたる重要な学びと気づきを得ることができました。以下にその要点をまとめます。

1. 企業と社会課題への取り組みの理解

生徒は企業が単なる利益追求だけでなく、より良い社会の実現と社会課題の解決に深く関わっていることを学びました。

・社会課題への意識と活動: どの企業も顧客や地域を第一に考え、地域活性化や社会課題の解決に積極的に取り組んでいることが分かりました。例えば、群馬県の企業が地域とどのように関わっているかを深く知ることができました。

・課題の多様性と解決策: 環境問題(カーボンニュートラル、高断熱化、廃材再利用、省エネ、汚水処理など)、少子高齢化・過疎化、働き方(過重労働、人手不足、男女格差の解消、福利厚生)、地域社会(空き家問題、まちづくり、地域との連携、子供の非認知能力低下、不登校)、物流業界の課題 など、多種多様な社会課題が存在し、企業がそれぞれの専門性や視点を活かして様々な対策や工夫を凝らしていることが理解できました。

・協力と連携の重要性: 企業が単独で課題を解決するのではなく、他の企業や人々、地域と協力することの重要性を認識し、実際に連携して活動していることが分かりました。

2. 多様な働き方と職業理解の深化

生徒は、社会における職業の多様性と、働くことの意義について深い洞察を得ました。

・職業の多様性と役割: 世の中には数多くの職業があり、それぞれに役割と課題があることを知り、社会が成り立っているのはそれぞれの職業が役割を分担しているからだと学びました。

・働くことの意義とやりがい: 「仕事」は誰かや何かの役に立つためにあるものであり, 社員一人ひとりが責任を持って行動し、誰かのためを思って行動することが仕事のモチベーションになることを実感しました。働くことの大変さややりがいについても深く知ることができました。

・企業の経営と理念: 企業が掲げる経営理念や社是を深く理解し, 会社を運営することの難しさや、時代に合わせて常に変化し挑戦していく姿勢を知ることができました。

・性別や年齢に関わらない働き方: 工業系の仕事に対する固定概念が変わり、「女性が多い」という意外な点や、性別に関わらず働きやすい環境づくりの重要性を学びました。

3. 学びの機会とその価値の認識

今回の体験は生徒にとって実践的で多角的な学びの機会となりました。

・実践的な学習: 学校生活やインターネットで調べるだけでは見えてこない課題や、実際の会社の様子、取り組みを現場で見学したり体験したりすることで、より詳しく、具体的に学ぶことができました。特に、社長や現場で働く方々の生の声を聞くことで、ホームページだけでは分からない詳しいことや社長の思いを知ることができました。

・多様な視点の獲得: 今まで持っていた固定概念や偏見が変わり、様々な業種の人と話すことで自分では気づかなかった社会課題や考え方、新しい視点や価値観を得ることができました。

・振り返りと共有: 体験発表会では、自分の体験を伝えるだけでなく、他の企業に行った人たちの話を聞くことで、学びを深め、新たな情報を得ることができました。

4. 自身の成長と将来への示唆

生徒は、自己の成長を実感し、将来のキャリアについて考える貴重なきっかけを得ました。

・コミュニケーションの重要性: 業種に関わらず、多くの会社がコミュニケーションを大切にしていること、仕事において人との関係づくりが最も大切であることを実感しました。

・将来への示唆: 自身の将来の進路やキャリアについて深く考えるきっかけとなり、自分の興味のある分野だけでなく、これまで関心が薄かった分野にも選択肢が広がりました。

・主体的な学びの姿勢: ぼーっと生きるのではなく、身の回りの問題から社会課題を考え、解決に向けて挑戦し、経験を重ねることの重要性を学びました。また、受け身ではなく、自ら積極的に目標に向けて取り組む姿勢が大切だと感じました。

これらの学びは、今後の探究活動や社会に出たときに大いに役立つ貴重な経験となりました。

以上より、自分と社会をより良くしようと願う意志や原動力(エージェンシー)を育むものとして、大変有効であることが分かります。今後は10月上旬に行われる探究型インターンシップに繋げていきたいと思います。

≪参考≫群馬県が目指す学習者像 ※群馬県教育ビジョン(第4期群馬県教育振興基本計画)

・学習者像(1) 自らが主語となる学びをつくり、深めていく

・学習者像(2) 社会課題を自分事化して、行動に移す

・学習者像(3) 多様性を尊重し、互いに認め合う

・学習者像(4) 対話と交流により、信頼関係を築いていく

・学習者像(5) 生涯にわたり学び続ける喜びを実感し、共有していく

コンテスト説明会実施

7月9日(水)に発展探究履修生徒80名余りを対象として、コンテスト説明会を実施しました。

説明会実施に当たり、全国規模で探究のコンテストを実施しているCURIO SCHOOLの担当者の方に来ていただきました。内容は全国トップレベルの事例紹介、探究活動を充実させるためのポイント、問いの立て方ワークなど、単なる説明会の枠を超えたものになり、高女生の探究活動を深めるにあたり大変参考になるものでした。

高女生の皆さんには、今後様々なコンテストへの応募を通じて、外部からのフィードバックを得て、探究内容を深めていって欲しいと思います。

探究型インターンシップの受け入れについて

本校では、総合的な探究の時間において個人の興味・関心をもとに社会課題を発見し、解決策を見出し、よりよい社会を創ることを目指す探究活動を進めております。

その一環として、1年生全員を対象とした探究型インターンシップを 10 月 8 日~10 日の3日間の予定で実施いたします。生徒が事業所へ訪問し、就業体験を通しながら自身の探究活動を発展させることを目的としております。インターンシップの受入先は、探究テーマと関連付けながら生徒自らご依頼のアポイントメントを取らせていただきます。

突然のご連絡をさせていただく場合がございますが、ご容赦いただきますようお願い申し上げます。

参考記事

1学年 社長探究発表会

5月7日(水)、1学年・総合的な探究の時間に、「社長探究発表会」が行われました。

実社会で活躍する経営者の皆様の視点や考え方に触れ自分の職業観や将来への視野を広げることを目的に、我が校初の試みとして開催されました。

県内外24社の企業様にご協力いただき、生徒は1回20分、5社の発表を聴講しました。経営上の工夫や困難の乗り越え方、社会との関わり方などをお話しいただき、質疑応答も活発に交わされていました。

今後の探究活動と進路選択の視野を広げることができた充実の2時間でした。企業の皆様、ご協力まことにありがとうございました。

新入生 思惟の時間(総合的な探究の時間)が始まりました。

4月16日(水)、新入生に向けて、思惟の時間(総合的な探究の時間)のオリエンテーションが行われました。

「3年間の探究学習の方向性」「なぜ探究が必要なのか」の目線合わせを行い、3年間のイメージを共有できる時間となります。

特に今年度より、1学年は総合的な探究の時間を2単位へと教育課程を変更し、「探究学習」と「探究型インターンシップ」を掛け合わせた、自身のキャリア形成と連動した探究活動を進めていきます。

また、後半の1時間では、発展探究(増単)を履修する2年生による探究紹介の時間を設けました。

各ブースに足を運び、先輩の探究を知ることで、本校での探究学習のイメージをより鮮明にすることができました。

|

|

|

|

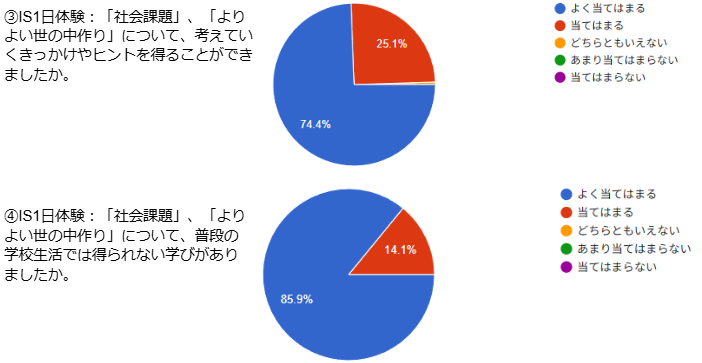

第2回DX 探究ツアー実施

DXハイスクール事業の一環として、3月7日(金)に発展探究受講生徒希望者向けにDX探究ツアーを実施いたしました。視察先は、私たちの生活や日本の産業を支える根幹ともいえる製鉄所と発電所です。具体的には、どちらも世界最先端の技術を誇る施設である日本製鉄東日本製鉄所鹿島地区、常陸那珂火力発電所に伺いました。これからの日本を担う若者たちにとって大変有意義な視察研修となったようです。

以下に生徒たちの振り返りを掲載させていただきます。

〇日本製鉄東日本製鉄所鹿島地区の振り返り

- 私たちの生活で必要不可欠な鉄がどのようにつくられているのか知ることが出来てとても良かった。敷地内に病院があったり、地域との繋がりがあったり、福祉にも貢献するなど活動の幅がとても広くてすごいと思った。

- 建物の5階まで階段で上がるのはゲームのダンジョン攻略のようでとてもワクワクしました。建物内に入ると、熱気と燃えたような臭いに少し驚きました。鉄の元を大きな鍋のような巨大装置に入れ、ぐつぐつと煮込んでいたが、その大きな鍋が180度回転する様子はハウルの城が動くようでとても興奮しました。階段を降りるにつれ、スラブに近づきましたが熱すぎて燃えるかとも思いました。鉄は生活に必要不可欠で、今後も作られ続けるだろうけど、採掘から薄板などの製品になるまでどのくらいの温室効果ガスが出るのか気になった。

- 工場に行く前は製鉄のことを知る機会がなくて少し古臭そうな印象だったけれど、実際に鉄が作られるまでの過程の一部を間近で見学したり説明を聞いていくうちに、福利厚生が整っていたり、コンピューターを使っていたり、環境にとても気を使っていたりという新たな発見をすることができました。もし見学に行かなければ私のなかの製鉄のイメージが変わらずに偏見を持ち続けていたと思うので、日本製鉄鹿島に行けたことはとても貴重で大切な経験になりました。鉄を作る時の熱い熱を肌で感じたり、安全に気を付けながら熱心に働いている職員の方々を見たことで今まで以上に製鉄所で働く人に対して感謝の気持ちや尊敬の気持ちをもって生活したいです。

- 夜間も預けることが可能な保育園や、ハーブ園、消防車、救急車などの工場の従業員が働きやすいような環境づくりの工夫をたくさんしていてすごいと思いました。また、従業員同士の「ご安全に!」という挨拶も深い意味があって、それぞれ役割がちがっても同じ場所で働く仲間であるという意識が大切なんだと改めて感じました。

- 鹿島地区の中はひとつの小さな町のようになっていてとても驚きました。鉄を作る手順を細かく知ったり、あんなに間近で鉄を作る場面を見たり、初めてのことでとても楽しかったです。熱々の鉄のスケールには驚かされました。何を取っても規模が大きく、鉄は日本の一大産業だと思いました。鹿島では薄板が主要な輸出品であり、ミリ単位の厚さに調整できることは世界でも貴重な技術なのだと分かりました。実際に外国の大きな輸送の船を見て世界と繋がっているのを目の当たりにして、とても印象の残りました。今回のツアーがなかったら製鉄所も火力発電所も一生見学することが無かったように思うので、自分の生活する周りでどんなことが行われているのか、視野を広げることができて、とても良い機会になりました。

- 鹿島の工場が埋め立てではなく陸地に建っていることに驚きました。スラブが目の前に流れてくると、視覚だけでなく、熱気の来る方向でスラブの位置がわかるくらい、大きな存在感を感じました。小学生のときに工業団地の工場で見た、溶けた金属とは規模も熱さも違いました。工場の外は煙突からでる水蒸気が飛んできて、本当に水なんだと感じました。高炉の中から出てくる鉄を見ることができて、うれしかったです。巻き取られた鉄を運搬する車はゆっくり走って、追い越しもできないのは厳重さがありました。工場の中に消防車が常駐しているのは初めて見ました。使った水を再利用していて、取り除いた不純物まで再利用できるのは驚きでした。とても楽しかったです。ありがとうございます。

- 私たちの身の回りにある鉄が、どのような過程を経て製品となっているのか知ることができ、とても興味深かった。鉄の熱さを肌で感じられた。

- 鉄の熱さをあそこまで感じることが出来て迫力があった。想像以上に水を使っていて製鉄の水の必要性を感じた。匂いが炎の匂い、花火の匂いに近い匂い、重い匂いがした。ミリ単位で薄くできる日本の鉄の技術は凄いしこの技術を他国に盗まれる損害はでかいと思った。11人でやっていると知って効率的にまわっていると思った。緊急時があった時は鉄を切るところの壁も薄めだったし5階にあって少し怖かった。

- 日本の鉄のほとんどを生産し、あらゆる企業に貢献しているのが凄いと思った。また、地形を活かした高い生産能力や、地域貢献、製鉄に使う材料のほとんどを再利用することで環境に配慮したりと様々な観点から物事を考えていて衝撃を受けた。

- 今回は、探求ツアーということで東日本製鉄所鹿島地区の工場見学という貴重な経験をさせていただき、ありがとうございました。最初に調べた時、広さが約1000万㎡で東京ドームおよそ220個分ということで、例えが途方もない数すぎて想像できなかったのですが、実際に見てみて、敷地内にも道路があり信号があり、また様々な仕様の車が走っていて、1つの街だなと思いました。効率のよい作業のための動線に無駄がなく、また水98%の再利用や、ガスも様々な種類の管にわけて再利用するなどの環境問題にも対応していて、工場の印象が大きく変わりました。とっても楽しかったです。ありがとうございました。

- 普段の生活ではなかなか行く機会のない場所で見学をさせていただきありがとうございました。鉄製品が出来上がるまで多くの方々、資源、施設が関わっていることを身を以て実感することができました。

- これまでの工場見学とは多くの点で異なっており、素直に来てよかったと思った。これは褒め言葉だが、バスから見る景色はまるでアニメ・ドラマなどのフィクション世界のように私には見えた。また、外から見るだけでも工場の複雑さが感じられ、これを人間が作ったのかと驚いた。鉄に触れることはこれまでにあまりなかったので、身近でないことも多く新しい学びが沢山あった。

- 製鉄についてはあまり詳しくなかったので、どのように鉄を加工しているのかなどとても興味深く学ぶことができました。一概に鉄を加工と言っても様々な過程があり一つ一つの重要な作業に多くの人が携わっていることを改めて痛感しました。

〇常陸那珂火力発電所の振り返り

- 火力発電は環境に悪いという認識があったが、再利用したり、クリーン化して排出するなど、出来る限りのことは全てやっていてとても感動した。火力発電所の煙突からでる排出物は目に見えないと聞いてとても驚いた。

- 発電時に出る有害物質を完全に除去し、火力発電所なのに煙突から煙が出ないのはとても驚きました。説明のなかにあった、アンモニアや水素発電に転換していくことで本当に温暖化対策になるのか知りたいと思いました。もしそれらを作ったり、輸送するときに大量のエネルギーが必要ならあまり意味がないのではないかと思ったからです。

- 最初に「最新の火力発電所で石炭を使っている」と聞いたときは、石炭と最新という言葉が結びつかず、どういうこと?と思ったり、海が近くになく火力発電所のこともよく知らなかったけれど、パンフレットやスライドでの話で図があってわかりやすかったので、その後の構内見学で設備を見たときに「ここでこんなことをやっているんだ」と考えながら見学できました。関東圏だけでイタリアよりも多くの電力を使っていると教えてもらったので、その原因は何なのか自分で考えてみたいなと思いました。最後の質疑応答の話で仕事の速さと社員の働き方のバランスが大事だと聞いて、自分が働くときにすごく大切なことだなと思いました。

- 石炭火力発電は結局火力発電であることに変わりはないのだから、環境にあまり良くないのではと思っていたけれど、アンモニアや水素を利用したCO2排出ゼロに向けた対策をしていてすごいと思いました。積み上げられたたくさんの石炭や船から陸揚げをするクレーンなど、普段見ることのできないものをたくさん見ることができて楽しかったです。

- ひたちなか火力発電所では、よりクリーンな発電をするための努力をたくさんされていて、近隣のことや未来のことに向き合っているところが感動しました。実際に煙突からは煙があまり見えなくて、抱いていた火力発電のイメージとは違い、進化に驚きました。日本には資源が無いため、輸入する限りある資源を有効に活用することが大事だと思いました。火力発電は再生可能エネルギーではないけれど、需要を満たすために火力発電は必要ということが難しいと思いました。そのような中でも、少しでも高効率で生産する工夫がたくさんされているので、そうやって考えて大切に作られた電気を無駄遣いしないようにしたいです。また、日本は電気を使いすぎているということを、もっと社会で問題にするべきだとも感じました。発電所の方々のおかげで毎日不自由なく電気が使えていることに感謝したいです。

- 石炭を細かく砕くことで、効率的に燃やすことができる。石炭は蒸気機関車で使う燃料というイメージが強かったので、最新の発電にも使われていることに驚きました。同じ蒸気でタービンを何回も回していることを初めて知りました。きれいな排気ガスを出すための、脱硝や脱硫という言葉は、最近の生物の授業で聞いたので、ちゃんと覚えてくればよかったと思いました。東日本大震災で液状化してしまった。とても楽しかったです。ありがとうございます。

- 中央制御室でたった11人で操作していることがすごいと思った。普段、私たちが電気が使えることは当たり前だと思っていたが、その裏に企業の努力と働いてくれている人たちがいるということに感謝したいと思った。

- 行く前は製鉄所と同じような物だと思っていたけれど、実際は全く違く現場に行く必要性を感じた。施設は無駄なものがなく、タービンがあるところは点検に使うため、広く場所がとられていて製鉄所よりも設備が徹底されているような感じがした。発電するだけではなく、東京にある本部では太陽光発電の量などと調節していて、私たちの生活に莫大な影響を与える会社だと思った。

- 今ではあまり聞くことのなかった石炭での火力発電だったが、その発電力はものすごく、茨城県の半分を賄っていると知りとても驚いた。また、火力発電は環境に悪いとずっと思っていたけれど、今では排気ガスが排出されない高い技術力が備わっていたことに驚いた。

- 今回は、探求ツアーということで常陸那珂火力発電所見学という貴重な経験をさせていただき、ありがとうございました。石炭火力発電と最先端という言葉は、私にとって矛盾のように感じていたのですが、実際に見てみて、その真実を知ることが出来ました。1番驚いたことは、全ての建物がとても綺麗で、特に見学した1号機の中は私の発電所イメージからは遠く離れていて、最先端という言葉に納得しました。石炭火力という言葉のイメージで環境破壊のような印象がどうしてもありましたが、その中で働く人達こそ日々環境問題と戦いながらよりクリーンを目指して日本のために発電していることを改めて実感することが出来ました。ありがとうございました。

- 普段何気なく使っている電力ですが、数々の働きがあってこそ供給できているものであることを改めて感じることができ、同時に大切に使っていこうという考えがより一層強まりました。

- 火力発電は今後廃止されていくのだろうと漠然と思っていたが、「これからは地球環境に負担のない火力発電を増やす」と聞いて少し驚いた。また、環境に良い火力発電のために多くの努力がなされていることを知り、逆にこれほどの努力をしないといけないのかと、「環境に良い火力発電」の実現の難しさを感じた。火力発電に関する、基礎知識から発展した内容まで分かりやすく説明していただいたため、あまり詳しくない私でも理解することができた。

- 火力発電という言葉はよく耳にしていましたが、実際に目で見てみると全く知らなかったことが多く今までの知識とリンクさせることで今まで疑問だったことがイメージしやすくなりました。

発展探究履修者向け 卒業生メンターによる探究フィードバック会

3月5日(水)は、6時間目の探究経過報告会のあとに続き、7限の発展探究の授業では卒業生メンターによる探究フィードバックが行われました。

本日と19日(水)の2回に分けて実施され、本日は4名の卒業生が参加してくれました。

1名のメンターにつき4人の生徒でグループを組み、それぞれが自身の探究を説明しながら、フィードバックをもらいます。

現在進行形で研究に向かう大学生からの具体的なアドバイスをもとに、自身の探究を深める機会となりました。

|

|

|

1年生探究経過報告会②

3月5日(水)6限に「1年生探究経過報告会②」が行われました。

本校では1年生から自身の興味・関心に基づいたテーマを設定し、探究活動を進めています。

そのため最終発表ではなく経過報告会として、現時点での探究活動を発表しフィードバックを受けます。

1年生は、

① 研究テーマ(問い)

② 研究テーマ設定理由

③ 現状の課題とありたい姿

④ 今後の展望・予定(FW先)

⑤ 行き詰っていること

などを2年生に向けて発表をしました。

2年生は、今後の探究活動を充実させるために

・準備しておいたほうがよいこと

・1年生の発表内容にそったFW先のアイデア

などを視点からフィードバックしてくれました。

今後は、同級生や先輩からのフィードバックを通して、2年生での探究活動の方向性や計画の妥当性を再度検討し、春休みのFWをはじめ、2年生での探究活動に向けた計画を立てていきます。

|

|

|

|

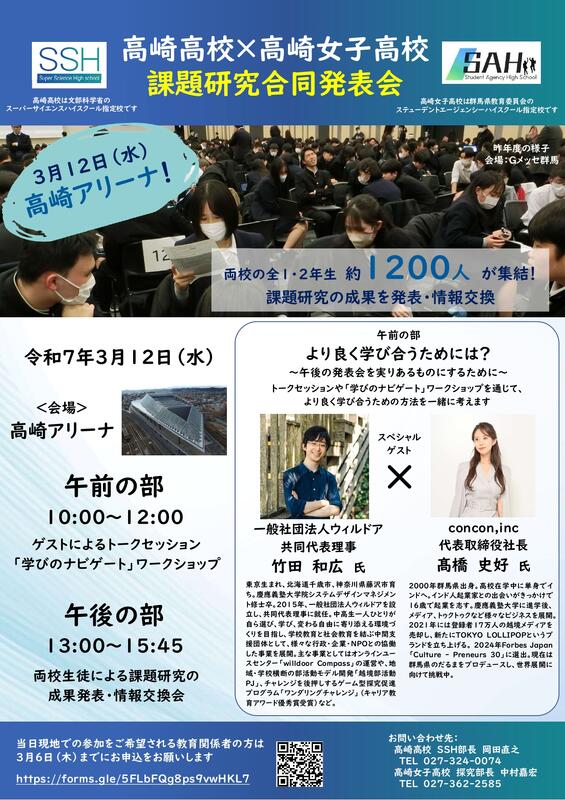

【開催予告】高高×高女 課題研究合同発表会

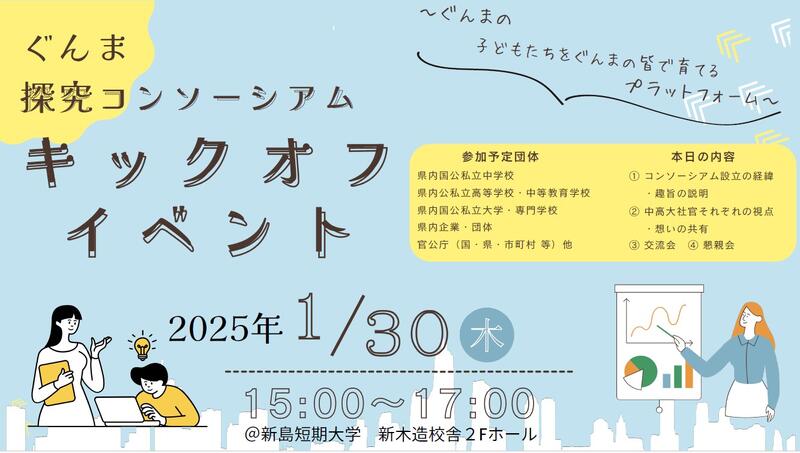

ぐんま探究コンソーシアム キックオフイベントを開催しました。

令和7年1月30日(木)に、新島学園短期大学フォレストホールにて「ぐんま探究コンソーシアム」キックオフイベントが開催されました。

高校・大学・企業・官公庁関係者など90名ほどの方々にお集まりいただき、「ぐんまの子どもたちをぐんまの皆で育てるための想い」について意見交換を行いました。

キックオフイベントでは、最初に、このコンソーシアムの設立経緯・趣旨説明を行った後、

1.高校関係者、2.大学関係者から一言ずつお話をいただきました。

休憩を挟んで、

3.企業・団体関係者、4.官公庁関係者からのご発言、5.グループ討議(30分)、

6.まとめとして文部科学省の石田恵実子参事官補佐様から総括をいただきました。

今後は、皆様からいただいたアンケートなどをもとに、定期的に「人材育成ビジョン協議会」を開催し、今後の方向性や具体的取組を検討し、ご提案できればと考えています。

高校・大学関係者だけでなく、中学校や短大・専門学校関係者、企業・団体、官公庁の皆さまと広く連携を図りながら、また、専門高校や特別支援学校の関係者も交えて、ぐんまの子どもたちをぐんまの皆で育てるプラットフォームができれば幸いです。

キックオフイベントでは、それぞれのお立場から想いを共有していただきました。

ご協力いただいた皆様、大変ありがとうございました。

|

新島学園短期大学 新木造校舎フォレストフォール にて |

司会:杉崎由里様 (株)エスティビー 群馬中小企業家同友会 |

挨拶:丸橋覚 高崎女子高校校長 |

田口哲男様 元桐生高校校長 共愛学園前橋国際大学短期大学部教授 |

|

飯塚秀彦様 元県立高校教諭 元文科省調査官 長野大学准教授 |

板橋英之様 群馬大学副学長・教授 |

岩田雅明様 新島学園短期大学学長 |

奥山龍一様 共愛学園前橋国際大学教授 |

|

中村建介様 前橋工科大学教授 |

前田拓生様 高崎商科大学教授 |

栗原幸正様 高崎健康福祉大学 |

倉林正教諭 太田市立太田高等学校 |

|

篠原真美子教諭 県立伊勢崎清明高等学校 |

齋藤真希教諭 県立伊勢崎清明高等学校 |

富田優希教諭 県立伊勢崎清明高等学校 |

本田博己様 群馬経済同友会 群馬ヤクルト販売(株) |

|

提箸康裕様 群馬中小企業家同友会 マルシン産業(株) |

髙橋徹様 上毛新聞社 |

大塚康史様 西部教育事務所 |

佐藤則行様 西部教育事務所 |

|

石田恵実子様 文部科学省参事官補佐 |

高女生も司会として

|

上毛新聞でも、キックオフイベントの様子を記事として取り上げていただきました。(R7.1.31)

<当日の設立経緯・趣旨説明等の資料>

| 「ぐんま探究コンソーシアム」キックオフイベント資料.pdf |

卒業生メンター助言会実施

9月4日(水)に2年生の発展探究受講者に対して、卒業生メンターによる助言会が実施されました。

生徒は自信の探究活動の経緯を説明し、メンターからの助言を共有するすることで、今後の探究活動を進めるための多くの気づきを得ることができました。

卒業生メンターの皆様、お忙しい中お越しいただき大変ありがとうございいました。

当日参加した生徒、メンターの感想を載せておきます。

生徒の感想(抜粋)

・大学生の先輩方とお話をすることで、自分にはない意見をいただけました。また、大学生活の話を聞いて、勉強や探究活動のモチベーションが上がり、身の締まる思いでした。

・今後どんな調査をしようか困っていたが、先輩のお話を伺ってこれから何をすべきか道筋を立てられた。

・自分や自分の周りの友達からは得られない意見を立場の違う大学生から聞くことが出来てとても参考になった。

先輩へのメッセージ(抜粋)

・具体的で的確なアドバイスがとても参考になりました。大学の話も聞けてモチベーションになりました。

・今日はありがとうございました!今後の見通しを立てることができて、とてもためになる会でした。これからも探求頑張っていこうと思いました!

・今回の助言会では様々なアイデアをくださりありがとうございました。探求の目指す方向がより狭められ、向かいたい方向をわかることができたと思います。また、大学生活や探究活動を深めていく重要性を知ることができ、探究活動のモチベーションを上げることにも繋がりました。ありがとうございました

メンターの感想

・在校生同士で意見を交換したり、高女卒業生の先輩に話を聞いてもらったりする機会は、より良い探求活動をする上で有意義だと思いました。

・大学の楽しさをたくさん伝えられたと思うので勉強や探求のモチベーションになってもらえたら嬉しいです!

・皆さんの研究を聞いて、しっかり考えられてるなと思ったし自分の学んでいる内容に共通していてる研究もあってとても興味深かったです。専門的な助言はあまりできませんでしたが、みなさんのこれからの研究がより良いものになってほしいと思います。またぜひ参加したいです。

後輩へのメッセージ

・高女での総合的な学びが大学に行っても役立つ場面がたくさんあると思います。高校生活を送っていく上で様々なことに興味を持って積極的に学びを深めていってほしいと思います。高女での貴重な生活をぜひ楽しんでください!

・これからも、興味を持ったことに積極的に取り組んで欲しいです。勉強や探求活動での成功や失敗は今後の生活の糧となります。楽しく有意義な高校生活を送ってください。応援しています。

・探求活動の中での経験は大学入試だけじゃなくて、この先もずっと役に立つと思うので、頑張ってください!

DX探究ツアー実施

8月7日(水)に「第1回DX探究ツアー」を希望者向けに実施しました。

午前にサンタフェガーデンヒルズ,午後に東京広域臨海防災公園を訪れました。サンタフェガーデンヒルズは内閣総理大臣や閣僚も視察するDX技術を用いた最先端の介護福祉施設であり,施設見学,介護ロボットの実践を行いました。防災公園は,災害発生時には首都圏広域の現地対策本部として機能する場所であり,「地震発生後 72時間の生存力をつける,体験学習ツアー」に参加しました。

以下に生徒の振り返りを抜粋して掲載します。

〇サンタフェガーデンヒルズ

- 事前にネットで、善光会さんがどんなことをおこなっていらっしゃるのかを学んできたつもりでいたが、実際に見てみることで、機械の使用の様子や職員の方々の負担軽減がよりわかりやかった。実際に視察に行くことの大切さを知った。どの職員の方々も意識していらっしゃったことは、何でも自分がやってあげるのではなく、相手がやってほしいことをやる、という、相手のニーズに答えることであった。やはり介護と聞くと、生活の全てをやってあげなければいけないというイメージがあったが、介護において大事なことは、相手のニーズの満たし、生活をより良くすることだと学んだ。なにか介護関係でボランティア等があれば、ぜひやってみたいなと思った。

- 介護士とはお客さんのニーズに応えることが大事な仕事だと知った。様々なケアをやりながらコミュニケーションも大切にする、忙しいだろうけどやりがいのある仕事なんだなと思った。最先端の技術をたくさん見てとても格好いいと思ったし、憧れをもった。今回の見学を通して介護士のイメージががらっと変わり興味が湧いたので参加できて本当に良かった。

- 介護施設はただ単に介護が必要な人のお手伝いをするところだと思っていたけれど、ニーズを考えて相手に接しているというお話を聞いて、大切な本質に触れられた感じがした。仕事として人が提供する何かが、提供する相手の状態や希望を分析した結果であるべきだということが、どんな職種においても共通することなのではないかと気がつけた。

- なんでもかんでも手伝ってあげようとするのではなく、利用者の「こうしたい」という意思を尊重して「できる」ことを「できない」に変えないようにニーズに合った介護をすることが大切だということがわかった。また、介護する人が辛かったら介護される人も辛いという言葉が印象に残った。機械を効率良く使うことで介護をする人にも、介護をされる人にとってもメリットがあるということがわかった。高齢だからといってなにかが変わるわけでもないし同じ人間なのだから自分がされて嫌なことをしないように介護しているのだなと思った。高齢だから、障害者だからといって差別的な扱いをしたり何でもかんでも介護をするのは良くないことなんだなと思った。

〇防災公園

- 避難のときに大切なことについて詳しくなかったけれど、細かくこうした方が良いと説明書きがあったので、とても勉強になりました。今日学んだことを万が一の時に生かせるように、時間がある時にもう一度確認したり、簡易トイレや保存食品を使ってみたいです。実際に被災された方の話もあったので、参考になりました。

- 首都圏での緊急災害時に本部が防災公園に移ることを知れた。オペレーションルームはシン・ゴジラの撮影地と知られていると聞いた時驚いたが、広くて迫力があり、さすが緊急時に日本を担う場所だなと感じた。防災に関する知識もたくさん展示施設で学べた。防災が起きて72時間が1番重要なので怖がらず今回学んだことを活かせるようにしたい。

- 今、災害が起きてもおかしくない状況なので、直ちに災害に備えるべきだと改めて思いました。過去の大地震の学びを活かして、今後の大地震に備える体制を日本全体で整えるべきだと思いました。防災公園は年齢層関係なく、進んで学べるところでとても良い場所だと思いました。クイズをやっていくうちに、知らないことがたくさん出て来て、まだまだ知らないことばかりで未熟だと実感しました。避難してからの生活をどう生きるかも大事で、避難場所での生活も想像して備える必要があると思いました。また、大災害が怒った時にどのように避難し、どこで家族と待ち合わせるのかなど、家族で真剣に話し合う機会を設けたいと思いました。進んで防災について学べました。

- 防災公園では災害ご実際に起こったらどのようになってしまうのかを一部分ではあったけど、実感できて良かった。家具を固定した部屋と固定していない部屋の比較が印象に残った。一部分ではあったけど、実感できて良かった。さらに、自身への備えや、地震がおきたら実際にどうすべきかをパネルや展示で見ることができ、対策ができると思った。

高校生探究サミットIN高女 開催

7月29日(月)に「高校生探究サミットIN高女」を開催しました。

14校から110名が集まり,探究活動の意見交換・情報交換を行いました。

目的は,次の3点になります。

・探究活動に意欲的に取り組む生徒どうしが学校の枠を超えて、よりよい社会を形成していくための繋がりを生む機会とする。

・他校の生徒が実施している探究活動を学び、意見交換を行うことで、自身の探究活動の視野を広げる。

・他校、他地域の生徒たちと交流を図ることで、探究できるフィールドを広げる。

今後も生徒主体の運営体制のもとに継続的に実施し,回を重ねるごとに,参加者の学びの質をより一層高めて参りたいと思いますので,今後ともよろしくお願いいたします。

参加者の声抜粋

〇高校生探究サミットに参加して、どのような学びや気付きなどがありましたか。

- 質問をされたことで自分の探究の穴を発見し、改善策まで練ることが出来た。サミットで意見の交換をしていなかったら気づけなかったと思うので良かった。

- 何個か質問され、「調べたことがなかった」というものが多くあり、様々な課題に気づくことができた。また、人によって様々な探求の進め方があり、調査の方法について学ぶことができた。

- 世の中には多様な方向に視野を向ける人がいて、分野は違うけれども、だからこそ素朴な身を賭していた疑問を見つけることができるのだと分かった。故に、課題解決のためには多様な知識を研究や人から得ていく必要があるなと思った。

- 自分が気づくことのできなかったことの中にも、興味を惹かれる面白い話がたくさんあったし、意外なことから自分の興味関心に繋げることができるのだとわかった。

- 違う探求をしているからこその新しい視点を貰う機会が多く、とても刺激的でした。特に、皆が自分の意思で参加しているため意欲的に意見交換が行えたため、1時間とは思えないほどの様々な視点での学びが得られたと思います。

- 自分の探究テーマについて一切知らない相手に説明し、意見をもらうことがとても大変だとわかりました。説明の中で、必要な情報の取捨選択や相手の理解を促進する図や表があることがより良い意見の交換になると気づけました。

〇高校生探究サミットに参加しての感想や要望などを自由に記述してください。

- 私は探究活動があまり進んでいなかったけれど、いろんな先輩方に話を聞いてすごく有意義な時間を過ごすことができたのかなと思いました。学年を超えた交流の機会は全然ないのでそれもいい経験になりました。あと、探求に対して更に興味を持ったり、同じような探求のテーマをしている人を参考にしたりもできました。

- 高女生だけの意見では成り立たなかったことも今回のサミットを通じて様々な学校の人や学年の違いを超えて交流ができ、解決ができたので内容がとても濃かったです。

- 3年生になってから、他の生徒と探究活動について発表し合う機会がほぼ無かったのでとてもいい経験になりました。学校ごとに探求の内容や進め方にも特徴があり、聞いていて沢山の発見がありました。

- 様々なテーマの人がいるから、面白いテーマやユニークな探究に出会えたり、自分では気付かなかった地域の問題点や悪いところについて知ることが出来てとても良い経験になった。また、自分と似たテーマの人の発表から良いところを盗めたり出来て勉強になった。

- 1人6分だと少し少なく感じることが多かった。高校内だとやっぱりできることが限られてしまうので、繋がりを生むことが出来るのは凄くいいと思った。

- 普段の学校生活や友達との会話の中では話すことのない話題(宇宙、哲学的なもの、心理など)について楽しみながらお互いに意見を出し合うことができた。年齢の近い人たちとこういった話題で盛り上がる経験はあまりなかったのでとても楽しかった。

- 普段の探究活動では、誰かのテーマについて話し合ったり深掘りしたりはしないので、とても貴重な機会だったと思う。自分にはない考えやテーマを聞けるのは面白かったし、他の視点から自分のテーマを見れるのもよかった。今回の話し合いを通して、さらに探究活動への意欲が高まった。夏休みには、今回のサミットで得た視点を踏まえてフィールドワークを行いたい。

- 太田や前橋など住んでいる地域によって探求している内容がかなり違ったので、興味深いと思った。他の学校の人とたくさん意見交換できたので、自分の探求を深める上で収穫になった。"

1年生 探究基礎講座(発展探究編)報告

7月3日(水)の発展探究で行われた探究基礎講座の様子をお伝えします。

今回の目的は「日本の建国の理念,宗教観,自然観と私達との繋がりを探れる」きっかけをつかむことです。以下のようなワークを行いました。

1 伊勢神宮,サンピエトロ大聖堂,パルテノン神殿の写真を見て,気が付いたこと,考えたことをまとめる。

2 「いただきます」に込められている意味を知る。

3 「はし」を含む単語を探し,その単語は何を繋いでいるのかを考える。

4 11月23日は「新嘗祭」から「勤労感謝の日」に変わった理由を調べて考える。

≪本日の振り返り全般≫

・今まで全く知らなかった日本のたくさんのことについて知ることができました。探究で学んだ日本のことはとても誇るべきことだと思うので、大切にしていきたいです。今後は日本のもっとたくさんのことを知っていきたいです。

・自分たちの何気ない日常の中にも日本の原点やお国柄があることが分かり、またその意味なども調べて知ることができた。日本人が原点をあまり知らない理由は、 GHQの政策や宗教じみているものだからだと思う。現在グローバル化として多くの宗教が混在している中で、神道の話はやりにくいのだと思う。それで興味を持つ持たない以前に知る機会がなく、浸透していないのだと思う。今回の調べ学習で自分が日本について何も知らないことが分かった。日本にはどんな物語があるのかを知るため、古事記などの本を読みたいと思った。インターネットでは自分の知っていることからの派生しかわからないため、本を多く読み多くのことを知りたいと思う。

・日本は道徳的な面でとても発達していて、また天皇と国民との関係性がヨーロッパの王子と民衆の関係性とは異なるものだと知った。今後は日本以外の国の原点についても知りたい。そして、日本の自己肯定感や社会参画、意識の低さについて、その理由を考えてみたい。

・日本は外国と比べて特殊な考え方を持っていて、日本でないと成り立たないということを知れました。例えば、天皇の御所の警備が少ないことや財布を落としてもそのまま帰ってくることです。日本の原点が答えられないのは、海外との繋がりができてから情報が制限されてしまって、正確な情報がわからないからだと思いました。今後は,日本の現代で行われている行事と昔の行事のつながりを調べたい。また,日本人の言葉にはたくさんの意味が込められているからそちらも調べたい。

・日本について色々な視点から考え、調べることができた。日本の国柄も今まで以上に理解することができた。しかし、多くの人々が日本に興味がないために原点を答えられないと考えた。今後調べたいこと、日本人がどのくらい日本に興味があるのか、どうして興味があるのかないのか、その心情や背景について調べていきたい。

≪原点を答えられない理由≫

・歴史の授業で米や仏の建国理念を習うのに対し、日本の建国理念を習わない、習わないことにあまり疑問を持たない,日本の神話を詳しく学ぶ機会がないことだと思う。

・日本人が日本の原点を答えられない一番の理由は GHQ による政策で日本の良い伝統や思いが制限されてしまったからだと思いました。日本が GHQ の支配下でなくなってから70年近くなる今でもその影響が残っていることに驚きました。

・原点となっていることが生まれてきた頃からの当たり前なことだから、それを習慣としてただするものだと教えられていて、なぜそうするのかという理由まで教えてもらえない。そもそも教えている人も日本の原点を知らない可能性が高い。

・日本の原点の一つは自然への信仰や感謝だが、現在では人々の宗教観が変化し、無宗教である人も増えているため、日本の原点を知らないのだと思った。また、戦後 GHQ の改革により情報が制限されたこと、日本の原点について学校で習わないことも理由だと考える。

・大和魂など戦時中の兵士のイメージがあることは気軽に触れられないから、自ら知ろうすると右翼中。二病だと言われるかもしれない。

≪今後調べたいこと≫

・身近な神社が建てられた理由。そこの中に今の日本人に通じる精神性がある,そういったものに第一線で関わっている人に聞き、よりリアルな言葉で知りたい。また、外国とも比較し、日本人ならでを見つけていきたい。

・知らないうちに日本がどんどん外国に占領されていたり、他国を優先して日本が損していることを調べる。こんなに良い国を守っていくために、安全保障や日本の外国人の受け入れについて調べたい。

・日本の原点について知らないこと、答えられないことが想像以上に多かった。これから先社会に出ていく中で答えられた方が良いと思うし、これから知識を深めていきたい。

・なぜ,今の日本は昔の日本に親しんだり、学んだりする機会が減っているのだろうか?いつから日本の原点について語られなくなったのだろうか?そこで何があったのか?日本人の自己肯定感が低くなっているのはいつからか?

・戦前の日本が受け継いできた。たくさんの素敵な思いや伝統がきっとあると思うので、そういうことについてもっと調べたいです。