高女ブログ

第2回PTA本部役員会

5月17日(金)13:00から第2回PTA本部役員会を大会議室にて実施しました。この日はまず、前日に閉め切られたPTA教育振興会総会の書面議決に関して頂いたご意見に対して回答を作成しました。その後、広報委員会、生活安全委員会、進路委員会、文化教養委員会の各委員会に分かれて、今年度の委員会活動について打ち合わせを行いました。

「ぐんまSAH!」公式Instagram運用開始

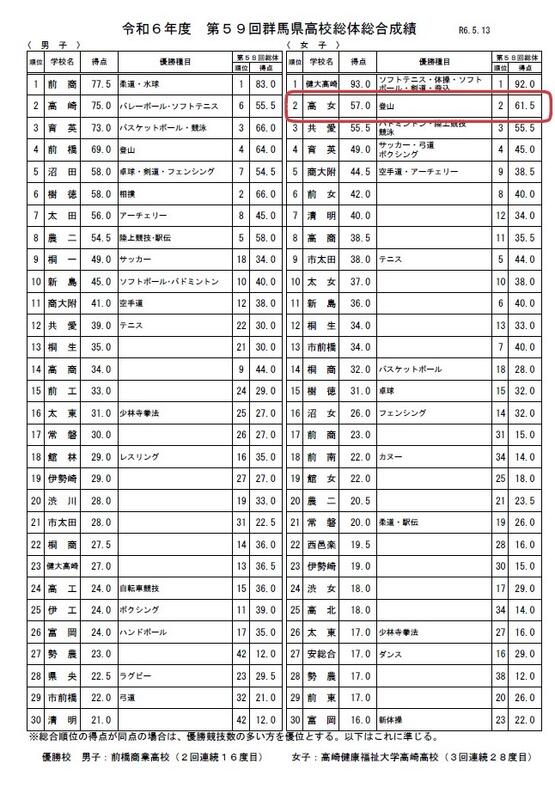

県高校総体 女子総合成績第2位

本年度の県高校総体の総合成績は昨年に続き第2位となりました!これから関東大会やインターハイに向けてさらに頑張る高女生を引き続き応援します!

A (エージェンシー) タイム 3回目

本日4限、今年度3回目のA(エージェンシー)タイムがありました。Aタイムは「生徒が自由に学習をデザインできる時間」です。今回は中間考査1週間前ということで、HR教室でテストに向けた対策・苦手分野の補強を行う生徒が多く、各自が集中して学習に取り組み、実りある1時間となりました。また、今回3回目のAタイムが終わるため、Ⅰ期3回分の振り返りを行いました。

令和6年度定例生徒総会

5/14(火)14:55~15:45、生徒総会を実施しました。令和5年度行事報告・決算報告、令和6年度行事予定案・予算案、その他議案の審議を行いました。

2

9

8

0

5

9

4

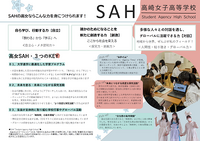

SAHでは生徒のエージェンシー(自分と社会をより良くしようと願う意志、原動力)を重視し、「自ら考え、判断し、行動できる生徒」を育成することを目的としています。

保健室より

- インフルエンザで出席停止となった場合は、下記の用紙を提出してください。

インフルエンザ療養報告書様式

- 新型コロナウイルス感染症で出席停止となった場合は、下記の用紙を提出してください。

新型コロナウイルス感染症療養報告書様式

- 学校感染症(上記感染症以外)で出席停止となった場合は、下記の用紙を提出してください。

学校で予防すべき感染症と出席停止について(治癒証明書)

高女SAHリーフレット

高女SAHリーフレット