SAH通信

高女イグナイト:国際化雑談会第4弾~渡仏して造形芸術を学んだ鈴木希さんとの座談会~

令和7年3月18日(火)16時から、本校第2教育相談室にて、高女イグナイト「国際化雑談会第4弾」が行われた。今回は、フランスに留学し、大学、大学院で造形芸術を学ばれ、フランスの造形芸術国家資格(最優秀賞)並びに上級造形表現フランス国家資格を取得された鈴木希(のぞみ)さんが講師。この日、参加した生徒は5名。芸術やフランス語に関心がある生徒で、鈴木さんの話を真剣に聞き入っていた。また、鈴木さんのご息女(今度高女にご入学予定!)もお母様のこのような話は聞いたことがないので、聞きたいとのご希望から同席参加した。

鈴木さんは、「芸術とは何?絵とはどこまで絵になりうるのか?」というような根源的な問いをもって大学に進学。群馬大学教育学部美術専攻をご卒業後、その問いを究めるために、独学でフランス語を習い、渡仏。2年間、エクス―マルセイユ第三大学文学部フランス語講座での学びを経て、1999年にフランス国立エクサンプロヴァンス高等芸術大学に学士入学、2001年に同大学を首席卒業、造形芸術フランス国家資格(最優秀賞)取得、同大学大学院修士課程修了、上級造形表現フランス国家資格取得、帰国後、県内の大学で講師を勤めていたという素晴らしい経歴をお持ちの方。

参加した生徒は、フランス語の習得をどのようにされたか、フランスの友人はどのようにできたか、大学時代、作品をつくる時間は十分確保できたか、など、自身の関心と向き合いながらいろいろな質問をした。鈴木さんはそれに対してそれぞれ具体的に、ご自身の経験をもとにさまざまなアドバイスをしてくださった。きっと参加した生徒は、美術を学問として学ぶということやフランスに留学するといったことも、お聞きする前と後では大きく異なる感覚をもったのではないだろうか。生徒に新たな窓口を開けてくださった鈴木さん、そしていつも仲介役を務めてくださっている飯塚さんに心より感謝申し上げます。

〇講演メモー大学入試で鈴木さんが語ったこと―

あるフランスの動画(ピタゴラスイッチのような動画)を見てそれについて語るという口頭試問に対し、「芸術は生活。生活のすべてが芸術になりうる。どういうことでも、どのように見るか、どのように伝えるかで芸術とつながる。人生はずっと続くように、芸術も限りなく続いていく。」入試の面接官は、この話を聞いて、「おもしろいね。」と言ってくれた。

〇参加者の感想

この会に参加する前は、海外に留学するにはお金がたくさんかかると思っていましたが、日本の国立大学の10分の1ほどの授業料だと知り、驚きました。また、手続きをすれば医療費が免除されたり、家賃が半額になると知り、外国の方が日本よりも学問に力を注ぎやすい環境がととのえられているように思いました。留学をするしないに関わらず、自分のやりたいことに目的と信念を持ち、常にそれを自分の言葉で表現できる人間でありたいです。

|

|

|

|

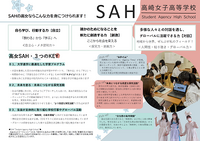

群馬県教委主催SAH IGNITE2に本校生徒会発表!

令和7年3月11日(火)、群馬県庁32階NETSUGENで開催された群馬県教委主催SAH IGNITE2に本校生徒会篠原優和さん、橋本実栞さんが発表、司会も本校生徒会井上菜帆さんが2人中1人を務めました。発表中には、東日本大震災から14年の黙祷をはさんで行われました。

この企画は、今年のSAHの総括行事として、群馬県の指定を受けているSAH指定校3校と協力校のうち3校計6校が発表しました。本校は「SAHの舞台裏」というタイトルで、今年本校が手掛けた様々な取組のうち、今年度から毎年開催となった椎樹祭と、今までの球技大会とスポーツの日をあわせて新編成された体育祭について、その企画や運営の工夫や苦労について紹介しました。そして、これからも、誰もが納得して楽しめる高女に向かって企画運営を進めていきたいと締めくくりました。

集まって発表した高校生は、いずれも学校で中核となってそのような生徒行事を企画運営している主に生徒会や実行委員会の生徒。発表後のシンポジウム、質疑応答では、企画を学校に通すときのプレゼンの仕方を聞いた本校の生徒に対して、「熱意」が大切と答えていただくなど、生徒同士で、企画運営の工夫やアイデア、苦労話を共有しました。発表者が登壇したシンポジウムでは、最後にファシリテーターの県教委丸山指導主事から、発表への感謝の言葉と今後SAHの活動をさらに推進していただきたい、とエールをいただいたばかりか、平田教育長からは最後のご講評で、生徒に対して、日頃学校の諸活動を支えていることへの感謝と労い、そして温かい励ましの言葉をちょうだいしました。5名は終了後、貴重な経験ができたことを感謝しながら会場を後にしました。

〇司会を務めた井上さんの感想

前橋南高校の生徒と共に司会をしました。最初の顔合わせの後、当日に至るまでお互いの共通の趣味を通して仲を深めたことで、当日はスムーズな進行ができたと思います。また、他の高校の取り組みを同じ運営する立場から聞くと、みなさんの発想力、行動力が素晴らしく、自分にないものを吸収できたと感じています。(井上菜帆)

〇発表をした篠原さん、橋本さんの感想

このような機会がなければ、なかなか振り返る機会がないため、自分の気持ちや原動力への理解を深める良い機会になりました。他校の生徒の方々から沢山の刺激をもらえました!これからの活動に活かしていきたいです。(篠原優和)

このような場にお招きいただき、発表させていただき光栄でした。高女の発表をご清聴いただき、取り組みを外部の方々へ伝えることができたことを嬉しく思います。高女SAHの取り組みではまだまだ改善できることがあるので改善点を盛り込んでより良い活動にしていきます。(橋本実栞)

〇フロア参加した佐藤さん、下田さんの感想

今日のSAHイグナイトを通して「挑戦する」ことの大切さを改めて感じました。それぞれの高校で行ってることは違っても、行動に対する目標や熱意は同じであり、また自分の周りにいる仲間も同じ思いで行動しているとわかりました。今回得られたことを今後の生徒会活動、学校生活に活かしていきたいです。(佐藤早彩)

富岡高校は、前半の話し手の方の話し方がとても上手かったです。活動の説明も分かりやすく、とても参考になりました。伊勢崎高校は、国際交流のためにパリに行ったと聞き、本当にびっくりしました。日本国内で活動を留まらせず、海外に出向いて活動している姿にとても憧れました。太田フレックス高校は、体育祭のような行事の際、地域の方とも繋がるためにインストラクターの方をお呼びしたと聞いて、地域の方と繋がる方法の1つの参考になると思いました。アポを取ってから練習を始めるまでを約1週間で行ったと聞き、驚きました。渋川女子高校は、学校説明会の際に実際に行った事の1部を披露していて、活動を伝えるための良い方法だなと思いました。前橋南高校は、アイスの自販機を導入するための過程を聞き、本当に凄いと思いました。

職員室に行って先生方に提案をした時に、沢山の先生からの反対意見を言われても、自分たちのやりたいことを成し遂げる姿勢に圧倒されました。また、その方たちが言ってた、「自分たちがやりたいから導入して欲しい、では入れて貰えない。相手が何を望んでいるかを考え、提案するのが大事だ。」という言葉が私の心にとても刺さりました。

今日のSAHイグナイトは私にとって本当に貴重な経験になりました。(下田衣瑠香)

原稿作成から発表、司会、フロアでの質問など5人それぞれが大活躍し、貴重な経験をつめました。ありがとうございました。

高女イグナイトー国際化雑談会第3弾―イタリア在住の角江典子氏とオンライン対談

国際化雑談会第3弾―イタリア在住の高女105期 角江典子さんとオンライン対談-

令和7年1月29日(水)、高女イグナイト企画で国際化雑談会第3弾が行われた。

この国際化雑談会は、高女卒業生の飯塚聡美さんがボランティアで、高女生のために月1回のペースで、海外在住者の情報などを届け、英語で話す機会を増やそうと企画してくれているもの。

今回は、イタリア在住の角江典子さんとオンライン対談が行われた。

角江さんは、高校時代にAFSを通じてオーストラリアに1年留学。また、高校時代に米国に1年留学中だった飯塚さんの話を聞く機会があり、偶然にも飯塚さんの留学していた米国の同じ大学に留学、海洋生物学や環境学を学んだ。帰国後、青年海外協力隊に応募し、バングラデシュで活動、日本企業で勤務経験も経ながら、ドイツのハンブルク州立大学の大学院で環境都市学を修めた。そしてご結婚後、イタリア、ローマに移り住み、今はそこで暮らしながら、オンラインでオーストラリアのスタートアップの企業で働いているという。

当日は、角江さんに参加した生徒がイタリアでの生活や、さまざまな言語の習得のコツ、留学した時の苦労話、現在の生活など様々な角度から質問し、そのたびに角江さんは丁寧に答えてくださった。

印象的だったのは、アメリカでの大学の先生とのエピソード。アメリカでの大学では4年間ひたすら勉強したという。ある時、受講したい講座を受講しようと教授を訪ねた時、その教授は「君の英語じゃ、僕のクラスはとれないよ。」と言われてしまったという。それが悔しくて必死で半年がんばって、もう一度お願いしに行き、認めてくれ、厳しくもあたたかい指導を受けることができたという。

「留学に関心があったらとにかく行けば何とかなるから、行ってみたらいい。」とおっしゃってくれた。言語習得は、日記をその言語でつけることをおすすめされた。

ゆったりしたおおらかな気質が自分にあっているというイタリア在住の角江さん。また、いつでもなんでも聞いてください、と言ってくださった。早朝から対応してくださり、本当にありがとうございました。

以下、参加者の感想です。

〇本日は沢山の興味深いお話を聞かせていただき、ありがとうございました。会の序盤ではとても緊張して萎縮していましたが、和気藹々とした空気の中、気になっていたことを聞くことができ、充実した時間を過ごすことができました。私は中学生の頃から海外居住への漠然とした憧れがありました。高校で留学することも視野に入れていましたが、コロナのことや自分の就きたい仕事など様々なことを考えてしまい、一歩踏み出せずにいました。しかし、今日の座談会で少し背中を押されたような気がしました。現実を見ることも大事ですが、それが自分の可能性の足枷にならないように、今からチャレンジしてみるのもいいかもな、と勇気づけられました。(2年 静 理那)

〇本日は、海外の様々なことについて教えていただきありがとうございました。海外の環境や実際の生活について雑談することができて、楽しく、とても貴重な時間を過ごすことができました。また、交換留学の仕組みや、留学にかかる費用などについても教えていただけて、留学への道がより身近に感じました。お二人の経験談を聞いて、なによりもまず、最初の1歩を踏み出すことが大切だと知って、学生のうちに躊躇わずに1歩踏み出してみようと思いました。留学以外でも、様々な分野で最初の1歩を踏み出してみようと思います。1時間という短い時間でしたが、これからの人生に通ずる、とても大きく、大切なことを学ばせていただきました。本日は本当にありがとうございました。(2年 黒澤 心優)

〇本日は貴重なお話をありがとうございました。和やかな雰囲気の中で、楽しみながらお話をさせていただくことができました。とても充実した時間でした。留学に漠然と憧れをもっていましたが、今日のお話を聞いて、留学との距離が近くなったように感じました。若いうちに必ず留学をしてみようと思います。また、私は自分の語学力に自信がなくて留学にしり込みしていたところもあったのですが、語学力は後からついて来る、まずは一歩踏み出す勇気が大事という言葉に励まされました。ありがとうございます。たくさん努力をされて色々な言語を習得したり、外国の大学を卒業したりされている姿が本当にかっこいいと思いましたし、私もそんな人になりたいと思いました。日本でも外国でもたくさんのことを学んで吸収して、自分の世界をもっと広げていきたいです。本日は本当にありがとうございました。(2年 秋松 咲千子)

〇私は海外のことを自分より遠く離れたものだと感じていましたが、お話を聞き、少し親近感がわきました。私は進路を早く決めなければととても焦っていて、家族からもそろそろはっきりした方がいいのではと言われていました。そのため、色々なセミナーやプログラムなどに応募していて、自分の将来に方向性が見出せればいいなと思い、今回の座談会にも参加させだきました。海外へ行くというのはハードルが高く、心配事も多くなることですが、自分の人生に置いて、とても価値のあるものだなと改めて気づきました。もちろん言語勉強などの努力も必要ですが、挑戦してみる勇気を自分はもう少し持ってみてもいいなと思いました。人生は一度きりなので怖がらず海外も視野にいれ、生活していきたいと思います。自分の選択肢を見直すきっかけになりました。ありがとうございました。(1年 秋山 心美)

(上記内容は、角江さん、また生徒の許可を得て掲載しています。)

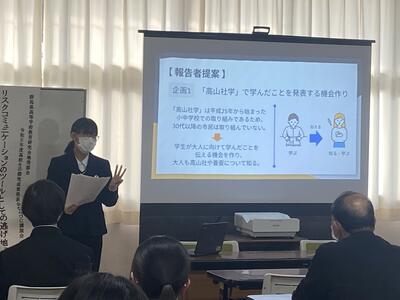

1年増野花音さん 群馬県高教研地理部会 高校生探究成果発表会で発表する!

令和7年1月23日(木)、高崎女子高校を会場として行われた群馬県高教研地理部会(県内の地理の先生方の研究会)において企画された高校生探究成果発表会で、1年増野花音さんが発表しました。タイトルは「世界遺産「高山社跡」を通じて藤岡市を盛り上げたい」。群馬県の養蚕業の推移と現状、藤岡市を訪問している観光客のうちの世界遺産「高山社跡」への来訪客数などを踏まえ、価値ある世界遺産「高山社跡」を核にして藤岡市を盛り上げる提言を発表しました。

増野さんは小学校の時の社会科の地域学習「高山社学」の学習を通じて地域の養蚕業に関心をもち、「高山社跡」に頻繁に通いながら長い期間をかけて「高山社跡」をめぐる様子を参与観察、そこから芽生えた課題意識を統計データで実証しながら提言を行いました。発表後の質疑応答では、「いつからこのようなことに関心をもつようになったのか?」「高校生らしい提言がみずみずしい」「インバウンドも意識した広報をしてみたらどうか?」など、多くのコメントやアドバイスをいただいていました。今後、またいただいたアドバイスをもとに研究を発展させたり、地域に還元をするなど、地域づくりにつなげていけるといいですね。

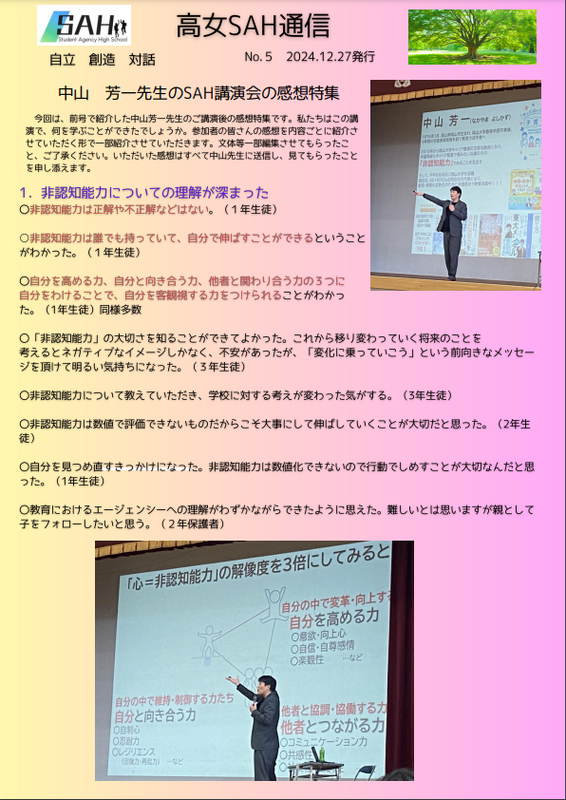

高女SAH通信No.5発行〜高女SAH講演会感想特集〜

今回は先日の12月18日に講師に中山芳一先生をお迎えして行われた高女SAH講演会の、参加者の皆さんによる感想特集です。まとめながら、皆さんの言葉の束にパワーとエネルギーをもらいました。オンラインで参加した3年生からもたくさんの感想をもらったので、受験に向かう前に、年内に言葉のプレゼント、と思い、頑張ってまとめました!どうぞ、ご一読ください。これからも、高女は、生徒と教師、保護者、地域が協働して、皆が多様な「対話」を重ね、より良い社会を「創造」していく力を育み、「自ら考え、判断して、行動していく力」を培っていけるよう、取組を進めていく所存です。来年が皆様にとりまして、ますます良い年となりますように。高女と高女生への応援をよろしくお願いします。

高女SAH通信NO.4 (12月18日高女SAH講演会特集)

過日、学校ブログ(SAHコーナー)で報告した、令和6年12月18日(水)に実施した高女SAH講演会について、高女SAH通信NO.4 でも内容を紹介する特集を作成しました。これは、先生の講演会の内容をもう一度振り返っておきたい、都合が悪くて参加できなかったけれど、内容が知りたい、といった生徒や保護者の声から作成したものです。講師中山芳一先生にも承諾をいただいています。当日の内容を十分に再現できているとはいえないと思いますが、概要を思い出すきっかけにしてもらえたらと思います。

また、生徒の感想は、この講演会で先生の話が胸に響いた、という具体的内容が数多くつづられており、これも中山先生にお見せしたところ、生徒によろしく伝えてほしい、とのコメントをいただいています。 先生は、これからも何か要望があったら動きます、と言ってくださっています。いつもお忙しい先生ですが、皆さんの非認知能力やエージェンシーに関する研究や広報をライフワークとしていらっしゃる先生なので、きっと力になってくれると思います。

先生が代表を務めるAll Hero's合同会社(https://allheros.net/)から連絡をとってみてください。

この講演会が皆さんのエージェンシーの発現のさらなる発展の契機となることを楽しみにしたいと思います。

↓画像をクリック

中山芳一先生を講師にSAH講演会開催される

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12月18日、All HELOs合同会社代表の中山芳一さんをお招きして、高女SAH講演会が「今、そしてこれからの社会と非認知能力の重要性」という演題のもと行われた。

講演は非認知とは何かという話から始まり、主体性(Agency)と言われる非認知能力まで、高女SAHの取り組みも絡めながら幅広く非認知能力について講演してくださった。

非認知能力は昔「心」と呼ばれ、名前を変えた今は主体性(Agency)などとして重要視されている。中山さんは講演の中で自分の価値観や信念を言語化して意識として持っておくといいと高女生に強く伝えた。

(生徒会 橋本実栞)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

学校より

本日ご講演くださった中山芳一先生にあらためて感謝します。また、この企画は、群馬県教育委員会による県SAH事業の一環として行われました。そのほか、高女PTA文化委員会行事の一環としても実施し、県内から30名近くの教育関係者、90名以上の保護者の参加もいただきました。ありがとうございました。

運営協力は生徒会の皆さんが引き受けてくれ、スムーズな進行とともに、参加者の皆さんの協力で開始予定時刻を早めることができ、予定通り講演・質問タイムと時間をとることができてよかったです。

講演会後に皆さんからたくさんの感想をいただきました。原文は中山先生に送信させていただきます。

感想は全体として、「自主性と主体性の違いを理解できた。」、「非認知能力の重要性を理解することができた。」、「座右の銘を持つことが大切だとわかった。自分の座右の銘を持ちたい。」、「意識や行動を変えていきたい。」、「わかりやすいお話で内容も胸に響いた。」「講演をこれからの生活に生かしていきたい。」というように、講演が非認知能力の理解につながったり、考え方や行動を変化させていくきっかけとなったというような内容が多かったのが印象的でした。

一方で、「非認知能力という単語だけでは難しいイメージがあったが、講演を聞いて、少し理解できた気がする。」「高女にも非認知能力が取り入れられていることがわかった。」というような意見もありました。生徒がますますエージェンシーを発揮していくために、この非認知能力への理解を深めていく取り組みを充実させていきたいと思います。

また、オンラインで参加した3年生からも、多くの学びがあったという感想がたくさん寄せられ、嬉しかったです。3年生は、すでに年内入試に挑んだ人は一山越え、これから共通テストを含む入試の山に向かっていく時期です。是非、よりよい自分や社会の未来をつくるために、一人一人勇往邁進していってほしいと思います。

今後ますます、このSAHの取組が生徒一人一人の成長を促し、学校全体の新たな発展につながっていけますように。ともに工夫を続けていきましょう。

*追伸:講演で暖房を音の関係から開始とともに切ったこともあり、「体育館が寒かったです。」という意見がありました。風邪をひかないで済んだか心配しています。暖かくして休めましたように。

【高女イグナイト】高校生のための医学セミナー

医学部医学科進学を目指す生徒を対象に、利根中央病院産婦人科の小松央憲先生を講師にお招きして、「高校生のための医学セミナー」を開催しました。

小松先生の受験生時代の状況やその当時の心境、どんな勉強をしていたか、医師として歩み始めてから今に至るまでのことなどを赤裸々にお話いただき、普段なかなか聞くことがない小松先生の経験に基づいた話の数々に、生徒は終始真剣な眼差しでセミナーを受講していました。

◇生涯、勉強

◇職人的仕事で手術の練習は地道。修練必須

◇好きこそものの上手なれ 努力は夢中に勝てない

◇何事も経験

生徒の心にまた火がついた貴重な時間となりました!

小松央憲先生大変お忙しい中お越しいただき、ありがとうございました!

--------小松先生から女子高生に向けてメッセージ-------

・子宮頸がんワクチンを受けましょう

・検診を受けましょう

・良き人生を 多様化の時代です

----------------------------------

SAH通信No.2,No.3発行 OECD国際フォーラム報告第1弾・第2弾-研究者と生徒、教師で教育を考えるー

第2号、第3号はOECD国際フォーラム報告です。これからの教育のありかたを、研究者と生徒、教師で教育について話し合っている内容です。さらに第3号では、ソーシャル・エモーショナルスキルや、SEL(社会情動的学習)についても概要の説明を試みました。

生徒が、社会で生きていくために大切な見えない力を育て、学ぶ意欲を高め、未来の自分や社会を創造していくために積極的に考え行動していく力を育めるようにしたい。そのため、教師も生徒も学習者として成長を続けられるよう考える材料となったらうれしいです。

高女イグナイトー国際化雑談会第2弾ーアメリカで学んだ日々&SWOT分析ー

もっと英語で話す機会をつくりたい!生徒のこのような要望から始まった国際化雑談会。ボランティアで高女OG飯塚聡美さんが講師を務めてくださり、令和6年11月25日(月)16:00~ 第2教育相談室にて 第2回が行われました。今日のテーマは大学で学んだ日々、そして自分の強みを分析するSWOT分析でした。参加した生徒が内容も含め、振り返ってくれましたので紹介します。

〇〇〇〇〇参加した生徒の内容紹介と振り返り〇〇〇〇〇

(⌒∇⌒)アメリカの大学の魅力として学部を一つに絞らず複数とっていいこ とを知って、職業を選ぶ選択肢が広がっていいなと思いました。自分の性格の一つである色々なことに手を出すことをテーマに私は 四つの観点から客観的に見てみたがそれは多くのことを経験できる という利点の反面に結局自分の興味のあることを見失ってしまうと わかりました!!今日の経験で、自己分析を日々やることにした自分にであえると思いました。 ️

これから、アメリカに研修に行きますが、日本人として誇りを持って会話をしたい と思ったので、歴史の学習に力を入れようと思います。(SANA)

(⌒∇⌒)今日はアメリカの大学の仕組みや経験を聞くことができて普段はできない体験をできたのでとても良い機会になりました。私が特に印象に残ったのはアメリカでは高校までが義務教育で大学から自分の好きな学問を学べるということです。日本では高校で文理選択をしますが、アメリカの大学では自分の興味のある専攻分野を複数選択することができると知りました。やりたいことを実際に体験した上で自分のペースで考えながら決められるのがとても魅力だと思いました。また、先生が生徒一人一人に真剣に向き合ってくれると聞いて、しっかりと志を持って努力をすれば海外の大学も通うことができるとわかって前より身近に感じることができました。進学は国内の大学の前提で考えていましたが、話を聞いてもっと視野を広げて考えたいと思いました。また、世界に出るためには積極的になることが大切だとわかりました。言葉がわからないから、勉強が難しいからと言って逃げるのではなく、とにかく発言し、わからないこともわからないと伝えることが一番重要だと思いました。大学でも行われているSWOTをしてみて、一つのことをいろんな方向から考えたり、飯塚さんからアドバイスをもらうことで自分でも知らなかった自分のことを知れました。今回は自分から発言することができなかったので次回リベンジしたいです。

(⌒∇⌒) まずはじめに、海外の大学の構成、学期、単位について教えて頂きました。1番の驚きは専攻分野を入学前に決めなくても良いことです。一般教養60単位分を学び、幅広い知識を得た上で自分の専攻を選ぶことができるそうです。また、専攻も2つや3つ選ぶことができるそうです。自分のやりたいことを全て学べるのは海外の大学の魅力だと感じました。

次にSWOT Analysis (S強み、W弱み、O機会、T脅威)という自己分析をして発表しました。これは大学や就職してからも自己分析に使えるツールで、物事を客観的に考える時に役立つそうです。私も自分の性格について分析し、長所や意識すべき事が見えて来ました。

”Think outside of the box “新たな視点をテーマに飯塚聡美さんから海外の大学での生活や勉強についてたくさん教えて頂き、とても新鮮で貴重な体験となりました。本日はありがとうございました。 M.T

(⌒∇⌒)緊張して参加するかとても迷っていたのですが、部活が丁度休みでこのような機会逃すのはもったいないと思って勇気を出して飛び入り参加しました。飯塚さんの自己紹介から始まり、アメリカの大学について教えていただきました。

アメリカの大学は受験する時に学部を決めなくてよく、入学してからも一つの専門分野だけ勉強する必要はなく、例えば医学とビジネスのように色々な分野を並行して学習することができると知りました。そこがとても魅力的だと思いました。

アメリカでは義務教育が18歳まであり、大学はわざわざお金を出して学びに行くところという意識が強いそうです。そのため、授業に遅れる、無断欠席などは二度目は許されず、授業にこなくていいと想像以上に厳しく扱われるそうです。しかし、その分先生は密に生徒と向き合ってくれ、プロフェッショナルアワーという時間があり生徒は教授になんでも質問、相談をすることができるそうです。アメリカの大学制度はとても興味深く、日本ではできないような学習ができると思いました。

また、SWOT Analysis という自己分析をやりました。様々な話題について、強み、弱み、機会、脅威という四つの視点から分析し、これからどうすればいいか考えるためのものです。私は、性格について分析しました。何かに行動する前に色々考えすぎで計画立をしてしまうという弱みなどを飯塚に伝えると、これからは考えたらすぐ行動に移してみよう!とアドバイスをいただき、加えて、今日こうやって飛び入りで参加してくれたことはとても勇気のあることであり、もうあなたは考えたら行動するということができてるよと、私を認めて優しい言葉をかけてくださりとても嬉しく、自信になりました。

海外に留学した時は私たちは、有色人種であり、女性であり、移民であり、それはハンデともいえる。それを抱えながら現地の人と肩を並べて頑張らなければいけない。差別的なことも時としてあるけれど、自分が抱えているハンデを気にさせないぐらい自信を持つことが大切なんだと教えていただきました。

また、日本人としてのプライドを持って、日本についてもたくさん勉強してほしいとおっしゃっていました。

最近、アメリカの文化やファッションに憧れ、アメリカ人だったらなと思うことがありました。ですが今日のお話を聞いて日本人であることをもっと誇りに思って世界に飛び立ち、世界からの視点から日本の素晴らしさを感じてみたいと思いました。明るく親しみやすい飯塚さんのおかげで、今日の座談会のテーマである「Think outside of the box 」

新しい視点を手に入れることができました。参加して本当によかったです。ありがとうございました。

(1年 青山 和香)

生徒&校長のランチミーティング

11月5日(火)昼休みに、校長室で生徒会本部役員と校長とのランチミーティングが行われました。SAHの取組について生徒の立場から柔軟な意見や体験に基づく感想が述べられました。

ぐんまマラソン 先生たちも走った!

令和6年11月3日に行われたぐんまマラソンでは、先生たち(近江 武藤 田島 柴田(敬称略))もエージェンシーを発揮して走りました。

走る前と走った後の写真を両方掲載!生徒の皆さんも来年は先生と一緒に走りますか?

ちなみに、事務部の柴田紗也加さんは18~24歳の年代別部門(女子の部)でなんと優勝!!素晴らしい!

生徒たち それぞれの文化の日

今日は文化の日。

それぞれの生徒はこの日をどのように過ごしただろうか。

1,2年生の生徒に、それぞれの文化の日の写真とコメントを募集したところ、⇩のような投稿が寄せられた。

追加は随時!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Aさん

今日は明日の部活の発表会に向けて高崎芸術劇場で練習(仲間と個人練習)をしています!とても綺麗で設備も整っていて快適に練習できています!

Bさん

文化の日に行われた産業文化祭で商工会の出展のお手伝いをしてきました。地場産業を盛り上げようという志を持った人たちと関わる大切な機会でしたのでとても素敵な時間でした。幅広い年齢層の方と関わることができてたくさん刺激を受けることができました。

Cさん

姉の影響も受けて5歳の時からやっているボーイスカウト活動で、11/2〜11/4まで兵庫県で開催された全国スカウトフォーラムに群馬県代表の2名のうちの1人として参加してきました!

北海道から沖縄のスカウトまで集まりました‼️

高校生✖️地域社会「私たちだからできること」をテーマに三日間かけて話し合い最後に提言文を作りました

提言文に対する質疑応答では各県のスカウトの質問がきりなく挙げられ、同世代の仲間の積極的な姿勢に刺激を受けました!!!!

https://www.scout.or.jp/member/25sf

ぐんまマラソン ボランティア 今年も活躍

令和6年11月3日(日)、ぐんまマラソンのボランティアに本校生徒たち約60名が参加。走る選手たちを応援しながら、各所で役割を果たした。当日は校長先生も現地に赴き、生徒たちを激励。参加した生徒は、走る本校の先生(武藤、田島、柴田、近江)も応援しながら、部活動やクラスなど、気心知れた仲間と一緒に街頭にたって、給水や各種案内などの業務にあたった。

生徒からの感想も寄せられた。

「初めて至近距離で見るぐんまマラソンは驚くことがたくさんでした。私は中間地点近くで飲み水の用意をしていましたが、早々と通過する選手がみな豪快に水を取っていく様子が衝撃でした。一人取るたびにテーブルが濡れるので、拭くのが大変でした。終盤に通過する選手は歩いてくることも多く、ボランティアの私たちにお礼を言ってくれる選手や「お疲れ様」と言ってくれる選手もいて心温まりました。武藤先生と田島先生の二人も早々と通過して行き、私たちに手を振ってくださったのが嬉しかったです。また、自分が声を張って応援することが好きなのだと気づく良い経験となりました。また機会があれば参加したいです。」

【高女イグナイト】飯塚聡美さんによる国際化雑談会開催

|

10月15日(火)16:00~大会議室で、高女OG(100期卒業)の飯塚聡美さんによる国際化雑談会が行われました。希望した4名が参加。飯塚さんが持ってきてくださったお菓子、そしてジュースまでいただきながら、高校時代の英語の勉強法、留学時代の話、仕事を得た時の話、アメリカでのこわかった経験、大変だった経験など、多方面のお話を聞くことができました。参加した一生徒がこんな振り返りの文を寄せてくれました。

★私がアメリカ研修に行く前に知れてよかったこと★

・バックは前でちゃんと守る。

・歯科診療はとても高額なので、保険に入るか、ちゃんと渡航する前に診てもらっておく。

・夜は後ろに怪しい人がいないかとCHECKする。

★びっくりしたこと

・さとみさんが留学中に〇〇〇たこと

・ピストルをつきつけられたことがあったこと

・9.11を体験したこと

★さとみさんの行動力に驚きまくりでした><

私も今回英語の本を借りて読んでみようと思います。

親に話すのも楽しかったですし(今日聞いたこと☆)

留学は言語がガラッと変わるから、人の100倍くらいの努力が必要なんだなと思いました。

刺激的過ぎて、また聞きに行きたいです。次は英語で?!

〇今回の話題のいくつかをご紹介

・英語は高校時代、原著をわからないなりにどんどん読み進める勉強をしていた。TOEFLを東京まで受けに行った。

・留学ジャーナルを読んで自分で応募し、試験を受けて交換留学生の資格を得て1年留学。

・留学時代の苦労話 努力した話 アメリカでの生活のいろいろなできごと

・参加した生徒からの質問についてのやりとり・・・。

質問はつきなかったのですが、時間も過ぎたので、次回にまた、と終わりになりました。

聡美さんは、定期的に訪れてくれると話されていて、次は11月25日、そして12月10日に仮設定しました。また、正式に後日案内します。今回、都合がつけられなかった人もいると思いますが、少しでも関心がある人、ぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。出会い、話を聞くことで、自分の今を変えるきっかけを得られるかも!

開校記念日検討委員会立ち上げに有志が集まり、検討委員会結成される

2024年10月16日(水)、来年度の令和7年度の5月1日に迎える創立126周年の開校記念日のありかたを検討する生徒有志が集まり、検討委員会が発足しました。

夕方、メンバーが早速ファーストメッセージをよせてくれました。

「高女の開校記念日の企画を担当します!伝統あるわが校の歴史の1ページを飾る式典を作り上げていきます。精一杯がんばりますので、よろしくお願いします。」

今年初めて式典に参加した1年生のメンバーの一人に、メンバーとどんな話になったかと聞いたところ、「1年生で入学後初めて学校の歴史に触れ、誇らしい気持ちになったので、やはりなんらかの行事はしたほうがいいのでは、と思います。」と。

これから、このメンバーでまず、開校記念日のありかたから、週1回のペースで話し合っていくと報告してくれました。「くれぐれも、自由に発想してあり方から検討してくださいね。○○してはいけない、○○しなければならない、ということはどちらもないですから。」と学校側のメッセージを伝えました。

学校運営における生徒エージェンシーの発動。定着してきています!

|

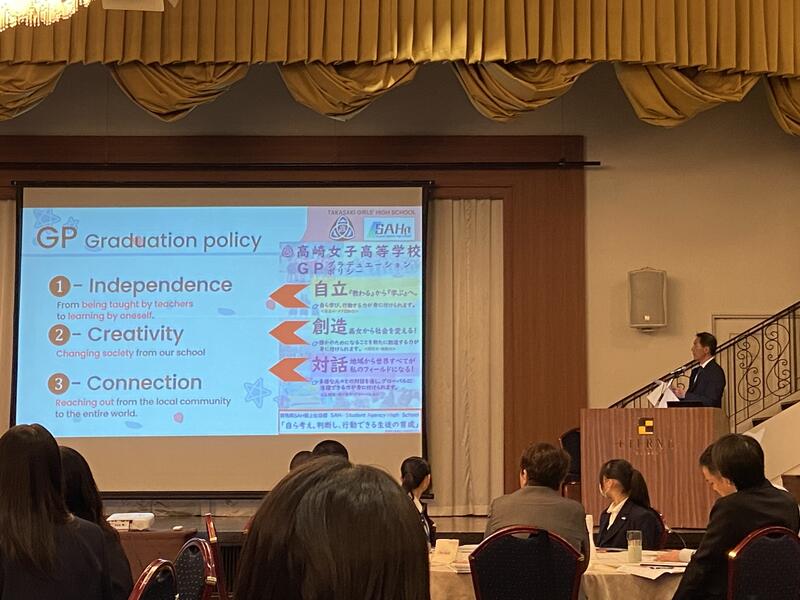

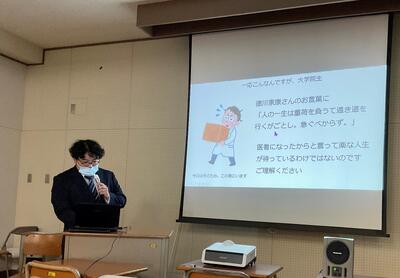

OECD国際フォーラム(2)高女のSAH紹介。OECDの研究者と語り合う。

2024年10月10日(木)に行われたOECD国際フォーラム(2)

当日は、学校で参加募集に手を挙げた生徒11名が、各テーブルに分かれ、他校の高校生、県内の教育関係者、そしてOECDの研究者の方々とこれからの教育について語り合いました。それに先立ち、OECDの研究者の方々、群馬県のSAHの指定校から、学校の取り組みについての発表を行い、本校は校長先生が発表されました!

校長先生の当日の発表シートはこちらです。また、当日の様子は以下のように新聞やネットニュースに 取り上げられました。インタビューを受けていた生徒の様子も紹介されています。

NHK⇩

https://www3.nhk.or.jp/lnews/maebashi/20241010/1060018201.html

上毛新聞⇩

https://www.jomo-news.co.jp/articles/-/546068

桐生タイムス⇩

https://np-schools.com/news/10716

生徒たちが堂々とOECDの研究者の方々とテーブルを囲んで話し合っている姿は「生徒たちが世界とつながっているようで頼もしかった。」(校長)です。フォーラムの内容と生徒の振り返りは次のブログで。

|

|

OECD国際フォーラムに本校生徒が11名参加!校長先生も登壇!(SAH通信第1号発行)

本日10月10日、OECD国際フォーラムに高崎女子高校の生徒が11名参加します。県内から計50名の高校生がOECDの研究者や県内の先生方と、これからの教育や学習のありかたについて語りあうフォーラムです。校長先生も登壇され、本校のSAHの取り組みについて紹介します。また、当日の模様はあらためてお伝えすることとし、今日はフォーラムに先立ち、話し合いのテーマや「るーる」を紹介したく、通信を発行しました。また後ほど、当日の模様をお伝えしたいと思います。

エージェンシーの卵発動!その2

~学習合宿の復活を目指して~

8月8日(木)7人の熱い思いを持つ高女生が校長室を訪れた。目的は、廃止になった学習合宿をもう一度復活させるためである。

高女では、4年前に学習合宿を廃止にしたが、昨年度、学年の先生の熱い思いによって1年限り復活した。参加した生徒の満足度は100%であったのにも関わらず、教員の働き方改革などを理由に継続実施には至らなかった。

その状況を知った勇気ある2年生が、「私たちの代では絶対やりたい!」「泊まり込みで勉強することによって、みんなで受験を乗り越えたい!」と校長先生に熱い思いを伝えた。思いを伝えるだけでなく、実施の障壁となる課題の解決策の提案も行った。どうしたら実現できるかを自ら考え、行動に移した様子に校長先生も心を動かされ、実施の方向で話が進みそうである。しかし、課題はまだまだ山積みであり、細部への議論も十分ではないため、企画書を作成し、正式な実施に向けて今後も活動を続けていくようである。

2年の武田陽菜乃さん 甘楽町の地域おこし計画で群馬県立女子大学学生とのワークショップ講師に!

2年生の武田陽菜乃さんは、昨年度から自身の探究活動として甘楽町の地域振興について取り組んでいます。その一環で、8月7日、町役場で担当してくださっている方が群馬県立女子大学の学生の皆さんとのワークショップを設置してくださったそうで、講義をしてきたことを学校に報告してくれました。その中で上毛新聞さんも取材をしてくださり、近々記事になるそうです!生徒の取り組みが、多くの方々の支援をつくりながら、地域を変えるきっかけになってきています。素晴らしいことです。そして、ありがたいことですね。

|

|

エージェンシーの卵発動!

6月21日(金)昼休み、3人の高女生が校長室を訪れた。「だめもとで、私たちの要望をまずは聞いてもらおう。」という3人は、先日の開校記念式典で、講演会講師の大澤直美さんが高校時代、ALTがいなかった高女にALTを呼びたい、と校長室に直談判に行ったという話を聞いて、「私たちも、思っていることを伝えなければ。」と話し合って来たという。

最初は職員室の教頭先生のところに相談に来た3人。3つの要望を教頭先生に届けた。

教頭先生は、職員室の先生方や校長先生と相談して、「じゃ、一度校長室に来て話してもらおう。」ということになり、写真のようにご対面。なんだか、対決のような構図だが、実は和やかに話している様子。(これを、校長先生は「エージェンシーの卵」と命名!)

3人は、「自分たちでできることとできないことを整理してみたが、これは学校にお願いしないと変化をおこせないので、協力してもらえたらありがたい。」と説明を加えた。校長先生はこの3人に、「今回、このように要望を届けてくれてありがとう。皆さんの勉強に対する熱意からくる要望と受け止めました。学校にしかできないことは早速検討していきます。ただ、学校もできることとできないことがあります。皆さんには、まず今の環境下で、○○があればよりよくなる、ということについて、アイデアをもらえたら嬉しいです。」と伝え、この日の対話は終了した。

学校がもっとこうなればいいのに、という思いを持っている人は他にもいるであろう。その際、自分たちで変えられることと学校側にお願いしないと変えられないことを整理してみよう。自分でできること、自分たちでできることは、自分が変わる、自分たちで変えていく。そして、生徒たちだけで変えられないと思うことはこんな風に相談に来てほしい。自立、対話、創造・・・。本校のGP(グラデュエーションポリシー)につながる。校長先生は最後に、「新しい生徒会とも連携、相談していきたい。」としめくくられた。

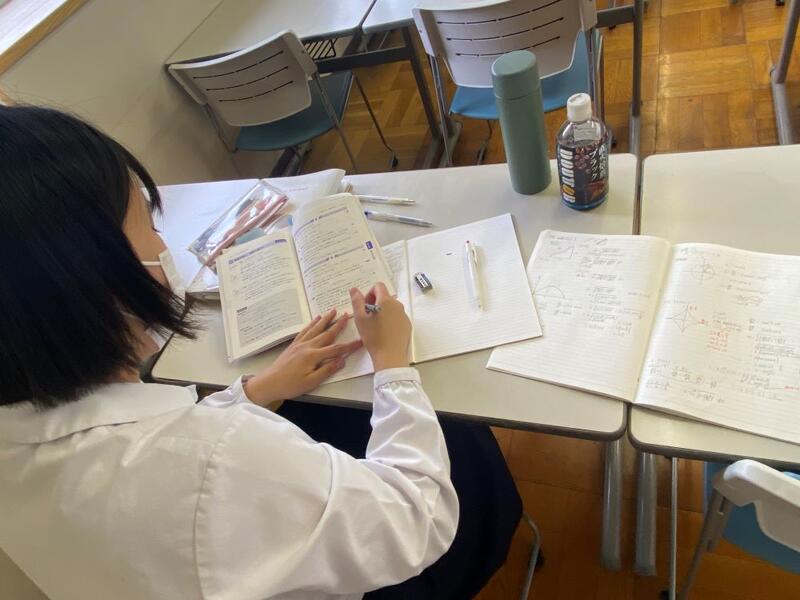

1学期のAタイムが終わる!(6月18日)

6月18日(火)6時間目は1学期最後のAタイムでした。年間15回のうちの6回が終了です。回を重ねるごとに、生徒それぞれの工夫が安定的に行われている様子を感じます。今日は、桐生タイムスの峯岸記者が本校を訪問、皆さんの学ぶ様子を取材してくれました。

前回くらいから、だいぶ生徒たちは、計画して積極的にこのAタイムを活用し始めている感じを受けています。教室で集中して取り組む多くの生徒の姿、教室以外でリクエストして先生と協働の学びを行っている生徒、椎樹祭に向けて椎樹館でドラムの練習に集中している生徒、部活の活動場所である体育館で立って勉強している生徒。その生徒の心が今、ここにあるんだな、ここだと集中できるんだな、と多様な一人ひとりを応援する気持ちになります。

以下、2年生の1クラスの、4~6回目のAタイムⅡ期全体の振り返りです。今後も、Aタイムに限らず、いろいろなことに見通しをもって行動し、結果を振り返るサイクルを回しながら、エージェンシーを育てていきましょう。

・譜読みを進められてよかった。先生に来ていただいたのもいい練習になった。

・数学に時間を割けたので、計算の仕方や応用問題の解き方がだいぶ身についたと思う。

・全体的に勉強の内容が濃くなったと思う。けれど、少し眠くなってしまったりスピードが落ちてしまったりしたので普段の勉強習慣から見直して改善していきたい。

・期末テストや数学の単元テストに向けて効率的に学習を進められたと思う

・教科が片寄っちゃうのと、だんだん何をしたらいいかわからなくなってきた。

・Aタイム、とても助かる。期末に向けて有効活用できていたと思う。

・期末テストに向けて効率的に進められたと思う

・Aタイムの時間を有意義に使うことが出来たので良かった。毎時間集中して取り組めた。

・普段からAタイムを見据えて学習計画を立てられるようになった。Aタイムのおかげで充実した勉強ができている。

・特に数学に力を入れていつもよりも効率的に集中して勉強ができました

・勉強だけでなく、部活のことや自分が本当にやらなくてはいけないことを出来たので、有効活用できたと思う。勉強メインなので、もっとこの時間にしか出来ないことを模索していこうと思う。

・化学が進んで良かったけど他のが手をつけられていない。

・期末テストなどの対策ができたのでよかった。復習すべきところをしっかりやっておきたい。

・期末テストに向けてどの回も集中して取り組むことができた。これからもAタイムを有効に活用したい。

・期末テストの対策に時間を費やせたのでよかった。次のAタイムも自分に必要なことに取り組めるようにしたい。

・どのAタイムもしっかり集中することができ、期末テストに向けて勉強することができた。

・3時間とも集中することが出来た。さらに自分のやるべきことを明確にする事もできた。教科も偏らずに勉強出来たのが良かった☺️

・今期のAタイムはほとんど期末テスト対策だったけれど、授業科目にとらわれず自分なりにバランスを考えて復習に取り組めたため良かったと思う。考査本番に向けてあと1週間気を引き締めたい。

・3回とも自分の必要なことができて有意義な時間となった。これからも有意義な時間にしていけるようにしたい。

・Aタイムの時間をどうすれば有効的に使うことが出来るかを考えて使うことが出来た。もっと集中できる時もあったから毎時間を大切にしていきたい。

・3回とも自習をしたので、授業の予習や期末テストに向けた勉強が出来た。学校だと集中して取り組むことが出来たので良かった。

・自分でやることを決めて時間を有意義に使えたことが良かった

・めっちゃ学校の課題をやっていた。家でやるよりは集中していたので良かったと思う。これからもこの調子で頑張りたい

・なんだか全体的に時間を大切に使えなかったAタイムだと思う。やってないのにやった気になってることばかりなのでこれから一週間は気合を入れたい。

・集中して取り組むことができたので良かった。これからもAタイムの時間を有効に使いたい。

・毎時間を大切に有効に使うことができてよかった。自分のやるべきことや必要なことができてよかった。

・やることを明確にして取り組むことができた。有意義に時間を使うことができた。

・最後のAタイムが集中力が切れてしまい、もったいなく感じたが、それ以外は集中して勉強できたと感じました。

・椎樹祭前の期間に結構多くAタイムを入れてくださったおかげで、文化祭関連の作業を中心に時間を多くとれたと思う。また、勉強にこの時間を使うときはもう少し計画性を持とうと思った。

・テスト前にAタイムが多くあり、自分の勉強時間を増やせたと思う。また1期よりも有意義に時間を利用できた。

テスト勉強の時間が取れたので良かった。集中して取り組めたので良かった。

・教室外で気分転換しながら勉強ができて、捗った。ありがとうございました。

・どの時間も有効に勉強でき、有意義な時間だった。

・毎回教室でテスト勉強と代わり映えのない内容だったが有意義な時間にできたと思う。集中してやるべきことに取り組めたので良かったと思う。

・期末に向けて各教科勉強できたので効率の良い学習ができて良かったです。

・Atimeを活かして、その時の自分に必要な学習をすることができた。これからも有効に活用して日々の学習をより深いものにしていきたい。

・予定と違うことに取り組むことが多かったが、結果的に自分の身になる勉強ができて良かった。時間を有効に使うにはどうすれば考えることができ、家庭学習にも生きてくるものが得られた。

・期末テストが近づいてきたので、それに向けて学習することができた。予定より進まなかったことが多いので、もっと計画的に予定を立てようと思った。

・やるべきことがちゃんと出来た。

・集中して勉強に取り組めた。テストが近いので有意義な時間になった。

・自分が今何に取り組めばいいか考えて時間を有効的に使えた。

・3回とも集中して勉強できたと思う。

・勉強以外のこともやってみたいと思った。"

高女のAタイムが桐生タイムスさんの「みんなの学校新聞」WEB記事に掲載されました。ぜひ、ご覧ください。(上・下)

→上:https://np-schools.com/news/9421 下:https://np-schools.com/news/9452

|

|

|

|

ソフィ先生との発音レッスンがスタート!

椎樹祭公式SNS

「長期研修員近江とSAHについて学ぼうの会」 開催される!

開校125周年記念行事を生徒主体で企画運営!

SAHでは生徒のエージェンシー(自分と社会をより良くしようと願う意志、原動力)を重視し、「自ら考え、判断し、行動できる生徒」を育成することを目的としています。

- インフルエンザで出席停止となった場合は、下記の用紙を提出してください。

インフルエンザ療養報告書様式

- 新型コロナウイルス感染症で出席停止となった場合は、下記の用紙を提出してください。

新型コロナウイルス感染症療養報告書様式

- 学校感染症(上記感染症以外)で出席停止となった場合は、下記の用紙を提出してください。

学校で予防すべき感染症と出席停止について(治癒証明書)

高女SAHリーフレット

高女SAHリーフレット